|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

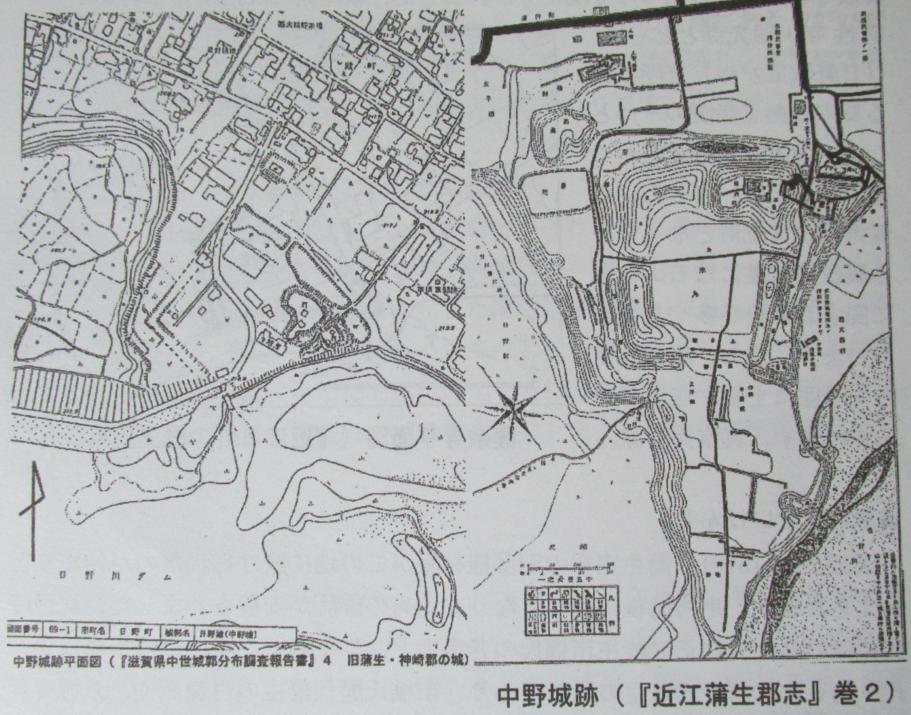

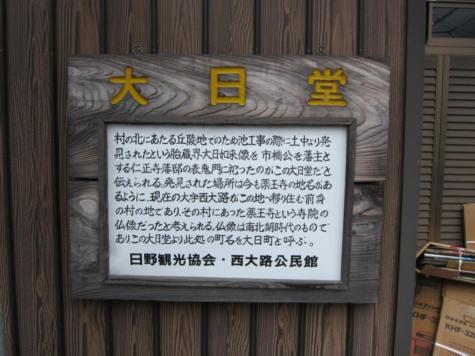

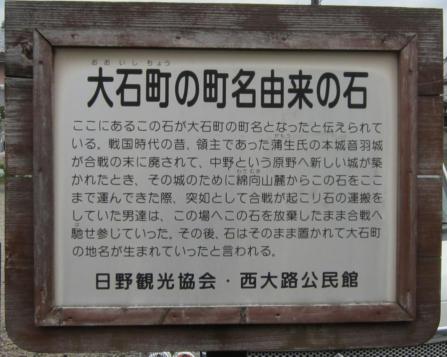

ブロガー発信者募集に応募して探訪した内容を再録しました。続きにこちらも再録しておきたい所存です。 2013年7月13日(土)に、滋賀県教育委員会主催の探訪「大地の遺産」の一環として、「蒲生氏郷の足跡を訪ねて 中野城と城下町」という一般参加者対象の企画が設定されていました。こちらはウォーキングで足跡地を巡るというものです。 この企画にも参加して、日野町を探訪しました。そこで、前回に探訪できなかったところを中心に、こちらの探訪結果をご紹介したいと思います。 重複はできるだけ避けブログ記事が相互補完となるように、また目にとまったスポットも加えて、整理していく所存です。4年ほどの歳月は、長い歴史の時空ではホンの一瞬のことでしょう。再録ですが、情報発信ブログ記事と合わせてご覧いただけると、うれしいかぎりです。よろしくお願いします。 この探訪は、中野城跡にごく近い、日野川ダム口バス停で下車して、集合場所に参集するところから始まりました。冒頭の画像は当日配布のレジュメ資料に添付されていた地図です。黒太の実線で示されたところが探訪行程です。集合場所最寄りのバス停に、赤い丸を重ねて、位置表示を見やすくしてみました。  現在では、日野川ダムのすぐ傍に中野城跡が位置していることがおわかりいただけるでしょう。  集合場所は大手道にある空堀跡の傍です。  大手道を歩むと、日野川ダム・日野(中野)城址の方向を示す標識が突き当たりに建てられています。  本丸跡には「中野城址」の石碑が建てられ、 本丸跡には「中野城址」の石碑が建てられ、 「蒲生氏郷公産湯の井戸」が復元整備されています。ここは少し画像が重複します。  この井戸の近く、本丸跡に建っている建物です。大きな料理旅館の感じです。 日野谷の中野の地に築かれたので中野城と呼ばれているのですが、史料上は「日野城」「蒲生城」などと表記されている城です。ここが定秀・賢秀・氏郷の三代にわたる蒲生家の居城となったのです。(資料1)  そして、右手に日野ダムが見え、大きな中野城跡案内板が、今は広場になっている本丸跡の端に建てられています。この左手方向に進んでいきます。  本丸跡からさらに城址を進みます。この両側が小高くなった上の部分は、前回素通りしました。そこで通路で探訪のガイドさんが説明されている間に上ってみました。  そこは「涼橋神社」でした。  現在、ここは涼橋大明神として崇敬されているそうです。 この神社の御祭神は六孫王経基であり、享保6年(1721)に藩主が祖先を祀った氏神だそうです。ところが、もう一柱、市橋政房が御祭神として合祀されているのだとか。なぜ、この人が祭神に? 実は寛文6年(1666)に、藩のためにと当時の藩主・市橋政房が毒殺され、その怨霊を鎮めるために、ここに神社が建てられたとも言われているのです。 平安時代以来の怨霊鎮め、御霊信仰の一端がここにも存在するようです。(資料2) この中野城は慶長年間(1596~1615)に廃城となります。江戸時代にこの中野城址の北東部分に、藩主市橋長政が仁正寺(にしょうじ)藩1万8000石の陣屋を構えました(資料1)。この陣屋からここまでは、徒歩5分くらいの距離です。  通路の上に架橋された先にも神社が祀られています。こちらは「稲荷神社」です。 稲荷神社は、元禄14年(1701)11月に、二代目藩主・市橋正信が伏見稲荷から勧請したと言います。涼橋神社より約20年古い創建。この丘の位置は、陣屋の裏鬼門にあたるのです。 また、天満宮も通路脇にあります。御祭神はよくご存知の菅原道真です。明和4年(1767)5月に市橋氏が勧請し、西大路の裏町堀端に鎮座してあったものを明治4年(1871)にこちらに遷座したそうです。(資料2)  先に進むと、土橋の右手は神苑で池になっています。  左手は空堀です。空堀も今や一部が残るだけです。 中野城址のあたりも開墾・農地化、さらに宅地化が進展してきているのです。  その先は広場のようになっていて、ここに中野城址の説明板が建てられています。  今回気がついたのは円形の穴が刳りぬかれた石柱です。 今回気がついたのは円形の穴が刳りぬかれた石柱です。何でしょうか? 今のところ、ちょっとわかりません。 この広場の先に、仁正寺藩の陣屋が構えられていたのです。今は碑が建てられているだけです。 (前回のブログ記事をご覧ください。) そして、松原山興敬寺(こうきょうじ)に向かいました。  今回気づいたのは、山門のこのカエル股です。なぜか、中央が刳りぬかれています。  興敬寺はこの画にみるように、境内の一側面が河岸段丘の関係か崖状になっていて、周囲を土塁や空堀で囲んでいたのです。  今も,本堂の横側面に土塁が残っています。前回よりも土塁が鮮明に撮れました。 興敬寺は浄土真宗のお寺です。戦国期には「日野牧五ヶ寺」と呼ばれ、真宗の拠点寺院の一つだったのです。大坂本願寺と結んで、織田信長と戦ったのです。 寺伝によると、佐々木兵庫助高吉という者が親鸞の弟子となり名を円鸞と称し、文永11年(1274)京都松原に興正寺を創建したのです。応永2年(1395)にその寺が日野町大窪に移り、興正寺の号を相続しようとしましたが、兄弟2人があり寺を二分することに。当地に移った方は南興正寺と称したのです。 明応2年(1493)、蓮如の命により南興正寺が興敬寺に、北興正寺が正崇寺(しょうそうじ)と改められたのです。現在興敬寺が真宗大谷派、正崇寺が浄土真宗本願寺派に属しています。 興敬寺は幾度も火災に遭っているそうです。蒲生氏との関係で言えば、文亀の乱で兵火に遭ったとき、蒲生氏がこの寺を再興したと言います。 (資料2)  今回確かめたかったのは、日野三名水の一つとされていた「落葉の清水」です。 この崖状の側面につけられた道を下る先にあると表示板が境内に立てられていたのです。  下って行くと、標識がでていました。 下って行くと、標識がでていました。  この場所が名水の泉があった場所なのですね。  承応2年(1653)に市橋正信がこの梵鐘を寄進したのです。この地で鋳造された日野最古の鐘だとか。 江戸期には代々市橋氏の帰依が厚かったお寺のようです。寺門も貞享年間(1684~1688)に市橋氏が寄進したものと言います。(資料2)  「大日町会議所」という表札が掲げられた建物の側壁に「大日堂」の説明板が掲げられています。  堂名が町名になったというのがここにもありました。  落神神社という石柱の奥の方に鳥居が見えます。 落神神社という石柱の奥の方に鳥居が見えます。ここには立ち寄りませんでした。落神というのは落雷により出た名前。「雷神とは落雷に起因する神名で、一つは喜雨の落神であり、一つは落神の災を恐れて祀るものである」(資料1)とか。この地は古くから祇園社領となっていて、その祇園の牛頭天王を勧請したのだそうです。   次の探訪地に行く途中で、おもしろい町名の由来説明を見ました。  道の傍に、紀貫之の手植えと伝承される松の大木があり、    その傍に法華塔が建立されています。 その傍に法華塔が建立されています。法華塔の由来が藩主市橋政信の一子利政の悪しき行跡故の毒殺にあると記されています。 涼橋神社に祀られているのは市橋政房だといいます。ネット検索すると、市橋政信の長男が政房とされています。市橋利政は市橋長綱の次男だそうです。この利政は病弱を理由に廃嫡されてはいますが、59歳で没ということなら、毒殺ではなさそうです。どうもこの辺は検討の余地がありそうです。政房も、利政も実在したようですし。どこかで何らかの理由でが錯綜していそうです。課題が残りました。(資料3) 藩の存続を第一とする故なのでしょうか・・・・。毒殺なら、記録はほとんどないでしょうね。 それにしても、紀貫之の名前をこんなところで目にするとは思いませんでした。 どこかにこれを裏付ける歌あるいは文書が残っていないのでしょうか? 紀貫之は、近江の関連ではこんな歌を詠んでいますね。(資料4) しらつゆも時雨もいたくもる山はしたばのこらず色づきにけり → 「もる山」という語句に、近江国守山と「漏る」を懸けています。 つづく 参照資料 1) 当日入手のレジュメ資料「蒲生氏郷の足跡を訪ねて 中野城と城下町」 平成25年(2013)7月13日(土) 主催:滋賀県教育委員会 2)「日野のことをもっと知りたい」(観光ガイド資料2) 日野観光ボランティア協会 p16, p17, p47 3) 市橋政房 :ウィキペディア 市橋氏 :「武家家伝」 市橋利政 :ウィキペディア 市橋政勝 :ウィキペディア 4)紀貫之 :ウィキクオート 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 仁正寺藩 :ウィキペディア 近江 仁正寺(西大路)藩 :「江戸三百藩」 鬼門 :ウィキペディア 家相の鬼門・裏鬼門 :「風水研究所」 紀貫之 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡ふたたび -2 清源寺、聖財寺、法雲寺、光延寺 へ 探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡ふたたび -3 馬見岡綿向神社 へ 探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡ふたたび -4 信楽院、若草清水、城下町点描 へ 探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -5 中野城跡(日野城跡)、興敬寺 へ 探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -1 信楽院(蒲生家菩提寺)と雲竜図 へ 7回シリーズでご紹介した探訪記の第1回目です。 観照&探訪 [再録] 滋賀・日野町 みたびめは花に引かれて -1 鎌掛谷ホンシャクナゲ群落 へ 2回シリーズでご紹介した探訪記の第1回目です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.07.10 11:31:38

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|