|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

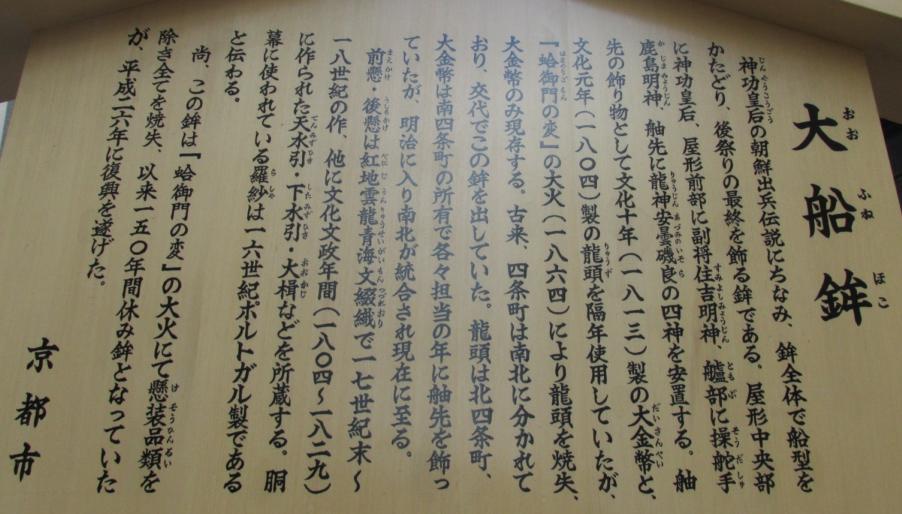

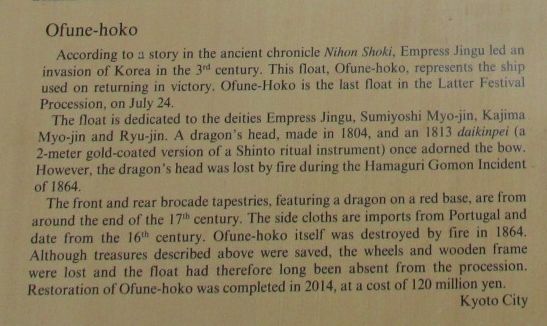

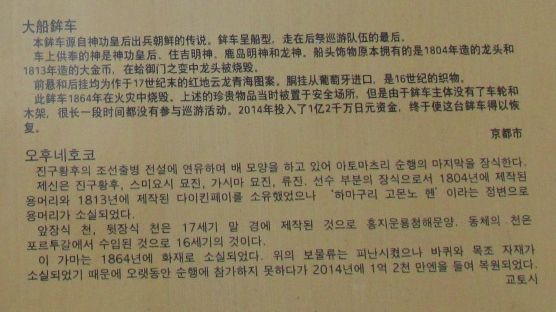

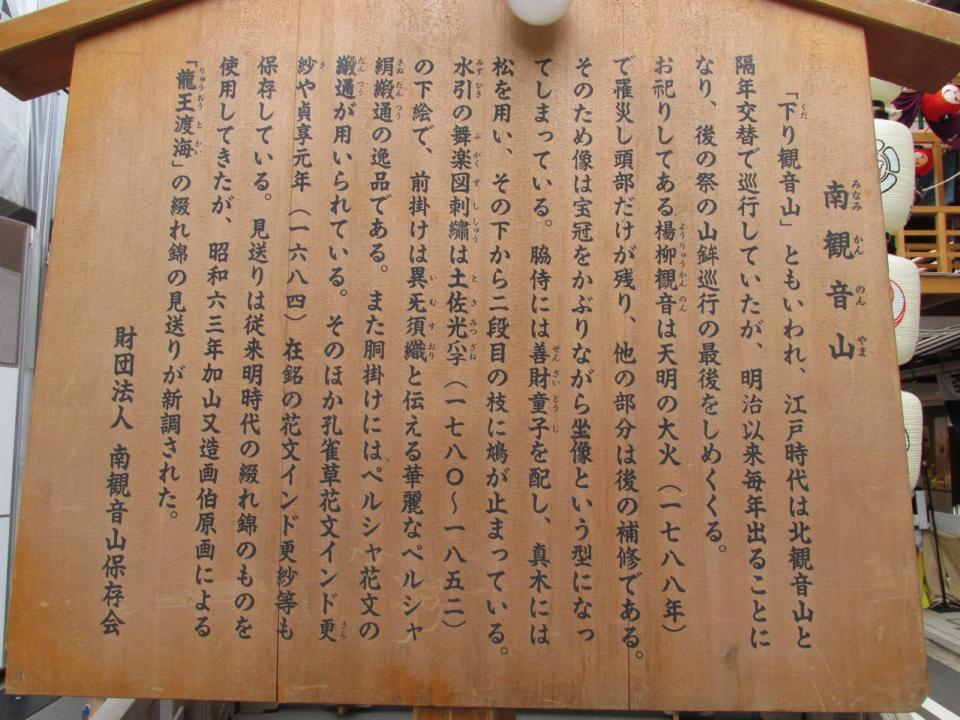

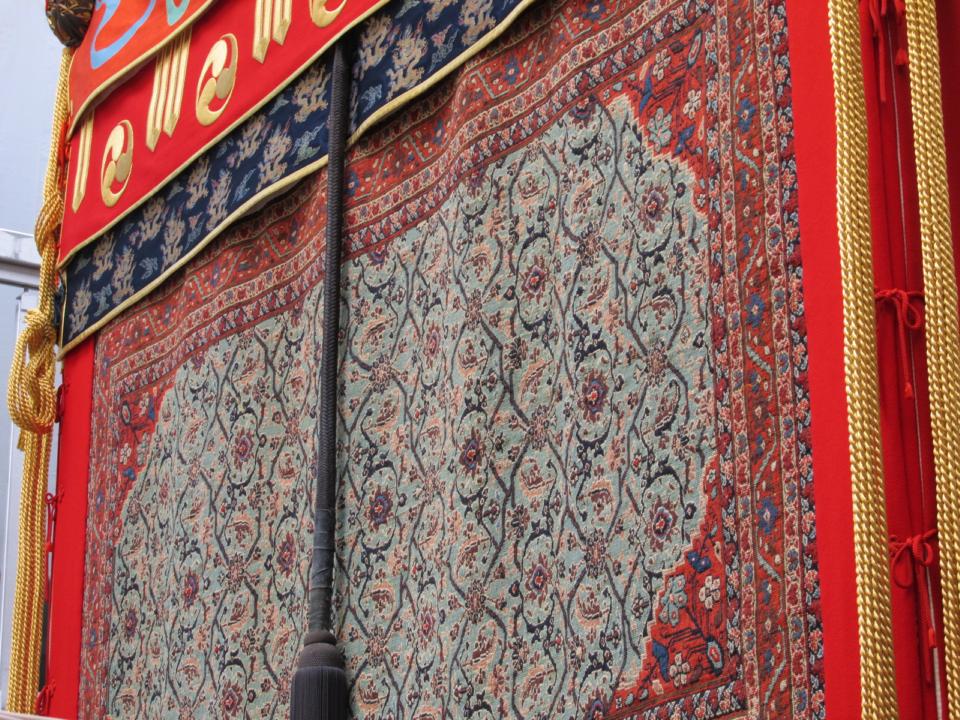

この画像は今年の祇園祭にいただいたチラシに載っていた地図です。祇園祭宵山会議と祇園祭山鉾連合会の名称が記されていました。引用します。 御旅所から真っ直ぐに四条通を西進し、新町通に左折します。まずは新町通四条下ル四条町の大船鉾から見物です。      大船鉾は「禁門の変」または「蛤御門の変」とも言われる元治元年(1864)の大火で懸装品類を除いて焼失したことで休み鉾となっていたのですが、150年間を経て平成26年(2014)に遂に復興しました。 四条町の南隣り、新町通綾小路下ル船鉾町は前祭で巡行する「船鉾」が鉾建てされた場所です。船鉾が神功皇后の出陣船鉾と称されることに対し、大船鉾は凱旋船鉾と称されています。  大船鉾の舳先には、大金幣が飾られています。今年はこちらが使用される番だったのでしょう。  前懸は紅地雲龍青海波文綴織です。復元新調と思われます。オリジナルは17世紀の中国製のもので、大きな掛け物の一部だったと推定されているものです。  前懸の上部で、大金幣で隠れる形になっている前水引は、飛龍に波濤の図が渡来赤羅紗地に刺繍が施されたものです。19世紀に日本で製作された作だそうです。この前水引きの文様が次の下水引の一番水引に連なっていきます。  一番下水引は激しい波濤の上を鳥の翼を持つ飛龍が同様に刺繍されています。緋羅紗地飛龍波濤文様刺繍です。二番水引は金地雲龍文様です。 この飛龍の形は、船鉾の大舵の螺鈿細工の図柄や丸彫の彫刻像に見られるものと共通します。船鉾のご紹介の方もご覧きただけるとうれしいです。 また、胴懸は18/19世紀のヨーロッパ製の赤羅紗無地と日本製の緑色系の毛織物無地を縫い合わせたもののようです。これを眺めると私は歌舞伎の三色の定式幕を連想します。   楫(かじ)は、両面が降り龍と波濤の図で、渡来の赤羅紗地に刺繍が施された刺繍裂です。緋羅紗地雲龍波濤文様刺繍。その刺繍裂が木製の楫本体に被せてあるそうです。刺繍された龍の目はガラス製のものが使われているとか。18世紀に日本で製作されたものです。  後懸には、6頭の真向龍が並ぶ雲龍文様の図です。    車輪 車輪   大船鉾の会所には、新規に製作された龍像と、その製作にあたりモデルとなった瀧尾神社の龍頭が並べて展示されていました。このモデルに絡んだご紹介は、2016年の拙ブログ記事でまとめています。こちらから御覧いただけるとうれしいです。 (観照 祇園祭点描 -2 大船鉾と瀧尾神社)   こちらが瀧尾神社の拝殿天井を飾る迫力満点の丸彫り龍像の頭部です。 滝尾神社の拝殿は、今年屋根の修復工事が進められていますので、祇園祭の宵山に並べて披露できる機会が得られたということではないでしょうか。  会所の奧には、ご神体の人形が安置されています。安曇磯良神と記された紙が御簾前の上部に掲示されています。 「大船鉾の御祭神は鎧を脱ぎ狩衣をまとったお姿です。また、船鉾には渡海の無事を守るために住吉明神・鹿島明神・安曇磯良の三神がお供されています」と大船鉾のホームページでは説明されています。 会所で船の舳先に大金幣と交替に飾られる龍像と瀧尾神社の龍頭を眺めた後、四条通を横切り、北に上ります。   錦小路通と一筋北になる蛸薬師通との間で、新町通の両側が百足屋(むかでや)町で、「南観音山」のあるところです。画像は新町通を上がって、南観音山の南面を眺めた景色で、山の後方部です。新町通の北側が山の正面になります。  南観音山はその名の通り、山ですが、外観は鉾と同じように見えます。しかし、外観から区別できる箇所があります。それは屋根の上に突き出ているのが、鉾のように真木ではなく、真松が立てられていることで識別できるのです。 名前の通りこの山には観音様の楊柳観音像と善財童子像が巡行当日に祀られるのです。楊柳観音は病気の苦しみから人々を救済する観音様として信仰されています。江戸時代には、八坂神社は感神院という名称で、延暦寺の末寺であり、明治以前は神仏混淆で本地垂迹という思想が広まっていた時代ですので、祇園祭に観音様が登場しても不思議ではありません。この南観音山は別名「下り観音山」とも呼ばれるそうです。  下水引の一番は四周に楽器を奏する優美な天女群像を眺めることができます。日本画家加山又造原画による「飛天奏楽図」です。 二番水引は猩々緋に下向きの剣と巴文が金糸伏せ縫いされたものです。    後方の下水引を部分撮りしてみました。   こちらは側面の下水引の部分撮り画像です。  三番水引きは紺繻子地に小さな真向龍が整然と数多く刺繍されています。  これは北西側から撮った画像です。飛天奏楽の姿が四周の下水引となっているのがわかりやすいと思います。 また、南観音山の四隅の木彫漆箔四君子文薬玉角飾が目を引きます。欄縁角の下に角房掛金具が取り付けられ、総角結びの金小房が下げられて、これに直径30cmほどの大薬玉が吊されます。その下に金糸丸組紐の長い束が総角結びで二段結びにされた大房です。現在のものは2011年に110年ぶりに復元新調された作品だとか。     四君子とは、蘭・菊・梅・竹を意味します。この大薬玉は薬王観音を象徴しているそうです。明治24年、吉田雪嶺作。  前懸は、中東の「連花葉文様段通」で17世紀中期のものを2014年に復元新調されたものといいます。段通は絨毯を意味します。  胴懸はペルシャ花文の絨毯(段通)です。  後懸は2011年に新調されたイランの真珠織のペルシャ絨毯で「中東連花水辺に魚文様」と題されているとか。  切妻屋根の破風は黒漆塗りで金具の装飾はありません。三つ花懸魚に雲鰭が付いています。  屋根裏は金箔押しで、正面の鱗板部は盬川文麟下絵で幸野楳嶺・山母雙竹両画家の彩色による作だそうです。後面も同じです。   夫人、雲、麒麟(?)などが透かし彫りで極彩色で煌びやかです。  天水引の図柄の一部をズームアップしてみました。真向龍が刺繍されています。 一方、後面の屋根裏を見上げると、こちらには    夫人、雲、龍などが彫刻されています。  南観音山の正面側を眺めて、更に新町通をあがります。北観音山が見え始めます。 やはり、山鉾そのものの細部を鑑賞しようとすると、宵山も昼間に巡る方が楽しめます。 つづく 参照資料 『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会 今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会 祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行 大船鉾の懸装品 :「大船鉾」 南観音山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 「祇園祭-南観音山の名宝-」出品資料一覧 pdfファイル 補遺 禁門の変 :「コトバンク」 瀧尾神社(たきおじんじゃ):「HIGASHIYAMA」 瀧尾神社 京のスポット :「KYOTOdesign」 ドキュメント 南観音山 :「京都祇園祭 南観音山の一年」 祇園祭-南観音山の名宝- :「京都文化博物館」 加山又造 :「コトバンク」 華麗にして斬新!戦後日本画の旗手・加山又造の画業をたどる大回顧展 2017.2.23 :「サライ」 日本画家 加山又造 :YouTube 日本橋高島屋「生誕90年 加山又造展~生命の煌めき」 :YouTube 塩川文麟 :ウィキペディア 幸野 楳嶺 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -3 屏風祭・北観音山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -4 八幡山・屏風祭(2) へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -5 役行者山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ 探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ 祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.23 00:07:48

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|