|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

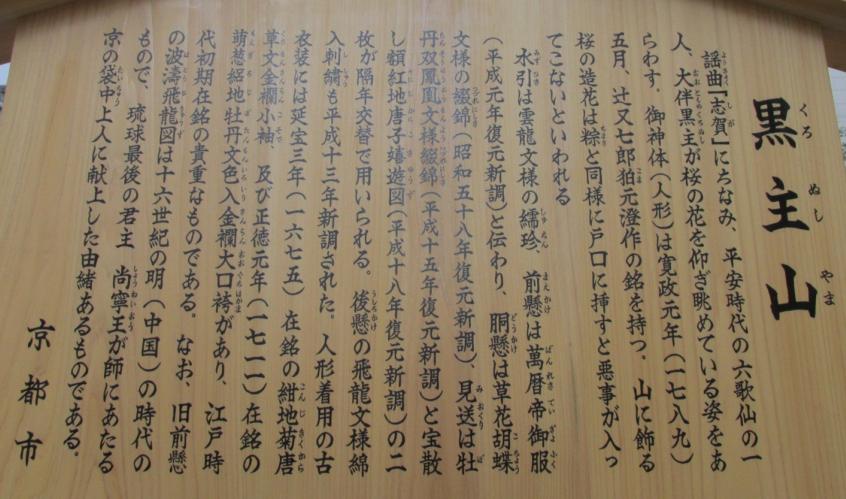

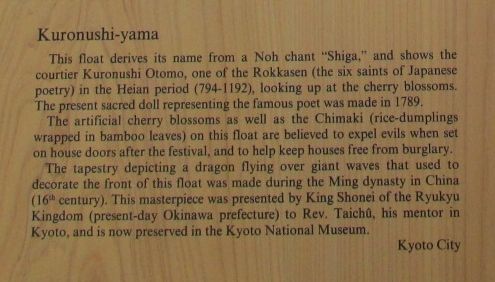

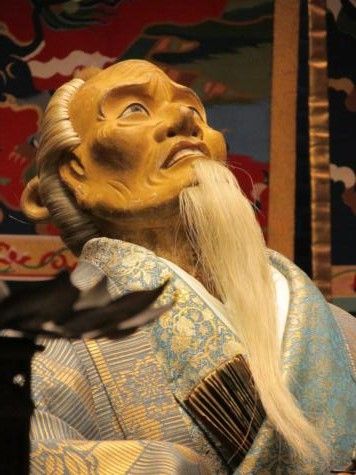

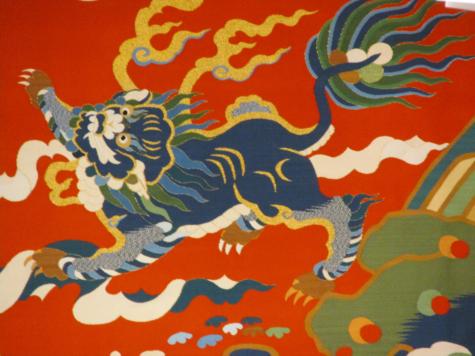

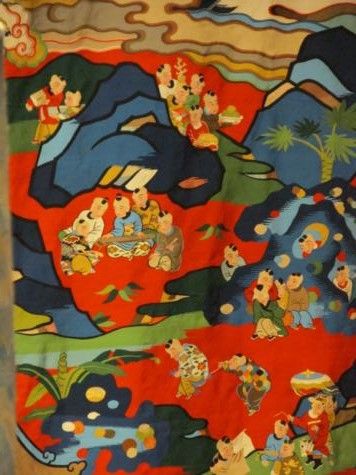

室町通三条をさがると、そこは烏帽子屋町、「黒主山」です。昔、このあたりに神主が被る烏帽子を作る職人さんたちが住んでいたところから、その名前が付いたそうです。      胴懸 ここの山を囲む柵は黒塗りで、黒主山の「黒」の文字が独特の書体で彫り込まれた朱文字で鮮やかです。この書体、ネットで調べてみると白舟書体の隷書に近い感じです。 山や鉾を囲む柵は「埒(らち)」と称されるようです。熟語で「埒外」という単語は知っていましたが、この「埒」という文字が宵山の柵の張り紙(注意・依頼文)の文中で使われているのを初めて読んだとき、ああこれに由来するのか・・・・と思ったことがあります。どこの山鉾だったか・・・・記憶は定かではありません。   見送はかつて使われていたと思われる「唐子喜遊図」が懸けてあります。手許の本に「『綴錦瑞花宝散額唐子喜遊図文見送』(清)(17世紀)と祇園祭染色名品集に題されているものは元禄庚辰の記銘があり、・・・・唐宋以来大婚時の祝贈品だという」と記されるものだと推測します。 黒主山の町会所の前には、宵山の折にはテントが張られています。そこでは黒主山特製Tシャツをはじめ様々なグッズが売られています。そこを通り抜けて町会所に入ると、   フロアーの正面中央奧に黒主山の御神体(人形)を拝見できます。左右、背後の三方の壁面に懸装品類が展示され、御神体の前方には欄縁その他が展示されています。     この御神体は大伴黒主で、桜の花を見上げている姿です。黒主は古今和歌集で六歌仙の一人。謡曲「志賀」を題材にした山と言われています。 黒主は、手許の『古今和歌集』の作者略伝には次のように紹介されています。 「大伴氏。近江国滋賀郡大友郷の人。園城寺の地主。郡の大領となり、八位に叙せらる。寛平の頃醍醐天皇の大嘗会に風俗歌を奉った。六歌仙の一人。」 古今集に大伴くろぬしと明記され載る歌は三首です。 春雨のふるは涙か桜花ちるををしまぬ人しなければ 88 思ひいでて恋しき時は初かりのなきてわたると人しるらめや 735 近江のやかがみの山をたてたればかねてぞ見ゆる君がちとせは 1086 古今集の編者の一人、紀貫之が「仮名序」を記し、その中で「近い世に歌人として名声の聞こえている人といえば」として、僧正遍昭を皮切りに6人を挙げ、最後がこの黒主です。そこから六歌仙と呼ばれるのですが、貫之は次のように批評しています。現代文を引用しましょう。「大伴黒主は、歌の心はおもしろいが、歌の体(さま)は低俗なところがある。たとえて言えば、薪を背負った山働きの人が、桜の花の下で休んでいるような、不調和なところがある」と。貫之は6人を挙げながら、それぞれを酷評しているところがあります。黒主さんも貫之評でいささか損をしているかもしれません。ただ、多分に伝説的な人物で詳しいことはあまりわからないようです。 町会所のフロアの広さの関係で、数多くの展示品が前後に置かれていますので、個別の懸装品は部分的に拝見できるだけなのが、ちょっと残念ですが、間近で拝見できる楽しみで、毎年のように訪れています。 他の山とも併せてですが、拙ブログで今までにご紹介していますので、併せてご覧いただけるとうれしいです。 観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -6 黒主山、役行者山 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -4 黒主山 観照 祇園祭点描 -7 黒主山・鯉山・橋弁慶山 ← 2016年 さて今年は、展示の見やすさから特に欄縁の錺金具に着目しました。まずはそこからご紹介します。4本並べられた欄縁の全容を拝見でき、それを部分撮りして行きました。      元治元年(1864)6月に新調されたもので、菊・紅葉・牡丹・芍薬・桐・椿・桜・松等が繊細に浮彫彫刻された錺金具が取り付けられています。  水引の一番と二番の一面が見えます。一番水引は、繻珍地の下部には岩と波濤をあしらい、三頭の龍を五彩の瑞雲を散らした中に精巧に刺繍で描き出した作品です。背面と側面の三方共にこの文様の水引が懸けられます。 二番水引は、緋羅紗地に有職文風の模様が鮮やかに極彩色で刺繍されています。菊や牡丹他の草花と様々な姿態の瑞鳥が組み合わされています。  後懸の三つ爪龍文図で綿入刺繍の作品です。手前に丈の高い展示品が置かれていなかったので、今年は龍の全体像を無理なく眺めることができました。  御神体(黒主人形)に向かい、右側の壁面に目を転じると、水引の下に胴懸が展示されています。草花胡蝶文様の綴錦です。   正面に向かい左側の上掲後懸から、少し距離を離して、この金幣・幣串が展示されていましたので今回は全容が見やすかったのです。奥側には衣桁に大伴黒主の衣装が展示されているために背後の見送が残念ながら見えません。  一つの見送の上端、帽額(もこう)部はズームアップで撮れました。天蓋・華鬘・輪宝などが瑞雲と共に散らされた宝飾りの構図で刺繍されています。   こちらは別の見送の上端帽額部の部分図です。こちらは獅子と瑞雲を主体にした図柄です。  前懸の部分図です。これは萬暦帝即位の折の御服と伝えられる古錦を復元した五爪龍文様錦です。  御神体の右側奧の壁面に見送が懸けられています。こちらは、帽額部に宝飾(天蓋・華鬘・輪宝等)を散らした唐子嬉遊図で、復元新調されたものです。今回の宵山の見送の後継と言えるものでしょう。   初代の見送には、80余名の唐子が描かれているようですので、これも同様でしょう。 今回、写真を撮れませんでしたが、平成16年(2004)に復元新調された牡丹鳳凰文様の見送も展示されていました。2014年の後祭山鉾巡行のまとめを再録したこちらの拙ブログ記事をご覧いただけると、巡行中のその見送全体の場面を載せています。 ( 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 山鉾巡行 -2 (2) )  竹垣をあしらった桜の木が会所のフロアーを華やかにしていました。  黒主山の近くには、宵山の期間この時計回りにダイナミックに遊泳する鯉群像図の巨大な幟風の作品が立てられています。誉田屋源兵衛創業278年を記念して2008年5月に製作された作品です。木村英輝作。木村氏のオフィシャルサイトを見ると、この作品が「Carp is dragon in heaven」という見出しで作品の一つとして「Works Cllection」のページに載せてあります。 この後、室町通を下り、「鯉山」に向かいます。 つづく 参照資料 『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会 今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会 祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行 黒主山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 黒主山 ホームページ 「「黒」-文字拡大 :「文字拡大」 『古今和歌集』 窪田章一郎校注 角川ソフィア文庫 補遺 公益財団法人 黒主山保存会 facebookホーム 祇園祭・黒主山の象徴 桜を40年ぶり植え替え 後祭復活を区切りに 2015.3.7 :「産経ニューズ」 謡蹟めぐり 志賀 しが :「謡蹟めぐり 謡曲初心者の方のためのガイド」 宝生流謡曲 志賀 :「小原隆夫のホームページ」 大友、大伴二つの「おおとも」氏 :「近江歴史回廊倶楽部」 黒主神社 :「神奈備にようこそ」 黒主神社(大供黒主神社) :「滋賀県神社庁」 木村英輝 オフィシャルサイト Carp is dragon in heaven 自由な精神、ロックと融合 画家 木村英輝さん :「日本経済新聞」 琳派テーマに展示会と舞台 2015.8.30 Ki-Yan + DOPPEL TSUBAKI ART PROJECT :YouTube 誉田屋源兵衛 ホームページ ← 西陣工芸帯地製造卸 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -3 屏風祭・北観音山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -4 八幡山・屏風祭(2) へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -5 役行者山 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ 探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ 祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.22 23:54:53

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|