|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

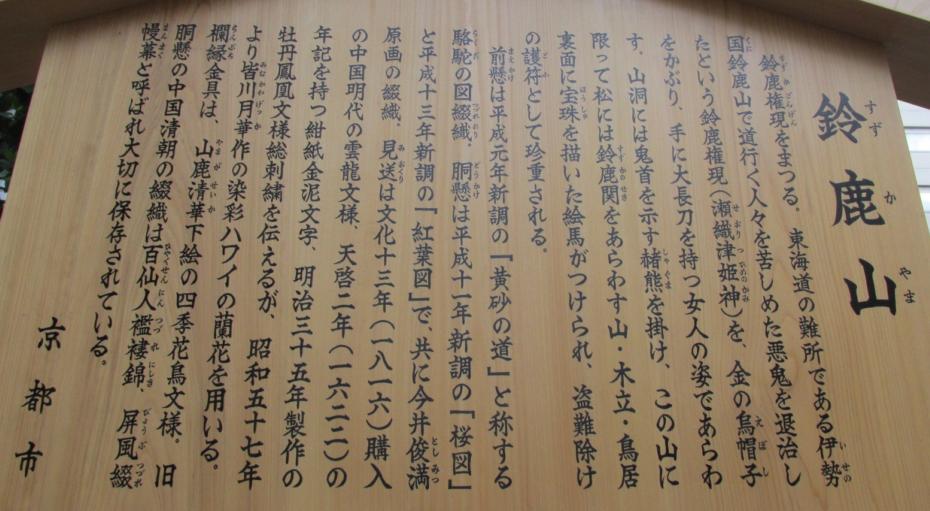

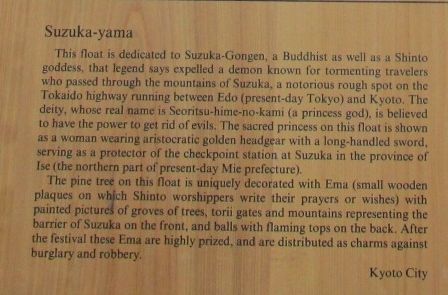

烏丸通を北に上り、六角通で左折すると、浄妙山が見えます。 六角通烏丸西入ル骨屋町が所在地です。この町名は昔からのもののようです。骨屋って?何だろうと思いますが、扇子の骨を作る職人さんたちが住んでいたところのようです。京扇子の製造と関係する地域だったのでしょう。   宵山には、多分かつての巡行に使われていたと思われる懸装品が懸けられています。輸入された絨毯が使われていたのでしょう。調べた範囲では詳細不詳です。 これらは、前懸と後懸です。  山側面の全景 山側面の全景こちらの胴懸は「エジプト風景図」でイギリス織の絨毯です。江戸時代後期に輸入された作だそうです。  この胴懸の上の水引の部分画像です。  宵山の懸装品などが展示されているビルの前の提灯です。ここが会所なのかどうかは未確認です。  入口を入ると、1階フロアーの一番奥、金屏風の前に、御神体(人形)が並べて安置されています。 左が一来法師で右が僧兵筒井浄妙坊です。 後の金屏風は六曲一双で、明治44年、鈴木松年筆による「宇治川合戦図屏風」です。この屏風の図がほとんど見えないのが残念なところです。 この浄妙山は『平家物語』の一節、宇治川での「橋合戦」を題材に、勇壮な場面を二体の人形で表現したものです。平家追討を目指した後白河法皇の第三皇子以仁王(もちひとおう)側と平家側の戦いです。宇治の平等院に立てこもり、平家軍を迎え撃つ以仁王側の源頼政と平家軍が宇治橋を挟み戦うのです。この橋合戦において、一来法師が浄妙坊の頭に手をかけてその頭上を跳び越えて、平家軍に躍りかからんとする場面の再現です。このとき、浄妙坊に一来法師が「悪(あ)しゅう候(そうろう)」と言ったとか。そのために「悪しゅう候山」も呼ばれたのです。明応9年鬮(くじ)定の項にはこちらの呼び名で記録があるとか。 既にご紹介している浄妙山についての拙ブログ記事を併せてご覧いただけると、展示品について相乗効果で楽しんでいただけると思います。  過去、幾度か宵山見物で訪れた折りには、長谷川等伯原画から昭和58・59年に新調された「柳橋水車図」が飾られていたのですが、今年は以前に使われていた胴懸のビロード織「琴棋書画図」が展示されていました。  この胴懸の部分図 この胴懸の部分図 胴懸の前には、橋合戦の場となる宇治橋を象った橋が展示されています。この橋が巡行の山を飾る舞台となる大道具です。合戦中に数多くの矢が橋に突き刺さった様子も現出しています。  前懸は長谷川久蔵原画の「桜図」です。 後懸の展示は見られませんでしたが、長谷川等伯原画の「楓図」があります。これらは平成18・19年に新調された作品です。  前懸の前には、他の山の欄縁に相当するものが展示されています。これは、宇治橋とともに橋合戦の舞台を構成する大道具の一部となっているのです。45cm幅の黒漆塗額縁仕立てのこの欄縁が胴組の四周に飾りつけられます。これが通常の水引を兼ねることにもなっています。そこには宇治川の矢の如き流れの荒波が高浮彫されて金色に塗られています。宇治橋の下の水の流れを表しています。 宇治川の川幅が広くて流れが速いため渡渉が難しく、川を挟んで対峙し、宇治橋を渡って攻めざるをえないがために、橋合戦となったのです。 歴史をふりかえると、近江の瀬田川、瀬田の唐橋でも同く橋合戦が繰り広げられています。 この欄縁の左側と後面が天明の大火で焼失したそうですが、この町内の住人だった本山善右衛門という人が、家業でもないのに焼失した部分の模刻を一手で仕上げたと言います。 毛氈の敷かれた床面に並べて展示してある織物の図柄に着目して部分図を撮ってみました。       この後、烏丸通に戻り、三条通上ル場之町に行きます。ここは烏丸通で見られる唯一の山です。烏丸通の西側にあります。  北側からの眺め 北側からの眺め  山の正面は南向きに置かれ、この山も正面の欄縁は凹型に切り下げられています。 宵山の懸装品には防水用の透明シートが被せてありました。鑑賞するのにはちょっと残念です。    東海道の難所といわれた鈴鹿峠には、古来様々な伝説があるようです。鈴鹿峠が伊勢国鈴鹿山でもあります。8世紀初めにこの峠に棲む「立(たて)えぼし」という女妖を桓武天皇の命を受けた坂上田村麻呂が滅ぼしたという伝説。醍醐天皇の時代、鈴鹿峠に鬼丸を大将とする群盗が出没し、それを長野の荘司が退治したという伝説。などです。一方で、垂仁天皇の御子で景行天皇の妹にあたる倭姫命が勅を奉じて神器を伊勢に奉持する際、鈴鹿峠に頓宮・身曽岐(みそぎ)殿を設けて、祭神に瀬織津比売神を祀ったとされています。どうも、こういう一連の伝説が渾然一体となり、悪鬼を鈴鹿権現「瀬織津姫神」が退治したという伝説が生まれ、それが題材とされたようです。 現在の鈴鹿峠には、「片山神社」があり、「延喜式内片山神社」の標柱が立っているそうです。祭神は九柱が祀られ、その中に瀬織津姫神が入っています。(ナント神殿が放火で焼失!だそうです) 「場ノ町」の辺りに昔は駅馬の休憩所があり「馬ノ町」といったのが、後に場ノ町と変わったという言い伝えがあるそうです。駅馬は街道に関係し、鈴鹿峠にも繋がって行きます。この題材が受け入れられる素地があったのでしょう。 烏丸通と姉小路通が交差する南西角の位置、つまり、場ノ町の区域の西側北端に会所と山土蔵があります。  これは会所の入口の一つです。 鈴鹿山の会所は、「コ」の字を左右方向でひっくり返したように、烏丸通から会所の通路に入り、時計回りに宵山飾りを拝見しつつ巡って烏丸通に抜ける形です。  会所の座敷には中央に「瀬織津姫神」と墨書された扁額が懸けられた帷があり、その中には午頭天王と墨書した掛軸が懸けてあります。御神体に相当するのでしょう。左右に見送りが北壁面に懸けられています。  向かって左に懸けられた見送は、皆川月華作・染彩「ハワイの蘭花」が懸けられています。昭和57年(1982)に新調されたものです。その手前に、大型の金幣が置かれています。  向かって右の見送は、明治35年(1902)初代川島甚兵衛作の金茶色地牡丹鳳凰文様の綴刺繍作品です。今では古見送の一つになるようです。  東壁面には、胴懸「紅葉図」綴織が懸けてあります。今井俊満氏原画で平成13年(2001)に新調された作品。 その前には、欄縁が階段状に見やすく展示されています。欄縁金具は山鹿清華下絵による四季花鳥文様です。この欄縁は山鹿清華氏が昭和12年(1937)に寄進されたもと言います。「山瑞和親」と題するそうです。 金具部分を撮った画像から比較的見やすく撮れたものをご紹介します。       庭の一隅に、お地蔵様を祀る小堂があります。  山土蔵の中に、前に朱塗りで「鈴鹿山」の扁額を懸けた明神鳥居が見え、その奧に鈴鹿山の御神体である瀬織津姫神の立像人形が安置されています。  帷があるため、面を付けた頭部が部分的にしか見えませんでした。  この瀬織津姫神の立像は、左手に中啓、右手には長刀を立てて持ち、腰には錺太刀を佩くという姿です。能の巴御前がモデルとなっているそうです。巴御前は源平合戦で太刀と強弓を携えて戦う女武者ですので、その姿が鬼退治と重ねられたのでしょうね。  山を飾る胴懸 山を飾る胴懸  鈴鹿山の会所を出て、烏丸通を東に横断し、東側の歩道から鈴鹿山を眺めた景色です。  山籠がそのまま眺められます。巡行の折には緋羅紗が被せられます。その上の真松には、銅鈴2個が吊され、この鈴鹿山に限って、松の枝に多くの絵馬が吊されるのです。そして山籠の前方に、退治された鬼の首をあらわすしゃぐまの頭が懸けられます。 最後に過去に拙ブログでまとめた関連のご紹介記事を列挙します。 こちらも併せてご覧いただけるとうれしいです。 観照 祇園祭点描 -8 浄妙山・鈴鹿山と京の町家(亀末廣と八百三) ← 2016年 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -3 浄妙山 観照 [再録] Y2013・酷暑の記憶 祇園祭 -5 橋弁慶山と浄妙山  これで2017年の後祭の宵山見物のご紹介を終わります。 ご一読ありがとうございます。 今年は、後祭も巡行の見物はせずに、その後の還幸祭の全体を見物することに切り替えました。長年、祇園祭を楽しんで来ていますが、還幸祭を観察するのは今年が初めてでした。 つづく 参照資料 『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会 今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会 祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行 祇園祭-浄妙山の名宝- :「京都文化博物館」 浄妙山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 鈴鹿山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 補遺 浄妙山保存会 ブログトップページ 鈴鹿山(すずかやま) :「京都通百科事典(京都観光・京都検定)」 瀬織津姫 :ウィキペディア 日本には歴史の闇に【愛する人と共に葬り去られた女神】がいた。それは… :「NAVERまとめ」 片山神社 :「亀山市観光協会」 東海道の昔の話(156)片山神社の成立 :「温故知新」 旧東海道 片山神社→鈴鹿峠 鏡岩 :YouTube 巴:巴御前と木曽義仲(能、謡曲鑑賞) 日本語と日本文化 :「壺齋閑話」 巴 能楽事典 :「銕仙会~能と狂言~」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -3 屏風祭・北観音山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -4 八幡山・屏風祭(2) へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -5 役行者山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ 探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ 祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.10.22 23:49:56

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|