|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

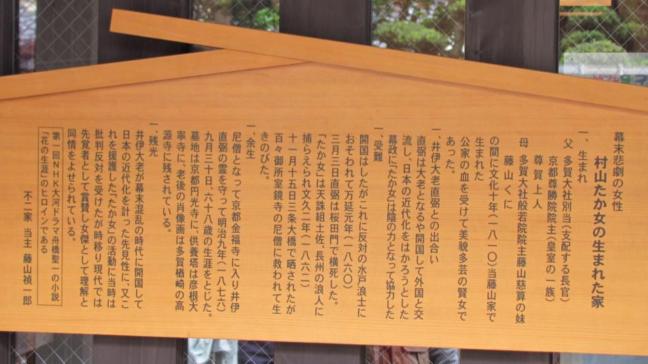

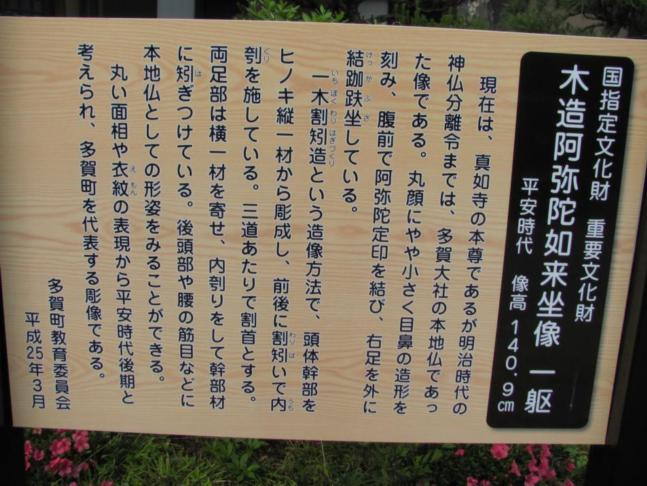

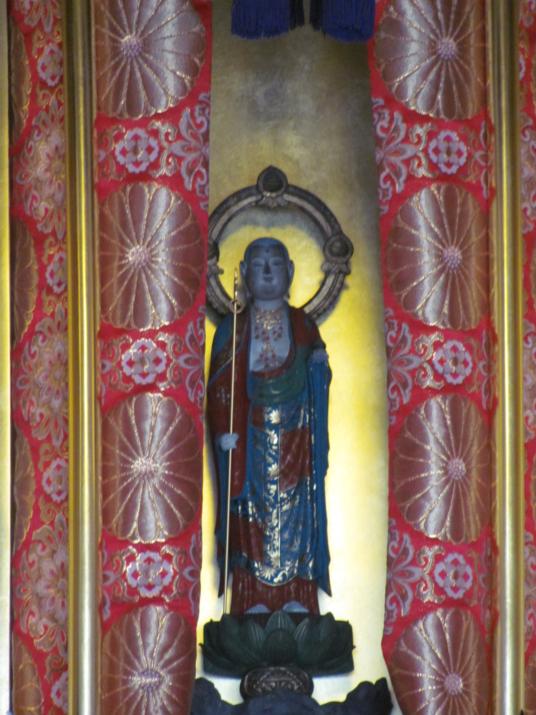

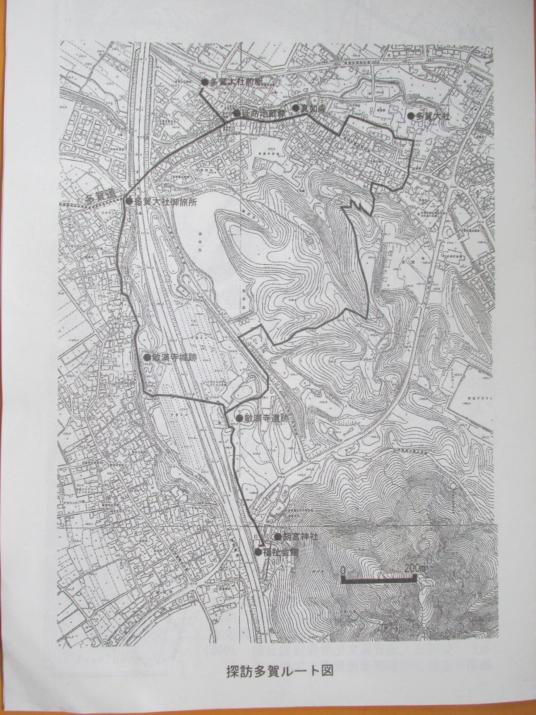

多賀大社を後にする前に、もう一つ。 お多賀さんでは、絵馬の代わりに杓子に願い事を記して奉納されています。杓子がいっぱい!!  大社門前にあるお店には巨大な杓子に屋号が記されています。 当日の資料に、次の話が載っていました。ご紹介します。 「元正天皇の養老年中(717~724)、帝の病気平癒を祈念して神官らが強飯を炊き、『しで』の木で作った杓子を添えて献上したところ、帝の病が全快し霊験あらたかな無病長寿の縁起物となった」(資料1)と言われています。当時はパラパラの硬いご飯だったそうで、「杓子もお玉の部分が大きく窪み、柄も湾曲していた」ということのようです。安芸の宮島も杓子が有名ですが、多賀の方が古いのだとか。 多賀杓子 → お玉杓子 → おたまじゃくし(蛙の子) 多賀杓子が語源!の説も。 序でに、お店の写真に「糸切餅」とあります。「長く延ばした餅の表面に赤青3本の線で蒙古の旗印を模し、弓の弦に見立てた糸でこれを切ります。元寇の戦勝に謝し奉納したことに由来するということです。」(資料1)  こんな飾りのあるお店も並んでいます。   多賀大社を後にしようとしたとき、ちょうど大社に行列がさしかかりました。 ゆっくりと見物している時間がありませんでした。  大社の前は通称絵馬通り。ほんのちょっと離れた斜め向かいに、村山たか女の生家があります。  出自ははっきりしませんが、多賀大社社僧の娘と言われ、ここ「不二家」で幼少の頃、養女として暮らしていた家だそうです。  村山たか女は船橋聖一著『花の生涯』のヒロイン。幕末、彦根藩主井伊直弼とその腹心・長野主膳に使えた女性。京都三条大橋のたもとで三日三晩の生き晒しの刑を受け、京都円光寺で剃髪し尼となった人。明治9年(1876)死去。烈女ですね。 結構詳しい説明が駒札や説明板に記されています。   その先には、通りの反対側(大社側)に朱色の壁の立派なお店があります。元禄2年(1689)創業の料理旅館で木造三階建の建物です。 駒札によると、「鍵屋」(江戸時代)→「かぎや」(明治、大正)→「かぎ楼」(昭和~)と改称されてきたそうです。朱塗りの壁から京都祇園・花見小路口の「一力亭茶屋」の朱色の壁を連想してしまいました。  京道を示す道標 京道を示す道標   山門の屋根に三葉葵の紋が見えます。 山門の屋根に三葉葵の紋が見えます。地蔵堂が右隣にある朱色の山門のお寺が「真如寺」(浄土宗)です。天正年間の創建。 行基が手彫りして多賀大社に納めたといわれる木造阿弥陀如来坐像がこのお寺のご本尊です。  元は多賀大社の本地仏だったので、門前にそれを示す石標が建てられています。  明治の神仏分離の影響がここにも見られるのです。阿弥陀三尊懸仏や地獄絵図などもこのお寺に伝わっているとか。ここもまた時間がなくて、境内をちらりと覗くだけになりました。   最後が延命地蔵尊です。 ここは先ほどご紹介した糸切り餅の創始者・北国屋市兵衛が木之本地蔵の分身を祀るお堂を建てたのが起源だとされているとか。  お堂に向かって右手には、来迎三尊仏石像が安置されています。左側に半跏地蔵菩薩坐像の石像が置かれています。 お堂の格子扉から堂内を拝見し、ズームアップで仏像を撮らせていただきました。   本尊は地蔵菩薩、右側に祀られているのが千手千目自在菩薩(右の画像)だそうです。時間がなくて何とか撮れた一枚です。前の坐像が石標下部に記載の「三途河姥」なのでしょう。何をもっているのかとよく見ると、裸体の人間の両脚です。その前は?・・・わかりません。またの機会にゆっくりと確認したいものです。  そして、多賀大社前駅に戻ってきました。  「叶♡多賀門」と称される石造りのモニュメントです。近江鉄道多賀大社前駅頭にあります。 「願い事を書いた絵馬札を持ち、石の門をくぐり抜けて鳥が彫られている願いの石に絵馬を貼ります。これであなたの尚一層の幸せの『はじまり』が始まります。」(資料2) (詳しくは多賀観光協会にお問い合わせください。 0749-48-1553) 帰るほんの少し前に写真だけ撮って、帰宅後に入手した資料を読み直しこの説明を知りました! 時すでに遅し。この記事をお読みいただいた方は、この門からご出発ください。  全行程としては、図の一番下の黒丸を起点に反時計回りに史跡を巡ってきたことになります。  多賀大社は赤文字で記されています。赤丸の場所になります。 これで今回の探訪のご紹介は終わりです。 ご一読ありがとうございます。 参照資料 1)「俊乗坊重源の足跡を訪ねて 多賀大社と敏満寺」 2013.6.2 当日配布資料 主催:滋賀県教育委員会 2) 絵地図 「自然の神秘『多賀新世の旅路』」 滋賀県多賀観光協会 裏面「故郷 多賀 自然と歴史の散歩道」より 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 多賀観光協会 ホームページ 御多賀杓子 :「weblio辞書」 糸切餅 :「ニコニコ大百科」 村山たか :ウィキペディア 第六景 高源寺の村山たか女肖像画 :「井伊直弼と開国150年祭」 多賀:桜町延命地蔵尊 :「(新版)お魚と山と琵琶湖オオナマズの日々」 堂内の全体写真を掲載されています。(ご開扉される時があるようですね。) 三途川 :ウィキペディア 日本の伝説 柳田國男 :「青空文庫」 「咳(せき)のおば様」という一文の中に三途の川の奪衣婆のことが挿話として語られています。 京都 花見小路口 一力亭茶屋 :「Pan ramio」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -1 敏満寺城跡、敏満寺遺跡 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -2 胡宮神社 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖東 俊乗坊重源の足跡を訪ねて -3 多賀大社 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.11.02 17:02:34

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|