|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

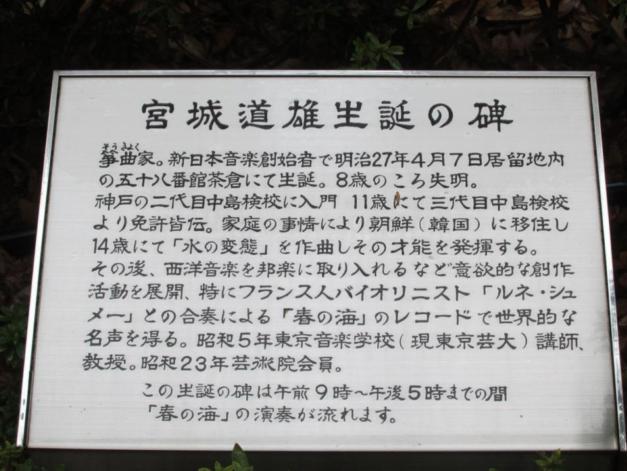

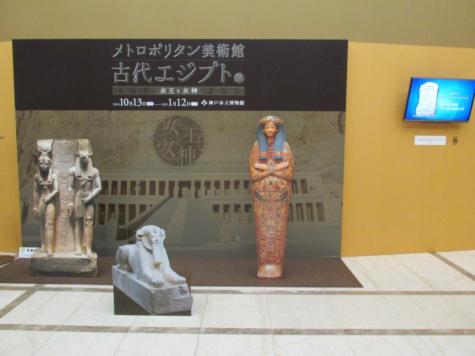

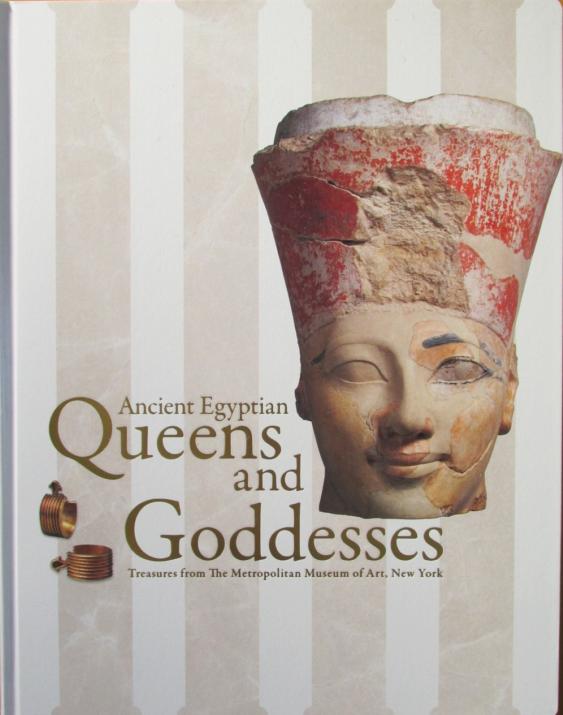

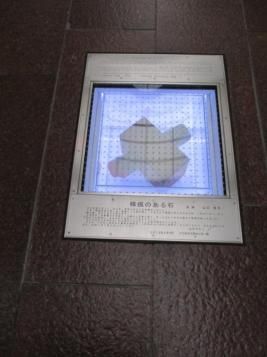

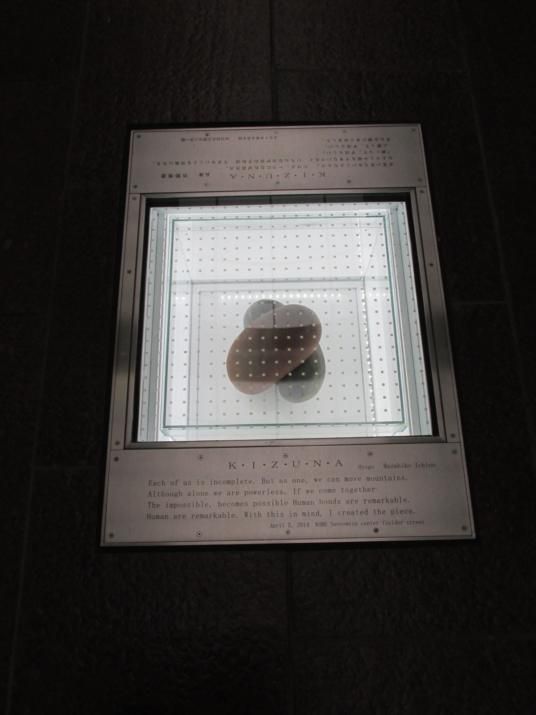

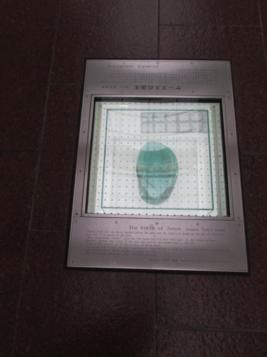

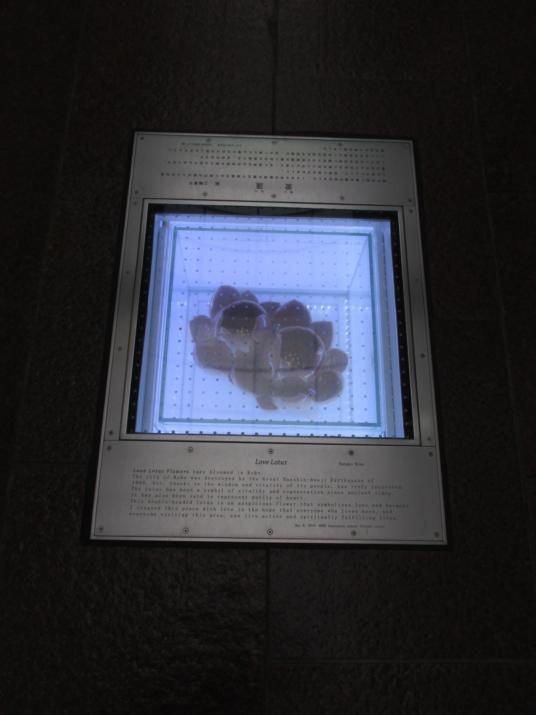

2014年12月4日(木)、小雨がちでしたが久しぶりに神戸・三宮に出かけました。主目的は神戸市立博物館で「メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女王と女神」展を鑑賞するためでした。このときにまとめたものを神戸の町の散策・探訪主体に再編集し、再録し、ご紹介します。 (一部を除き展覧会の内容をまとめていた箇所はほぼ削除しました。) JR三の宮駅を出た後、神戸朝日ホールの東側の道路から博物館の方に行きました。博物館の裏側になりますのでぐるりと回ることになってしまいました。 しかし、です、ここで思わぬ発見! それが冒頭のビルの谷間に・・・・・。  三井住友銀行のビルの傍だったと思います。なんと、ここが「宮城道雄生誕の地」だったのです。  「春の海」の演奏が流れていました。  この日はルミナリエ開催初日の午後ですので、この点灯前のゲートを眺めました。普段なら見られない町並の景色です。  歩いていて気づいたのが歩道上のマンホールの蓋です。ルミナリエが1995年に始まったことがいつでも想起できるようになっています。今までにも何度か展覧会を見に神戸に来て、町を歩いていますが、このとき初めて気づきました。2つめの発見です。  神戸市立博物館の入口  入口付近の拡大ポスター  博物館の1階フロアーの正面にはこの時、記念撮影用の背景スペースを兼ねたウエルカムスペースが作られています。古代エジプトの被り物や上衣が撮影用小物として自由に着用できるように幾組か置かれています。前に立ち記念写真を撮る人、準備された衣裳を身に着けてそれらしくポーズを取る人、衣裳を手にとって話し合っている人と、様々です。  展覧会で購入した図録の表紙。「ハトシェプスト女王像の頭部」です。 図録の説明では、「アメン神礼拝堂の本殿北側にあった2体の像の破片を合わせて復元された」だとか。 ハトシェプストはトトメス1世と第1王妃イアフメスの娘として生まれた人。彼女はトトメス2世の第1王妃となり、夫の死後トトメス2世の第2王妃が産んだ息子、トトメス3世が8歳と幼少だったので、第1王妃であったハトシェプストがまずは摂政として君臨し、その後、王の称号と実権を手中にしたのです。第18王朝中期の約20年間、主たる統治者として君臨し、エジプトの女王の中では最も成功したと言われている人です。 この像のとおりだとすると、ハトシェプストは美人だったのでしょう。 それとも、やはり美化するという脚色があるのでしょうか・・・・。  通りの街灯に展覧会の垂れ幕が見えます。ルミナリエの飾りも。  「古代エジプト展」を鑑賞後、「南京町」をぶらりと散策しました。  南北のメリケンロードに面した「南京町」の東端の入口「長安門」 神戸に「南京町」という地名はないのですね。そのロケーションを覚えていたために、地名であるのかどうか、今まで意識していませんでした。このまとめの元を作った時点で調べていて認識を新たにしたのです。 「南京町」は南京町商店街振興組合が維持管理されている商店街の名称であり、この地域の通称なんだということを!! メリケンロードに面したこの長安門から西端までは東西約270m、南北はこの長安門の立つ通りを中心軸にして北は本町通、南は栄町通の間約110m、という地域が「南京町」と呼ばれています。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。 また、この「南京町案内図」はこちらをご覧ください。(「南京町」のホームページで見つけました。)  この巨大な石像は「布袋」様でしょうか? 特に説明は出ていなかったと思います。 「長安門」は夜になるとライトアップされるそうです。 神戸の南京町は、横浜中華街・長崎新地中華街とともに、日本三大中華街に数えられています。チャイナタウンの雰囲気を醸し出すエリアです。     この長安門の柱の彫刻を見た瞬間に、日本の鳥居や門との歴然とした相違を感じます。中華文化の入口!という感じを受けます。 この「長安門」は昭和60年(1985)11月19日に竣工されたもので、「中国が海外へ輸出を許可した第1号の漢白玉楼門」だそうです。高さ9085m、幅7.4m。1995年の阪神淡路大震災の折には、この南京町においても、「全壊8戸、半壊と一部損壊は全体の5割、長安門も半壊し、兵馬俑は全壊した」のだとか。半壊した長安門は、翌1996年(平成8年)10月1日には、再建を祝って「長安門復興祭」が開催され、現在の姿に復活したそうです。(資料1)  こちらは長安門をくぐってから振り向き、見上げた景色 早々と来年(2015)2月の「春節祭」の垂れ幕が掲げられています。 この2017年の12月も、同様ではないでしょうか。 この南京町には、「春節祭」、「中秋祭」、「ランターンフェア」、「興隆春風祭」という年中行事が行われており、「春節祭」は1997年に神戸市地域無形民俗文化財に指定されているそうです。  長安門の傍に、「南京町案内図]が設置されています。  ここが「南京町広場」。二層式の屋根、朱色の柱の建物が「あづまや」です。 「あづまや」は昭和58年(1983)4月29日に完成。高さ6.8m、直径3mです。(資料1) この「あづまや」のある南京町広場をほぼ中心にしてあづまやの左の道が「南京北路」、写真を撮っている位置とここまできた長安門との間が「南京東路」、逆に西側が「南京西路」で、ここの十字路から南が「南京南路」と称されています。 広場を横切るように長蛇の列が出来ているのは、南京北路の反対側にある老舗「老祥記」をお目当てにしている人たちです。  振り返って、南京南路の南端に立つ「海榮門」をズームアップで撮ってみました。  こちらが南京西路です。 こちらが南京西路です。  南京町の中央十字路で、訪れた時間帯にたまたまシャッターの閉じているお店がありました。中華街ムードを横溢させてくれるシャッターです。前面一色のシャッターよりも、グンと町の雰囲気が盛り上がりますね。楽しくなります。 よく見ると、「南京町 まちかど壁画プロジェクト」という活動の一環のようです。  南京西路を進んで行きます。 南京西路を進んで行きます。  西の入口が「西安門」(せいあんもん)。上掲案内図によると、「中国で商業が最も栄えた北宋時代の門がモデル」になっているようです。   こちらの門は柱の装飾の様式が全く異なります。東西の門の対比もおもしろい見所です。この門の柱には、ちょうど「ランターンフェア」の期間に入った旨の立て看板が置かれていました。12月4日~12月15日の12日間の「神戸ルミナリエ」よりも10日間ほど期間が長いのです。 この「ランターンフェア」は「神戸ルミナリエ」の協賛イベントとして、第1回が1996年に開催され、年中行事になったようです。(資料1)   南京西路から確か麒麟街の通路(北方向) 西安門を背にして南京西路の東方向の景色  前回訪れた時と「神戸コロッケ」の雰囲気が変わっていました。お店をリフォームされたみたいです。  そして、再び「あづまや」の前に戻ったところ、行列の方向を変更されて、あづまやがスッキリ見えるようになっていました。やはり、こういう配慮は大切ですね。    「あづまや」をぐるりと囲む形で、ドラゴンが・・・・。 これは「龍舞」に使われるもの。もともと龍は中国において、「神様の使者」、「皇帝の紋章」と考えられていたようですが、現在では春節、中秋など季節の節目に龍が世界中のチャイナタウンで舞うそうです。 この南京町には、この町のオリジナルとしてオス龍(ロンロン)とメス龍(メイロン)が設定されているようです。この写真の龍はどちらなのでしょう?(資料2) さらに、日本の獅子舞の原型となっている中国の獅子舞も華やかに舞い踊るといいます。 最後に、なぜこの場所に「南京町」ができたのかについてです。 安政5年6月19日(1858.7.29)に江戸幕府がアメリカとの間で日米修好通商条約を締結しました。それを契機にこの1858年にオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも同様の条約をそれぞれ締結します。それが安政5カ国条約と通称されるものです。この結果、神戸港が慶応3年(1867)12月7日、開港されるに至ります。そして1868年1月1日~1899年(明治32年)7月16日までの契約で、当時の神戸村つまり現在の神戸市中央区に「外国人居留地」が治外法権の領域として開設されたのです。ここが諸国との貿易、西洋文化輸入の入口の一つとなりました。 慶応4年(1868)は同年9月8に明治元年に改元されて明治時代が始まるのですから、神戸港自体は、江戸幕府末期の段階で開港されたのです。この時、中国は清国の時代で、日本との間で条約は締結されていません。そのため、華僑の人々は外国人居留地に住むことができなかったのです。外国人居留地の西側に隣接する土地に居を構え、雑貨商、豚肉商、飲食店などを始めたのだそうです。中国人が多く住む町として「南京町」「南京街」と称されるようになったと言います。外国人居留地の外側は雑居地とも呼ばれていたとか。(資料1,3,4,5) 「神戸の開港と同時に長崎在住の清国人10数人がただちに神戸にきて、主として海産物を清国に輸出して神戸での経済活動の基盤を築きました。とくに明治30年以降、広東・福建省の人々が大坂から神戸に移住し、神戸での活動がますます活発となりました。中国の人たちは明治20年代以降神戸の基盤産業のひとつとなっていたマッチを、中国をはじめアジアの国々に輸出し、神戸経済の発展の基礎を築きました。また、南京町は、食料品や日用品を売る露店が数多く並んでたいへんにぎやかだったといいます。」(資料5) 横浜と長崎では、第二次世界大戦後「中華街」に改称されたのですが、ここ神戸は「南京町」という名称が既に世間に広く認知されているとして、名称を変更する動きもなく現在に至るようです。(資料3) 南京町を実感するには、季節季節に応じて一度訪れてみる必要がありそうです。  そして、三宮センター街を通り抜けてJR三宮駅に向かうときに気づいたことが3つめの発見です。     道路の中央、足元を眺めると、なんとアーティストの作品が一定間隔で途中までいくつも展示されているのです。ちょっと奇抜でおもしろい試みです。 何気なく歩いていて、ふっと気づいたときのおどろきと、何か?と見つめる好奇心・・・・芸術の原点に通じる局面かもしれません。  アーケードを見上げると、そこにはクリスマスの季節に相応しい飾りが吊されています。  「古代エジプト展」(2014年時点)への誘いも・・・・・・。 「古代エジプト展」(2014年時点)への誘いも・・・・・・。エジプト関連展覧会鑑賞目的の久しぶりの神戸行、新しい発見がありました。 ご一読ありがとうございます。 参照資料 図録『メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女王と女神』 発行・朝日新聞社 1) 南京町の歴史 :「南京町」 2) 南京町公式ガイドブック pdfファイル :「南京町」 3) 南京町(神戸) :ウィキペディア 4) 神戸外国人居留地 :ウィキペディア 5) 神戸開港140周年によせて 神戸歴史年表 :「神戸市文書館」 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 ハトシェプスト :ウィキペディア ハトシェプスト女王葬祭殿 :「旅日記と遺跡れぽ~と」 エジプト第18王朝 :ウィキペディア 南京町 ホームページ 神戸華僑歴史博物館 ホームページ 布袋 :ウィキペディア 龍舞 :YouTube 神戸南京町 獅子舞と竜舞♪ :YouTube 神戸『春節祭2010』獅子舞/Chinese New Year festival2010 in Kobe.Lion dance. :YouTube 神戸『春節祭2014』獅子舞/Chinese New Year festival2014 in Kobe.Lion dance.:Youtube 2012年 横浜中華街 春節娯楽表演<龍舞>兵庫商業高 龍獅團 :YouTube [春節] 2014 LION DANCE in Shau Kei Wan 中国獅子舞 in 香港 Vol.1 :YouTube 2014 Chinese New Year (CNY), Jing Wo Lion Dance at TPot Calgary LWT 2.0 HD :YouTube 安政五カ国条約 :ウィキペディア 神戸旧居留地の歴史 八ヶ代信行氏 みなとまちづくり生涯学習講座 シリーズ 開港都市「神戸を語る」part2 華僑 :ウィキペディア 横浜中華街 :ウィキペディア 長崎新地中華街 :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.11.20 21:22:34

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|