|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

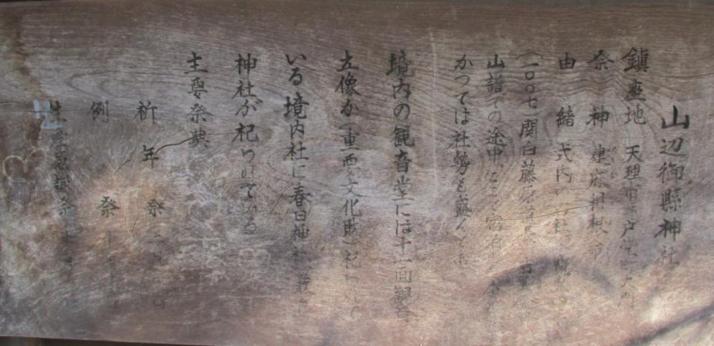

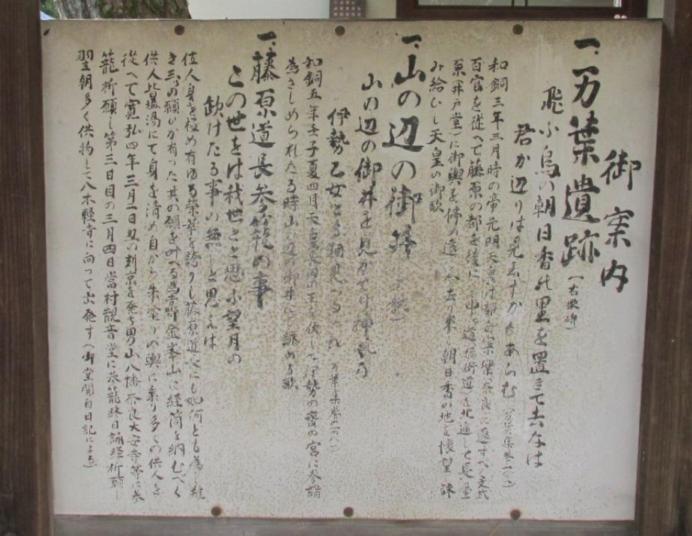

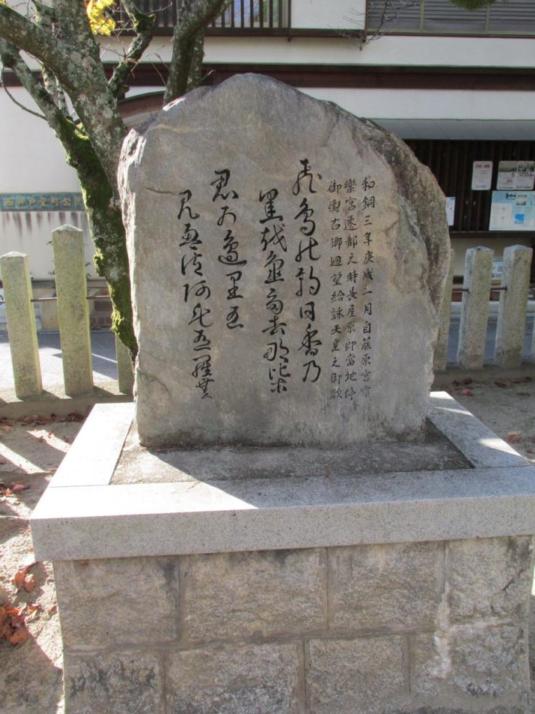

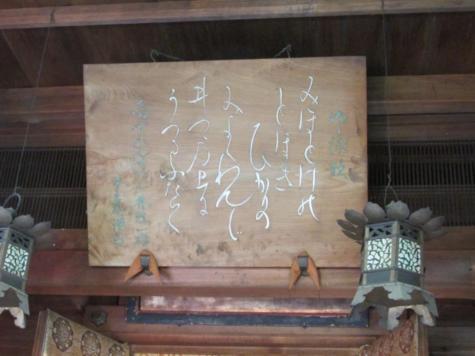

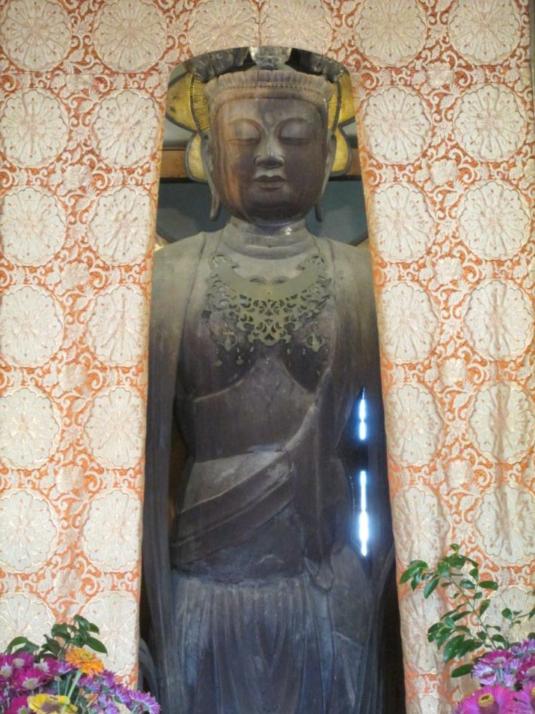

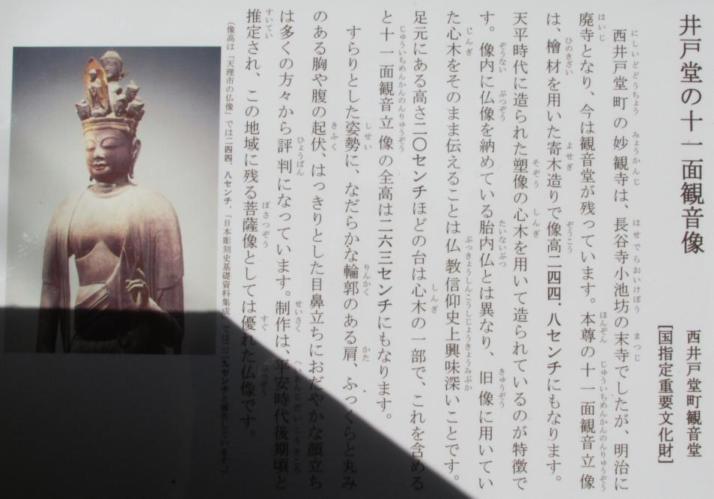

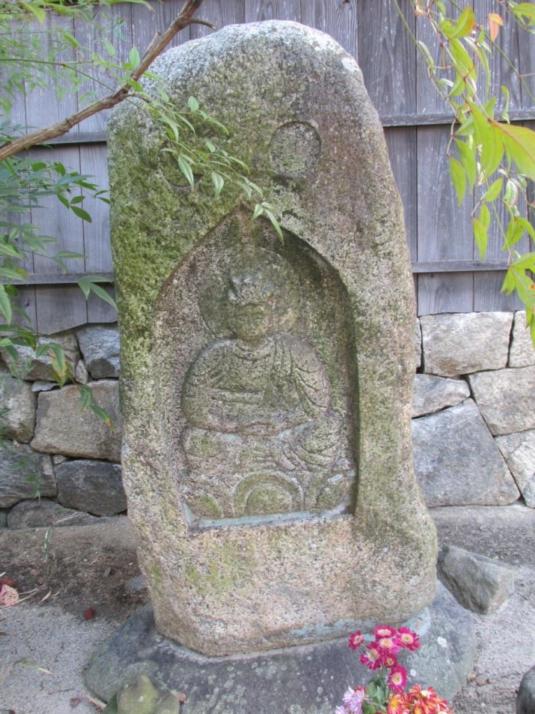

布留川から別れて、さらにこの景色、「中ツ道跡」を眺めつつ北上し西井戸堂町に入ります。  そして「山辺御縣坐神社(やまべのみあがたいますじんじゃ)」と今は廃寺となった「妙観寺」の「観音堂」を訪れました。「山辺御縣坐神社」の北側に「妙観寺」があります。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。   石鳥居の傍にある説明板  上掲案内板の右隣りに、万葉仮名で刻された歌碑が建てられています。 案内板の最初の「万葉遺跡」の説明に該当します。 飛鳥(とぶとり)の明日香の里を置きていなば 君が邊(あたり)は見えずかもあらむ 万葉集巻一、78 (資料1) この歌には次の詞書が付されています。 「和銅三年庚戌春二月、藤原宮より寧楽(ならの)宮に遷りましし時、御輿を長屋原に停(とど)め、古鄕(ふるさと)を廻望(かえりみ)て作りませる御歌」 この歌から、元明天皇が中ツ道を利用したということがわかるのです。 つまり、当時の長屋原は現在の天理市西井戸堂町、合場町付近の平野をさしたようです。このあたりはその一部だったのでしょう。この神社は当時中ツ道に面していたそうです。(資料2,3)  拝殿 説明板によれば、祭神は建麻利根命。 この神社は、江戸時代には白山大権現と称し、東および西井戸堂村の氏社となっていたようです。この近くに「アカタ」「ミクリ」の小字があることから、『延喜式』所載の式内社・山辺御縣神社に比定されたそうです。なお、別所にも山辺御縣坐神社があります。 (資料2,4)    唐破風屋根の鬼板と兎毛通のところに、内藤藤の紋章が付されています。これが神紋でしょうか。瑞鳥の透かし彫りもいい形です。社殿は西に面しています。   社殿前の狛犬はまだ比較的近い時代に奉納されたものの感じです。    境内の奥に進むと、つまり北側に「植福山妙観寺」の石標や「十一面観世音」碑が立っていて、  観音堂があります。 妙観寺は、かつては山辺御縣坐神社の別当寺(神宮寺)だったそうです。前回触れました藤原道長が井外堂(井戸堂)に泊まったと『御堂関白記』に記す場所に比定されているところです。明治の神仏分離で廃寺になりました。この観音堂の下には井戸があるとされています。(資料4) 明治に廃寺となったあと、集会所に本尊が秘かに祀られてきたのだとか。昭和11年(1936)に仏像が本格修理されるのを機会に、集会所があったこの地に現在の観音堂が建てられて、修理が完了したあと、ここに本尊として改めて安置されたそうです。(資料2)   観音堂の屋根の鯱と飾り瓦 観音堂の屋根の鯱と飾り瓦 木鼻はシンプルな形で作られています。    観音堂の中央の厨子に安置されているのは、本尊十一面観音菩薩立像です。 檜寄木造で、穏やかな顔相、平行な衣紋の形状などに平安時代後期の特徴がみられる仏像です。天衣や頭上仏は後補されている模様です。両手首以下は昭和11年の修理時に補足されたといいます。    入手資料ではこう説明されています。(資料2) 「本像は、いわゆる平安後期の菩薩像の表現であり、目鼻立ちの整った優しい、穏やかな表情はこの時代の特色を示しています。目鼻や口唇の彫り口は鋭さを残して、仏師の優れた技量がうかがわれます。なだらかな肩、胸・腹部の丸みのある肉取り、腰高の安定したプロポーションに特色があります。」     この仏像の興味深い点は、奈良時代のものと考えられる塑像の心木がこの十一面観音像の像内に納められていて、その心木と共木で円筒形の台と共彫りになっているのです。元像の霊験性が新像に継承されることを意図し、鞘仏(さやぼとけ)というめずらしい形での像の再興がなされているのです。そのため、通常の蓮華の台座ではなく円筒形の台座に立たれている仏像です。東大寺の日光・月光菩薩とほぼ同じ大きさで、高さは229cm。 REC講座という学外講座で拝観させていただいたおかげで、本尊の背面に回り込み、菩薩立像の台座の部分も拝見することができました。 廃寺となり、この観音堂は東・西井戸堂町の所蔵となっていて、地元の人々により篤く維持管理されています。講座の探訪先として拝見しましたので、地元関係者の方々がお堂を開き、対応してくださいました。ありがたいことでした。(普段はお堂が閉まっているのかも知れません。その点は事前にご確認されるといいのではないかと思います。)   本尊の左右には本尊に向かって左側に「難陀竜王立像」、右側に「雨宝童子立像」が安置されています。 十一面観音像を中心に三尊構成となっています。これは初瀬の長谷寺十一面観音の三尊形式の伝統を引くものだそうで、奈良盆地一円に流行している構成だそうです。(資料2) 難陀竜王は八大竜王のひとりで、春日明神としてもも信仰されているようです。また、雨宝童子は初瀬山を守護する八大童子のひとりであり、天照大神としても信仰されているといいます。(資料5)   雨宝童子の厨子の右側には、観音菩薩像が厨子に32躰安置されています。 境内を眺めてみると、いろいろなものが目にとまります。  一つは、「丁石」2つです。内山永久寺への丁石で寬文9年(1669)銘が入っているそうです。他所から移されたものだとか。(資料4)  その右側には、板碑の断片が祀られています。  観音堂の背後、北西側には宝篋印塔があり、  西側には庚申塔や地蔵尊などが祀られています。  境内の一隅で出会った石仏 このあと、山辺御縣坐神社の西側、合場遺跡に向かいます。 つづく 参照資料 1) 『新訓 万葉集 上巻』 佐佐木信綱編 岩波文庫 p61 2) 当日、観音堂拝観時にいただいたパンフレット「井戸堂十一面観音像」 3) 長屋原(ながやのはら):「山辺の道関連万葉歌」 4) 龍谷大学REC「関西史跡見学教室24 ~天理・中ツ道」 当日配布のレジュメ (龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成) 5) 寺宝(像) :「大和国 長谷寺」 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 山辺御県坐神社(井戸堂):「大和の神社」 山辺御県坐神社 :「戸原のページ」 八大竜王とは :「八大竜王豆知識」 八大竜王 :「コトバンク」 八大童子(国宝):「南海高野」 西国三十三所 草創1300年 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 奈良・天理 中ツ道跡を歩く -1 長柄環濠跡、中ツ道跡、天皇神社 へ 探訪 [再録] 奈良・天理 中ツ道跡を歩く -3 合場遺跡・八十三社神社・(廃)教恩寺 へ 探訪 [再録] 奈良・天理 中ツ道跡を歩く -4 岩室池古墳・雲井寺地蔵堂・前栽遺跡 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.12.25 12:18:27

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|