|

|

|

カテゴリ:探訪

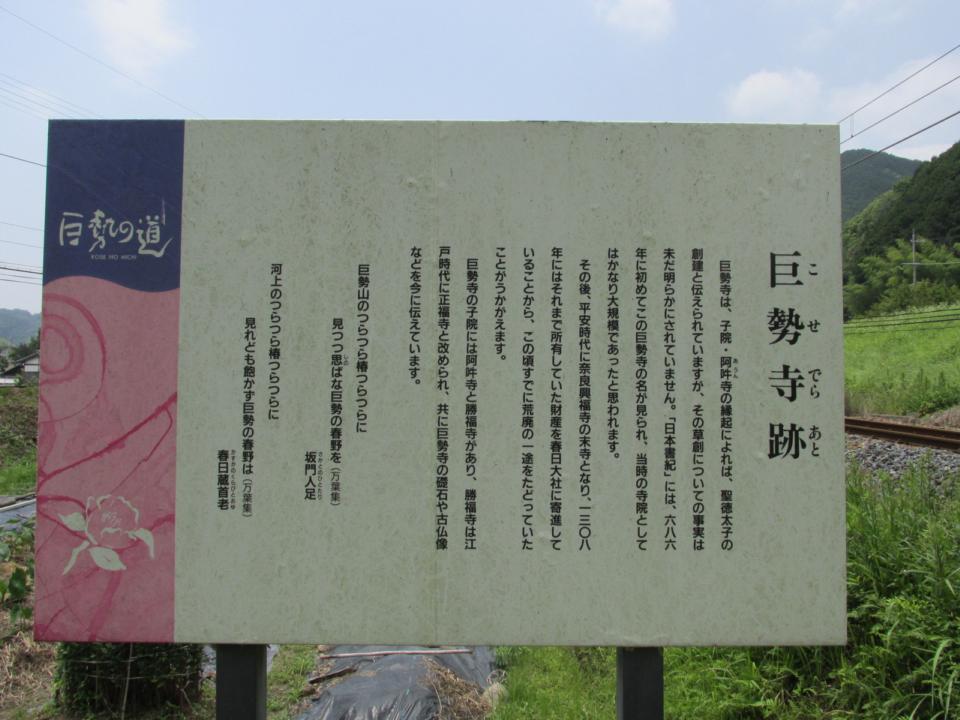

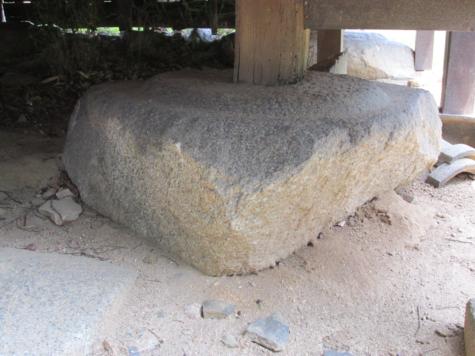

権現堂古墳から、再び北に進む道路(紀路)に戻ります。道路脇には道標「巨勢の道」が設置されていて、「巨勢寺跡」への方向を示しています。  この地図は、後ほど昼食休憩に利用させていただいた公民館で入手した地図です。 御所市観光協会が作成・提供されている「巨勢の道コース」地図です。この辺りをハイキングされるのにも便利かと思いますので、ご紹介しておきます。  これから目指す場所を部分拡大します。吉野口駅との位置関係がご理解いただけるでしょう。   近鉄吉野線が曽我川の上を高架で横断する傍の橋を渡ります。  高架の側面に立つ大きな標識が目印となります。   このコンクリート壁面の左側が入口になります。壁面の傍に「巨勢の道」の道標もあります。 少し坂道を上ると、緑地帯が広がっています。斜め前方にお堂が見えます。これが「大日堂」です。ここは御所市古瀬です。古瀬は巨勢に由来するのでしょうか・・・。 当日のレジュメに掲載の平面図を引用します。  追記した赤色の丸が上掲コンクリート壁面傍の入口で、  青色の丸が大日堂のあるところです。 青色の丸が大日堂のあるところです。 黄色の丸を追記したあたりに、「巨勢寺跡」の説明板が設置されています。  振り返ると、樹木の傍に「大日堂」が見えます。  こちらは平面図でいえば、中心伽藍配置図の南東角側から大日堂を眺めた景色です。お堂のある場所が、一段高くなっているのがおわかりになるでしょう。 この基壇状の高まりは比較的広い面積で残っているそうで、元の塔の基壇の周辺を土を盛り上げて広げていることが伺え、「塔の基壇は心礎を中心に、この盛土の中におさまっているものと思われる」(資料1)のです。上掲の平面図をご覧ください。  この一段高くなった場所に、「史蹟巨勢寺塔趾」碑が建てられています。  傍の木の根元に石仏が雑然と集められています。   立ち位置を変えて塔の心礎を撮ってみました。 大日堂からみれば南西側に少し離れた位置になります。巨勢寺の塔跡は昭和2年(1937)に国史跡に指定されています。古くからこの心礎が当初のままの位置に露呈していたそうです。   この景色は、巨勢寺趾地を北東側から撮ったものをパノラマ合成してみました。 大日堂の建つ巨勢寺塔跡の基壇状の場所の数m西側にJRの線路が南北に敷設されています。そのさらに西側、巨勢山の山裾に並行して道路が延びています。バイパス道路です。 1987年に、国道309号線が狭いことからバイパス道路建設の計画が持ち上がり、それに伴う発掘調査が実施されたそうです。 その結果、上掲平面図のように、講堂跡や回廊の範囲が確認され、法隆寺式の伽藍を呈していたことがわかりました。 「寺域の南側は、現在の古瀬の街並みや曽我川に沿って走る道・紀路と考えられる。西側は正福寺の端あたり、北側は巨勢山の山裾あたりまでとされている。東側は寺域の痕跡がなく難しいが、発掘調査の所見では伽藍の東回廊あたりまでと考えられている。」(資料1) とのことです。 地図(Mapion)はこちらをご覧ぐださい。  大日堂 大日堂屋根の鬼瓦   頭貫の上の蟇股は初めて見る意匠です。急流を遡る鯉をイメージしたものでしょうか。  向拝の木鼻はごくシンプルな線彫りのもの。  本堂の蟇股 本堂の蟇股  注目すべきは、この大日堂の礎石です。塔跡あるいは他の周辺から出土した古代の礎石が転用されているとのこと。4~5点が確認されています。 また、御所市史には、礎石の一部が阿吽寺や正福寺に移動されていることを記しているそうです。それ以外にも、個人宅の庭園の立石、すえ石、礎石、植込みの築石に用いられていることも知られているといいます。廃寺の礎石などが資源として様々に転用されていったということでしょう。(資料1)  基壇状の高まりの北側を大日堂の傍から眺めると、左側すぐ傍にJRの線路が見え、北西側に巨勢山の山裾の端が見えます。その先あたりが寺域の北端あたりになるのでしょう。 巨勢山の山裾で、発掘調査の結果、鋳造遺構と瓦窯跡が発掘されているそうです。 窯跡は、登窯1基と平窯1基の計2基が検出されています。 1987年以降の発掘調査の出土瓦をみると、白鳳期の瓦が一番多く出土していて、巨勢寺の創建期を示すものと考えられています。巨勢寺で焼成された瓦でないものもあるとか。平安時代の瓦が大量に出土していて、この時期に大修理が行われたものと推測できるそうでし。しかし、中世の瓦が出土していないことから、寺としての機能が縮小か止まっていたと思われるそうです。(資料1) 最後に、「巨勢寺跡」の説明板の記述と講座レジュメ他から、文献に見る巨勢寺をまとめておきたいと思います。(資料1,2,説明板) *巨勢寺創建に関わる文献は存在しない。 *巨勢寺の末裔の子院と考えられる阿吽寺には、聖徳太子の創建と伝えられるが、その信憑性は薄いと思われる。 *『日本書紀』の天武天皇朱鳥元年(686)8月の条に巨勢寺の名が初出する。8月1日、2日に僧、僧尼などを得度させ、観世音経200巻よ読ませ、9日は天皇の病気平癒を神々に祈るということが行われている。「23日、巨勢寺に200戸を賜った」という食封下賜の記載がある。病気平癒の祈願の一環なのだろう。巨勢寺が大規模だったことがうかがえる。 *平安時代の『頭陀親王入唐略記』に真如親王が貞観3年(861)に渡航にあたり、巨勢寺に20日ほど滞在したことが記されている。 *延久2年(1070)9月の『興福寺大和国雑役免坪付帳』には巨勢寺の田地が興福寺領になっている。つまり、平安時代末期には巨勢寺は興福寺の末寺になっていた。 *春日神社文書によれば、徳治3年(1308)7月、『僧英乘等寄進状』には、巨勢寺が荒廃してから何代かの別当が典田町(高取町)の水田二町半を私領として相伝していた。しかし、実専が臨終にあたって春日社に寄進するというのである。これから、この時期、巨勢寺は荒廃していたことが判る。 上記で正福寺に触れています。今回訪れてはいませんが、説明板には江戸時代に正福寺は勝福寺から改称されたと記されています。そして、勝福寺(正福寺)と阿吽寺が巨勢寺の子院だったということです。正福寺と阿吽寺に巨勢寺の礎石が移っているというのがなるほどと思います。 冒頭に「巨勢の道コース」の部分図をご紹介しました。吉野口駅の西側山麓に「玉椿山阿吽寺」が所在します。所在地は御所市古瀬小字福田。巨勢寺は「玉椿精舎」と称されたそうですので玉椿山という山号はここに由来するのでしょう。 阿吽寺は明治5年(1872)に廃寺となり、仏像・什器を正福寺に移したそうです。しかし、明治13年(1880)に小堂を再建して再興され、仏像などを戻して今に至るといいます。こちらも残念ながら今回は未訪です。 さて、巨勢についてです。『古事記』の人代篇其の一によれば、「オホヤマトネコヒコクニクルは、軽の境原の宮に坐して、天の下を治めたもうた」という一文から始まる段があります。オホヤマトネコヒコクニクルは第8代孝元天皇のこと。この大君の皇子は合計で5柱ですが、イカガシコメを妻として生まれたのが皇子のヒコフツオシノマコトです。 このヒコフツオシノマコトは、木の国造の祖ウヅヒコの妹のヤマシタカゲヒメを妻とし、生まれたのがタケウチノスクネ(建内宿禰)です。 そして、このタケウチのスクネには9人の子がいて、男7人、女2人だといいます。男の2人目が、コセノオカラノスクネです。このコセノオカラノスクネが、許勢の臣、雀部の臣、軽部の臣の祖だと言います。 さらに、男の8人目がカツラギノナガエノソツビコ(=仁徳天皇の后となったイハノヒメの父親)です。(資料3,4) この辺りを支配した豪族の巨勢氏は、許勢=巨勢と解すると、建内宿禰-許勢小柄宿禰-許勢の臣の系譜に相当するということでしょう。 レジュメでは、巨勢氏の系図(御所市史)を、 建内宿禰-巨勢尾小柄(男韓・男柄)-呼利-河上-男人/稲持 と記しています。 書には、許勢臣(欠名)、比良夫、巨勢徳比古、奈○麻呂、許勢臣猿、巨勢三杖大夫という名称が出てくると言います。(資料4) この辺りは、巨勢氏の勢力圏として発展し、紀の国と飛鳥を結ぶ重要な交通路だったという立地になるようです。 『万葉集』には、勿論、巨勢の地が歌に詠まれたものが収録されています。それが、説明板の末尾と、上掲のご紹介した地図にも記載されています。 巨勢山のつらつら椿つらつらに見つつ偲ばな巨勢の春野を 坂門人足 1-54 河上のつらつら椿つらつらに見れども飽かず巨勢の春野は 春日蔵首老 1-56 『万葉集』には椿を詠んだ歌はわずかに9首収録されています。大和地方に自生しているのはヤブツバキだそうです。数少ない中で、巨勢は椿の名所として知られていたのでしょう。9首の中に、大伴家持が「八峰(やつを)の椿」を詠み込んだ歌が2首(19-4152,20-4481、「つばき咲く八峯越え」と詠み込んだ詠み人知らずの歌1首(7-1262)と、場所がわかるのが3首含まれます。(資料5) 阿吽寺の境内の片隅には故犬養孝先生揮毫(きごう)の万葉歌碑があるそうです。 脇道に踏み入りました。一旦、このあたりで、次の探訪地に移りましょう。 つづく 参照資料 1) 「巨勢谷を中心に葛城の東縁辺を歩く」 龍谷大学REC講座 2018.6.9 (講座レジュメ 龍谷大学名誉教授 岡﨑晋明作成 ) 2) 『全現代語訳 日本書紀 下』 宇治谷孟訳 講談社学術文庫 p310 3) 『口語訳 古事記 [完全版]』 三浦佑之訳・注 文藝春秋 p151-152 4) 「葛城・巨勢地域の古墳と豪族」 REC講座資料 2018.6.2 (龍谷大学名誉教授 岡﨑晋明作成) 5) 『萬葉植物事典 普及版』 大貫茂著 馬場篤[植物監修] クレオ 補遺 巨勢山境谷10号墳発掘調査報告 :「全国遺跡報告総覧」 御所市観光ガイド 御所市観光協会 巨勢寺塔跡 阿吽寺 御所市古瀬の阿吽寺 :「奈良の宿大正楼」 ヤブツバキ :「庭木図鑑 植木ペディア」 ヤブツバキ :「岡山理科大学 植物生態研究室(波田研)」 ヤブツバキとその仲間 :「神戸市立森林植物園」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 奈良・御所市 巨勢谷/葛城の東縁辺を歩く -1 吉野口駅から権現堂古墳に へ 探訪 奈良・御所市 巨勢谷/葛城の東縁辺を歩く -3 新宮山古墳・安楽寺塔婆・御霊神社・安楽寺 へ 探訪 奈良・御所市 巨勢谷/葛城の東縁辺を歩く -4 條ウル神古墳・日本武尊白鳥陵 へ 探訪 奈良・御所市 巨勢谷/葛城の東縁辺を歩く -5 掖上鑵子塚古墳・市尾墓山古墳 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.07.13 20:50:08

コメント(0) | コメントを書く |