|

|

|

カテゴリ:観照

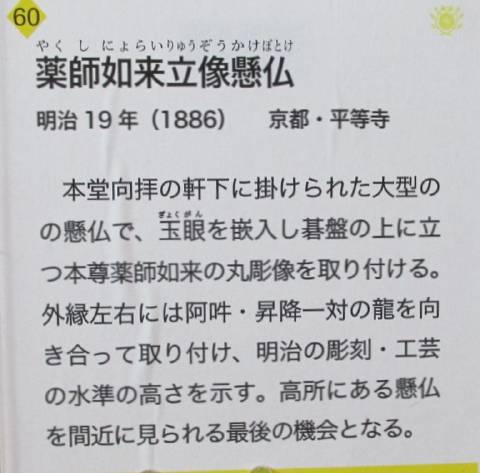

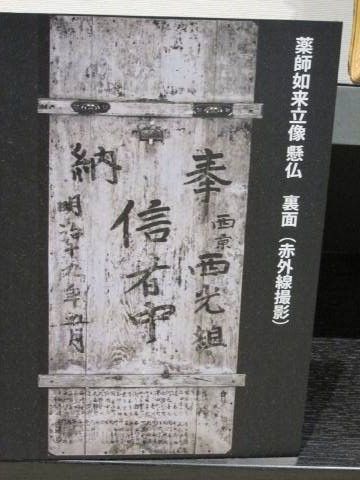

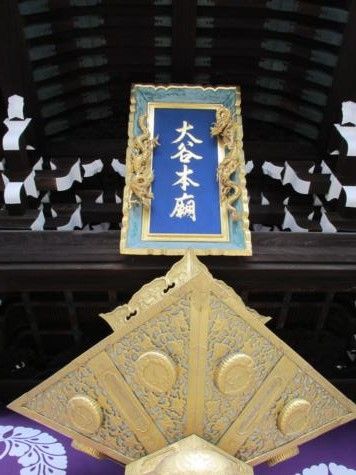

先日、龍谷ミュージアムで開催された「因幡堂平等寺」展のご紹介をしました。 その時、写真撮影OKだったのが、受付カウンターのあるフロアーに展示されていたこの懸仏(かけぼとけ)です。  その傍に設置されていたのがこの説明パネルです。 明治19年(1886)に製作奉納されたものですので、相対的には新しいものになりますが、普段は間近に拝見できるものではありません。  因幡堂を訪れますと、本堂の正面の向拝の軒下、鰐口が掛けられた位置の真上にかけてあります。これは2015年11月初旬に特別公開があった時に撮った写真です。 因幡堂を訪れますと、本堂の正面の向拝の軒下、鰐口が掛けられた位置の真上にかけてあります。これは2015年11月初旬に特別公開があった時に撮った写真です。 ズームアップして撮りました。 ズームアップして撮りました。長年懸けてありますので、埃等が表面に付着しています。今回修復が施されて奉納当時の姿、輝きを取り戻したのです。間近に拝見できる機会はないでしょうね。たぶん、今はもう上掲の元の場所に戻されていることでしょう。金網がかけてあるので、細部は見づらいです。 それでは、この薬師如来立像懸仏の細見を始めましょう。  まず、フォーカスすべきは中央に位置し、丸彫りされた薬師如来立像でしょう。 この懸仏は、木製、漆箔、金銅装です。 図録で平等寺本尊の因幡薬師とこの丸彫りの薬師如来立像とを対比的に観察しますと、相違点があります。衲衣の衣文形式が異なります。本尊は、衣文が腹部下方からY字形を描き、ほぼ左右相称の襞が浅く彫刻されています。この懸仏は、龍谷ミュージアム藏の善光寺式阿弥陀如来像の衣文形式で襞の数を減らしたような意匠です。 この懸仏が因幡薬師を連想させるのは、台座が碁盤の形で左手に薬壺を持つ姿からです。平等寺の薬師如来は、因幡国に光背と台座(蓮華座)を残して、洛中の橘行平の邸に飛来されたのが創建の由緒とされています。飛来された後、碁盤を台座代わりにされたということを表しています。右手は本尊と同様に施無畏印の印相です。  薬師如来の頭上には、半円形の天蓋が吊されています。 薬師如来の頭上には、半円形の天蓋が吊されています。  天蓋は、仏殿の仏像の上にかけつるすものです。もとは暑いインドで貴人にかざして歩いたいわば日除け傘に由来するようです。 天蓋には荘厳さを表すために様々な装飾が取り付けられています。 興味深いのは、正面に華鬘(けまん)が取り付けてあることです。華鬘は仏堂を荘厳する道具として、内陣の長押や欄間などにかけられています。ここに吊されている華鬘は、結びと宝相華文で飾られているようです。   額部分の上部と下部には、菊花文がレリーフされ、額縁部分は雲形文が浮彫りにされているように見えます。 一方、天蓋の上には、額縁の内側に、雲形の上に日と月を彫刻したものが飾られ、天蓋上部には草花文が丸彫りされています。   もう一つ、この懸仏の注目点は額縁上に丸彫りされている一対の龍像です。   向かって右側に、阿形の昇り龍が丸彫りされています。   アングルを変えて見ると、阿形が良く分かるとともに、龍の感じも変化します。   左側は吽形の降り龍像です。90度右回展させてみると、龍頭部が良くわかります。 降り龍は、珠を前脚の爪で掴んでいます。   双龍の各体部の鱗も緻密に彫刻されています。  この懸仏の傍に、もう1枚パネルが展示されています。裏面の墨書銘の赤外線撮影写真です。 これから、碁盤の台座下に記された西光組が、西京・桂の講中であり、因幡堂本堂の再興落慶に合わせてこの懸仏が奉納されたものであることが知られるのです。 この明治期の作品から当時の彫刻工芸の水準の高さを楽しめ、見応えがありました。 序でに、この双龍(昇り龍・降り龍)を見て、過去の探訪記憶からいくつかの連想が生じました。  まず、東山区五条坂にある「大谷本廟」(西本願寺)の扁額です。   ここに、一対の龍を眺めることができます。  2つめは、祇園祭の山の一つ、蟷螂山です。   この御所車にも、昇り龍と降り龍が装飾に取り入れられています。 飾りというよりも、龍神のパワーで護身する、魔除けという気持ちなのでしょうね。 3つめも、祇園祭の山に関係します。   (2014.7.17撮影) (2017.7.15撮影)   「芦刈山」のご神体(人形)の衣裳の帯です。 (2017.7.15撮影) ここにも、昇り龍と降り龍が刺繍されています。 最後に、祇園祭の山鉾の中でも私の好みの一つである船鉾です。  (2013.7.17撮影) (2013.7.17撮影)この船鉾には変異した龍のバージョンを見ることができます。これに惹かれています。   舵(かじ)に昇る飛龍と降る飛龍が螺鈿細工で表現されています。見る位置や光の反射具合で微妙に妖しげな輝きを見せるところも素敵です。 祇園祭の山鉾のタペストリーや飾り金具などには様々な龍の姿が見られます。他にも昇り龍と降り龍が対として表現されているものがあるかもしれません。 昇降一対龍からの連想によるご紹介をこれで終わります。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 図録『因幡堂平等寺』 龍谷大学龍谷ミュージアム編集 『図説 歴史散歩事典』 監修井上光貞 山川出版社 補遺 因幡堂薬師縁起絵巻 東京国立博物館 :「e國寶」 天蓋 :ウィキペディア 宝相華文 :「唐草図鑑」 総角結び :「結 YUU」 紐の結び方教室 :「MACHIDA」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 諸物細見 一覧表 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2019.06.14 16:54:42

コメント(0) | コメントを書く

[観照] カテゴリの最新記事

|