|

|

|

カテゴリ:探訪

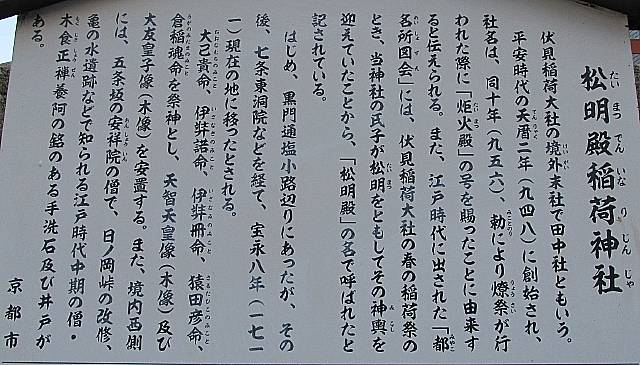

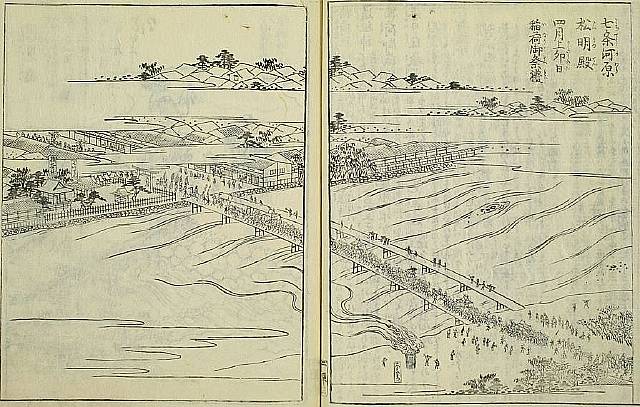

前回、法住寺境内を一部ご紹介しました。京都国立博物館からの帰り、京都駅に所用があり、ひさしぶりに七条通を西行しました。七条大橋の西詰にこの「松明殿(たいまつでん)稲荷神社」が位置します。   久しぶりにこの神社の鳥居をくぐり、境内を再見しました。 久しぶりにこの神社の鳥居をくぐり、境内を再見しました。なぜか? 東側のエリアがすっかり様変わりしていて、境内に開放感が溢れていたのです。以前の記憶では、鴨川を境内からこんな感じで眺められなかったと思います。  鳥居を入ると、すぐ右側にお地蔵さまの小祠があります。明治の神仏分離令はここまでは及ばなかったのでしょうか。それともその後に改めて建立された小祠でしょうか。その辺りの経緯はわかりませんが。違和感はありません。   小祠の格子戸に近づくと、お地蔵様が安置されています。 お顔は白化粧で微笑み顔です。今年の地蔵盆で描き直されたお顔でしょうか。 ほほえましい。   小祠の左に接した手水舎です。円形堀りの井戸と推測できる「石井戸」と「手洗水」と刻された手水鉢があります。 左に立つ駒札には、「宝暦二年夏 木食正禅養阿上人寄贈 手洗 石井戸」と記されています。この井戸は木食養阿寄進の井戸で、年月も刻まれているとか。 駒札の下部には、新聞記事が貼付されています。(資料1) この記事の要点をご紹介します。 *「木食上人供養碑」が平安高校正門上るに所在すること。 *木食上人とは米穀を断ち、木の実を食べて修行し苦行を修めた僧のこと。 *木食正禅養阿上人のプロフィール 江戸中期に活躍。丹波保津村の武士の家に生まれる。21歳で仏門に入り泉涌寺で修行。 高野山で木食行、諸国行脚、京都七条大宮に「梅香庵」を構えた念仏聖。無縁墓地巡り。 *日の岡や渋谷峠(山科区)の急坂を開平し、人馬・牛車の往来を助け、また井戸を掘る。 民衆のための社会事業に生涯を尽くした念仏聖。      伏見稲荷大社の境外末社で、田中社ともいうそうです。平安時代の天暦2年(948)に創始されたと伝えられています。もとは下京の古御旅町(黒門通塩小路下ル)付近にあり、のちに醒ヶ井通塩小路下ル松明町、さらに七条東洞院を経て宝永8年(1711)現在地、下京区稲荷町に移転したと言います。 社名の「松明殿」は、天暦10年(956)勅により燎祭(りょうさい)が行われた際に「炬火(たいまつ)殿」の号を賜ったことに由来すると伝えられています。(資料2)  これは江戸時代の『都名所図会』の挿絵。七条大橋を南東側から描いた図です。(資料3) 七条大橋の西南端、この図の左上に社が描かれています。右上には、「松明殿」と記されています。本文では「炬火殿」という見だしで説明され、「稲荷の祭礼の日、神輿臨幸の時、七条河原に於いて松明を照らし神輿を迎ふるなり。この社の旧例にして、故に名とす」とあります。(資料2) 祭神は倉稲魂命(うがのみたまのみこと)です。大己貴命(おおなむちのみこと)、伊弉諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冉命(いざなぎのみこと)、猿田彦命も祀られています。(駒札より) 横道に逸れます。  この挿絵は上掲同様『都名所図会』に載るもので、「日岡峠」の図です。(資料3) 上掲の駒札の最後に、「亀の水遺跡」という語句が出て来ます。これを調べてみて、この挿絵と「日岡峠」に行き着きました。 赤丸を追記したところに「木食寺」と記されています。「亀の水」というのはここをさすそうです。「梅香庵跡」だとか。 『都名所図会』には、「峠の梅香庵は地蔵尊を安置す。木食上人住して坂路を造り、牛馬の労を助く。量散水は石刻の亀の口より漲(みなぎ)る。炎暑の節、旅人の喝を止どむといふ。」と記されています。(資料2) 亀の水は、「木食正禅(養阿 1687年~1763年)が、峠道の管理と旅人の休息所として設けたとある。旅人ののどを潤すために設けられたこの石刻の亀の口からは、現在も清水が出ている。敷地内には湯茶接待用石のカマドが置かれ、側面には銘文が刻まれている」そうです。その銘文とは、「南無阿弥陀佛 此の攝待量救水を もって貴賤の往来に そなへまた牛馬等も 喉口を潤し往来 無障ため通行有 之やうに相企つ是 梅香院守真省方 尼公の志願につき 猶又永代退転無之 様に量救水に加 修覆奉供養者也 木食養阿 宝暦二壬申年(1752年) 十一月二十九日」です。(資料4) 上掲の新聞記事との関連を考えると、木食正禅養阿は、いずれかの時期に七条大宮から日岡峠に居を移したということなのでしょうね。 もう一つ。駒札には木食正禅養阿は「五条坂の安祥院の僧」とあります。これも調べてみますと、五条坂の途中に安祥院があり、木食正禅養阿がこの寺を中興したということのようです。ここは現在、浄土宗鎮西派のお寺です。(資料5) 脇道に逸れました。もとに戻ります。   瑞垣傍から眺めた本殿 瑞垣傍から眺めた本殿 小さな境内地ですが、ここにも境内社が。右側の石柱形の燈籠に「天満宮」と刻されています。  一遇に、「松明殿稲荷神社社務」と判読できそうな石標が立っています。 かつては、境内はもっと広くて、社務所の建物もあったのかなと想像しました。 神社は七条通に面して鳥居の両側に石柵が設置されています。 最後に、目に止まったことに触れておきましょう。  この柵の石柱には寄進者の名前等が刻まれています。ここにこのあたりの歴史の軌跡が刻まれていることがわかります。「七条新地」という言葉が刻まれています。 江戸時代後期、七条には遊郭が存在したことを示しています。当時は繁栄していたそうです。たしか東海道中膝栗毛の弥次さん・喜多さんの京都見物にも登場してきたと記憶します。七条新地は、第二次世界大戦後になり、1958年以降2011年まで「五条楽園」という名称で花街として存続していました。(資料6)   これらの石柱には、「朝市一同」「夜市一同」という語句が刻まれています。 これも江戸時代のことと思いますが、朝市・夜市が開かれていて、そういう市は世話人のもとにまとまって市の運営が行われていたのでしょう。この石標には「世話方」という文字も刻まれています。寄進のためだけの世話方ではないだろう・・・・と思います。 神社の景色が変化していましたので、ちょっと立ち寄り拝見し直した探訪のまとめです。 これで終わります。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 1) 「民衆救済につとめた高僧」市民しんぶん 下京版 第51号 平成12年3月15日 2) 『都名所図会 上巻』 竹村俊則校註 角川文庫 3) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画:「古典籍データベース」 4) やましなを歩く東海道1 日岡峠 :「山科区」 5) 安祥院(日限地蔵)(京都市東山区) :「京都風光」 6) 七条新地 :ウィキペディア 補遺 木食養阿 :ウィキペディア 木食養阿 :「京都通百科事典」 木食正禅上人と阿弥陀如来露仏 - 境内霊譚奇談集Ⅸ 七条大橋 :ウィキペディア 七条大橋の国の登録有形文化財登録記念式典の開催について :「京都市情報館」 七条大橋 :「土木学会 推奨土木遺産」 安祥院 京のスポット :「KYOTO design」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.01 21:46:26

コメント(0) | コメントを書く |