|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

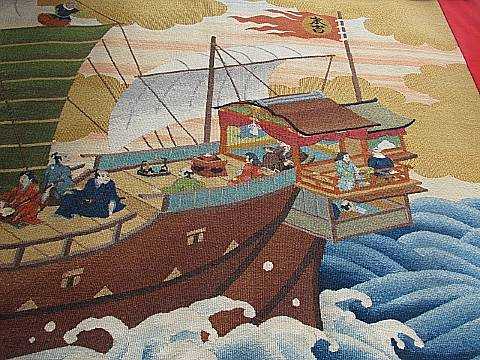

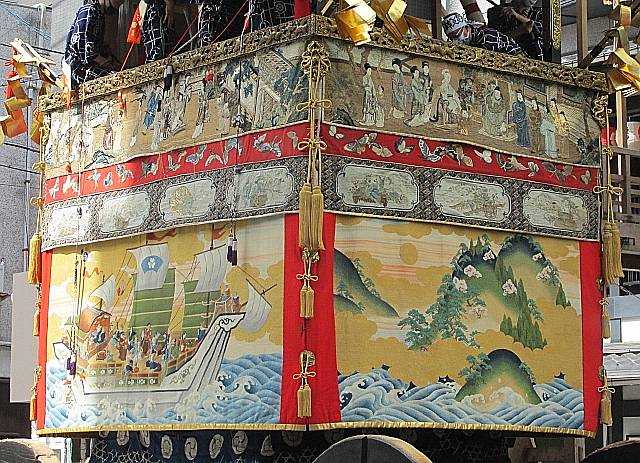

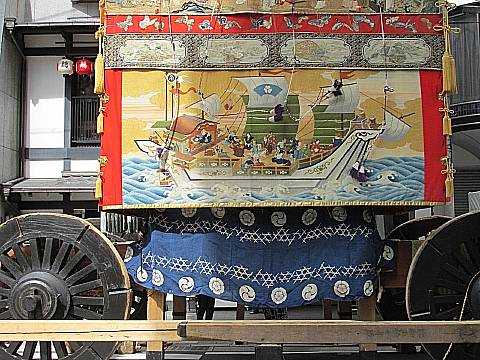

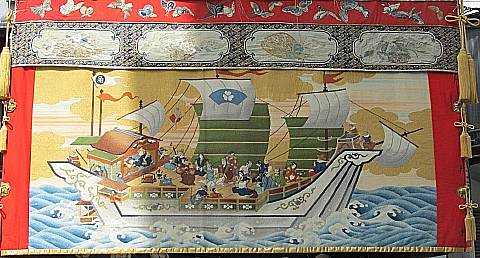

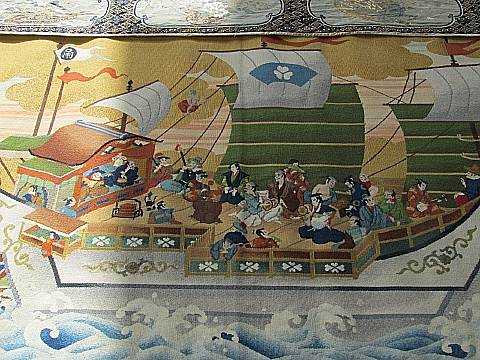

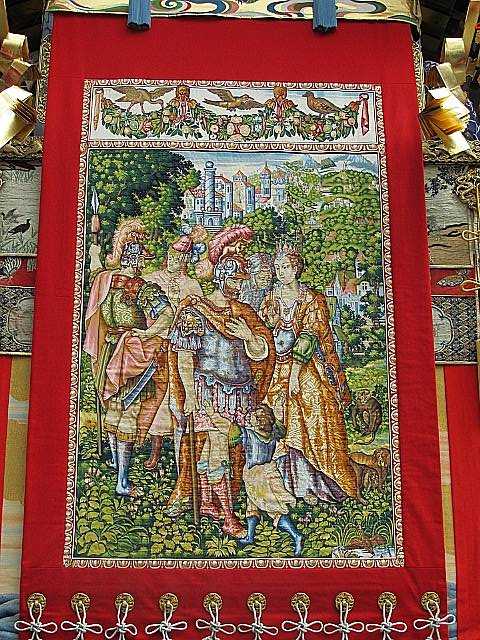

四条通に戻り、室町通を南に入ります。 四条通に戻り、室町通を南に入ります。池坊短大の学舎の近く、室町通の西側に「鶏鉾」が建っています。   鉾頭は見づらいですが、三角形の中に円形が入っている形です。 これは「鶏卵が諌鼓(かんこ)の中にある」ことを表しているそうです。 諌鼓は訴訟用の太鼓のこと。これは中国古代、堯の時代の「諌鼓」の故事に由来します。 たしか孔子は堯舜の時代の政治を理想と考えていたと学んだ記憶があります。堯の時代は天下がよく治まっていて太平の世が続き、訴訟用の太鼓が鳴ることがなかった。つまり、朝廷の門外に設置されていて、君主に諌言しようとする者が打ち鳴らすための太鼓が使われることなく苔蒸し、その中に鶏が宿ったというのです。鶏鉾の名前はこの故事がその象徴となっているようですが、定かではないとのこと。(資料1,2) 「諌鼓、苔蒸し鳥驚かず」という成句が辞書の「諌鼓」の項に載っています。(『日本語大辞典』講談社) 真木の中程の天王座には、透明のシートで覆われた人形が載っています。航海の神、住吉明神が祀られています。(資料1)  屋根には放下鉾と同様に獅子口が載っています。経の巻の正面が三つ巴紋であることは同じです。しかし、綾筋の下および足元の意匠は異なります。どう違うかを対比してみてください。 破風の合掌部、拝に八坂神社の神紋が備えてあるのは同じです。その下の懸魚はこちらも三ツ花懸魚系の意匠と思いますが、シンプル化されたものです。  破風の三角形の部分には、中央の大瓶束を挟んで、鶏と草花などが彫刻されています。  こちらは、後方の同じ箇所を撮ったものです。鶏や草花の姿はそれぞれ異なります。 正面の天水引は「瑞雲、日輪と麒麟図」綴織です。四条派画家、下河辺玉鉉の下絵による文政8年の作。天水引に向かって右下に玉鉉の名と落款が見えます。      下水引は、四条派の祖、松村呉春下絵による金地綴錦「唐宮廷楼閣人物図」です。綴による精密に描写された作品。(資料3) 二番水引は「緋羅紗地蝶文様刺繍」(「春秋蝶図」)。松村呉春の弟の松村景文の下絵です。50匹余の蝶が描かれているとか。私はカウントしていませんが・・・・・。 三番水引は「紫紺地四季草花図綴織」(「生花図」)です。円山応挙の下絵と伝わるそうです。(資料3,4)  航海の神・住吉明神が守護神であることにちなみ、近年新調された「蓬莱山」と称する前懸です。 青海波に新感覚が取り入れられ、たなびく金雲のかなたに山々が聳えていますが、厳しさはなく柔らかさ和みを感じます。金色の太陽も輝いています。   正面に対し左側の胴懸の全体像を正面から撮るのは難しい。斜めから見ますと胴懸が少し波打っています。    胴懸は、「御朱印住吉船図」です。 帆一杯に風を受け白波を蹴りたてて疾走する貿易船が描かれています。 中央の緑色の大きな帆の左側には甲板に人の南蛮人が座っています。帽子を被っています。   室町通の東側歩道に渡ります。右側の胴懸もまた船が描かれています。   胴懸の下には、鉾の躯体部分を覆う裾幕が風に揺れています。 残念ながら縄がらみの仕上げが見えません。   舳先側、右端に帽子を被った南蛮人が居ます。   一方、艫(とも、船尾)の建屋の中にも南蛮人が描かれています。 船尾左端に南蛮人がもう一人描かれています。よく見ると、黒丸に「角」の文字が白抜きになった旗が風にたなびいています。角と言えば、南蛮貿易を手掛けていた角倉家です。つまり、「御朱印角倉船図」です。 こちらは、清水寺の重要文化財の絵馬「朱印船」を綴錦にして、1980(昭和55)年に新調されたものです。(資料3) この2枚の御朱印船は、鉾の進行方向に突き進んでいる図柄になっています。 余談です。朱印船貿易は、海外に出向く船に政府が許可の朱印状を与える制度です。室町時代に始まり、豊臣秀吉が1592年に朱印船制度を整備し、徳川家康がそれを継承しました。 足利尊氏が後醍醐天皇の冥福を祈るための天龍寺造営を目的に、数回派遣した「天龍寺船」が有名です。江戸幕府は、鎖国政策を取るまでの期間、海外渡航許可の朱印状を与えました。「朱印状は1604(慶長9)年から1635(寛永12)年までに350通余りが発行された。朱印船を出して貿易利益をあげた者は105名の名前が分かっており」(資料5)とのことです。 大名以外に商人としては、長崎の末次平蔵、摂津の末吉孫左衛門、京都の角倉了以や茶屋四郎次郎、堺の納屋助左衛門、松坂の角屋七郎兵衛などが名を連ねています。(資料5) そこで、上掲の「御朱印住吉船図」についての補足です。船尾をもう一度ご覧ください。「末」と記された旗が翻っています。摂津の末吉孫左衛門と考えられます。摂津といえば住吉大社、航海の守護神です。こちらも京都・清水寺に奉納された絵馬が下絵になっています。調べていて、ツイッターの記事に出会いました。(資料6)    鉾の後側(南面)に回り込むと、「縄がらみ」の仕上がりの一部を見ることができます。  鉾の後側の右車輪です。 鉾の後側の右車輪です。木製のストッパーが前後にかませてあります。 画像を眺め直して改めて気づいたのは、車輪が板の上に乗せられてストッパーがかませてあることです。改めて今までにご紹介した鉾の車輪の写真を再確認してみました。 これもまた鉾により様々なやり方のようです。ちょっとしたことがおもしろい気づきにつながります。  見上げると見送が掛けてあります。邪魔なものなしに全体を眺められるのはいいですね。 通常の宵山でも、巡行中でも、こんな形で鉾全体を眺めることはできません。  1枚のタペストリーが16世紀頃ベルギーで製作され、江戸時代初期に輸入されたことから一つの物語が始まります。日本に輸入された後、いずれかの時点でそのタペストリーが分割されました。その一部がこれです。鶏鉾の見送として使われました。他の部分は、霰天神山と滋賀県の長浜曳山祭・鳳凰に分割され所有されることになったのです。そして同様の役割で使われています。 このタペストリー(綴織)は、叙事詩「イーリアス」の「トロイア戦争」の一場面と考えられてきました。見送のこの場面は、近年の調査によるとトロイの皇子へクトールが妻子に別れをつげる図であるということがわかったと言います。現在のこの見送は2003年に復元新調されたものとか。オリジナルは現在国の重要文化財に指定されています。(資料1,7)  さて、それでは鶏鉾を後にして、室町通を南下してみることにしましょう。 南を眺めると、白楽天山が建てられていそうに見えました。 つづく 参照資料 1) 祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ 2) 山鉾の魅力細見・山鉾由来記 :「京都市下京区」 3) 山鉾の魅力細見 -鶏鉾- :「京都市下京区」 4) 祇園祭-鶏鉾の名宝- :「京都文化博物館」 5)『詳説 日本史研究』 五味文彦・高埜利彦・鳥海靖 編 山川出版社 p179,p244 6) タイ展に行きタイ! 7)伝統脈々魅惑の懸装品 補遺 朱印船 :ウィキペディア 清水寺 渡海船額(絵馬) :「京都観光Navi」 「船絵馬」の世界 :「探検コム」 第一章 船絵馬の成立と展開 船絵馬入門 :「日本財団 図書館」 鳳凰山(祝町組) :「曳山博物館」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -1 御旅所と長刀鉾 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -2 函谷鉾と月鉾 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -3 放下鉾 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -5 白楽天山 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -6 山鉾さがしの道すがら へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -7 蟷螂山 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -8 山鉾さがしの道すがら2 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -9 ふたたび長刀鉾 へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・前祭 山鉾巡行 -2 10番・太子山から16番・蟷螂山まで 鶏鉾の巡行風景が中に入っています。 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -6 鶏鉾の鉾建て 点描:なわがらみの美 観照 祇園祭 Y2018 前祭 -1 鉾建てを経て 鉾の姿(長刀鉾・函谷鉾・鶏鉾) 観照 祇園祭 Y2018 前祭 -5 放下鉾・霰天神山・山伏山・四条傘鉾 タペストリーの分割にからむ、霰天神山を少しご紹介しています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|