|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

白楽天山を後にして、山鉾さがしに入ります。

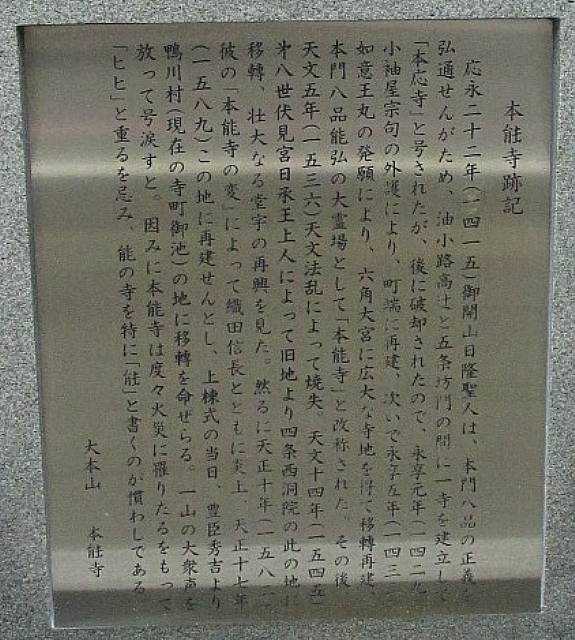

山鉾が一部建てられることになったという報道だけでこの日(7/17)出かけてきましたので、山鉾町エリアをウォーキングすることになりました。 実は、後で「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)のホームページを見ると、「山鉾建て予定図」が公開されていました。山鉾を巡る効率としては少しマイナスになりました。しかし、逆に巡行が中止となり人通りの少ない山鉾町エリアそのものを歩くことで、地域探訪という副産物を得ることができました。 今回は山鉾さがしの道すがらに出会えたタウンウォチング・ポイントのご紹介です。 いわば、閑話休題というところです。 白楽天山から東西の高辻通まで下り、右折して一筋西へ。新町通との辻で北を眺めても、道路が見えるだけです。新町通を北に上がって、東西の仏光寺通との辻に佇みます。 ここに立てば、本来なら新町通の北方向に船鉾、南方向に岩戸山が見えるはずなのですが・・・・。 仏光寺通に左折して、管大臣神社の北の石鳥居を眺めつつ通りすぎます。北の四條通までの西洞院通は南北方向に山鉾はもともとないので、更に一筋西まで進みます。 油小路通に到る手前が木賊山の場所なのですが、ここも道路を通り過ぎるだけに。 仏光寺通と油小路通の辻に立てば、油小路通の南方向に太子山、北方向に油天神山が見えるはずなのですが、今年はここも道路が見えるだけ。 右折して油小路通を北に上がります。  油小路通と綾小路通との辻の南東側に、小規模な「火尊天満宮」があります。 所在地でいえば、中京区油小路通綾小路下ル風早町です。 風早町の名は、かつてこの辺りに藤原北家閑院流風早家の邸宅があったことに由来するとか。(資料1)  祇園祭なので幕が張られています。 祇園祭なので幕が張られています。  祭神は菅原道真と彦火火出見尊(山幸彦)です。 ここに祀られている御神体である菅原道真の木像が本来なら巡行当日は油天神山に遷されて巡行することに。 もともと、この辺りに彦火火出見尊を祭神とする愛宕神社があり、「火伏せの社」として信仰されていたそうです。そこに風早家の邸内に祀られていた菅原道真の木像が合祀され「火尊天満宮」と称されるようになったとか。(資料1,2)  神前には、中央の高坏に扇型に象った昆布や姿通りのスルメなど、その左右の高坏にはちまきが盛られ、御供えがしてあります。 油小路通を北上します。四条通を横断しさらに進みます。  情緒のある京町家が西側に見えてきました。軒屋根の上には虫籠窓が見えます。  左端の柱に住所表示板が取り付けてあります。「中京区錦小路通油小路下ル」までは判読できます。地図で確認しますと、藤本町です。  駒札が設置されていて「野口家住宅」と表記されています。 少し大きくしても読みづらいので、案内文を転記します。 「野口家は、代々呉服商を営んでいた旧家である。 現在の主屋は、元治元年(1864)の大火後に再建されたもので、店舗棟と奥の居住棟を玄関棟で接続した表屋造りの形式となっている。 主屋の表構えは、店舗棟の北側に高塀を接続させた構成である。内部では特に座敷が注目される。野口家文書によると、座敷はもと伏見の小堀屋敷にあったとされるものを、明治4年(1871)に伏見の豪商松屋彦兵衛から購入、移建したもので、12畳半の主室と次の間から成る。主室は1間半の床の間と1間の違棚をそなえ、端正ななかにしゃれた数寄屋風書院の構えをもち、長押の釘隠し金物や天袋の引手金具の意匠に、小堀遠州との関わりの深さを思わせる。 この住宅は、京町家の典型例の一つとして貴重であり、昭和58年6月1日、京都市指定有形文化財に指定された。 京都市」    屋根や塀の上端に盗難除けの防御柵が木製なのが家屋と調和しています。 金属棒が並んでいたら、やはり情緒がトーンダウンすることになりそう・・・・。 綾小路通を横切ってもう少し北に上がってみることにしました。  通りの東側には以前に眺めた景色を久々に見ました。  「本能校跡」のモニュメントです。 「本能校跡」のモニュメントです。   その北側にもう一つのモニュメントがあります。 「本能寺跡」です。「のう」の漢字は文字変換できません。本来の文字と見比べてみてください。 このあたりが、かつて織田信長が1582(天正10)年「本能寺の変」により命を絶った「本能寺」があった場所です。 日隆聖人による創建当初は油小路高辻にあり「本応寺」と号しました。1433(永享5)年に四条坊門大宮に移り本能寺と改められます。天文・法華の乱で寺を焼失後、1545(天文14)年この地に再建されました。(資料3,4)  「本能寺の変」時点での本能寺は、六角通と錦小路通を南北の境とし、東は西洞院通、西は油小路通を境として囲まれた二町四方(東西約140m、南北約270m)の広さだったそうです。「四囲を堀で囲み、土居を築き、出入口には木戸を設け、仏殿・客殿・厩舍などが建ち並び、さながら小城郭のようであった」(資料4)と言います。 その本能寺が再び焼亡しました。   通りの西側には昔ながらの京町家が残っています。 赤い暖簾には「翔縁居」と白抜きの名称が入っています。 調べてみますと現在、民宿として営業されています。(資料5)  軒屋根には、魔除けの鍾馗像が置かれています。 軒屋根には、魔除けの鍾馗像が置かれています。 モニュメントをもう一度眺めてから、蛸薬師通に右折します。  東に進むと、小川通との辻です。その南西角にもう一つの石標があります。 「此附近 本能寺址」です。   右は蛸薬師通小川の辻に立ち南西角を眺めた景色。左は小川通の南方向。 余談です。現在の本能寺は、その再建中に豊臣秀吉の命により1587(天正15)年に現在地に移転することになったとか。そして1592(天正10)年に完成します。(資料4,6,7) 川原町御池の交差点の南西側、京都市役所から御池通を挟み南側で、川原町通と寺町通の間が寺域になっています。 秀吉により再建された建物は天明大火(1788年)で焼失し、またもや再建されますが、幕末の1864(元治元)年に蛤御門の変にて焼失します。現在の本堂は1928(昭和3)年の造営と言います。(資料4,7) 場所も建物もすべて変わり、「本能寺の変」の「本能寺」は現地に佇み、想像するしかなさそうです。 西洞院通との交差点に出ると、南方向に山が建っています。「蟷螂山」です。 つづく 参照資料 1) 火尊天満宮 :「廻遊日記~京の神祠~」 2) 火尊天満宮 :「菅公巡拝記」 3) いしぶみデータベース 地域別一覧 中京区 :「フィールド・ミュージアム京都」 4) 『京都史跡事典 コンパクト版』 石田孝喜著 新人物往来社 p234 5) 翔縁居 様 :「京都ののれん」 6) 『昭和京都名所圖會 洛中』 武村俊則著 駸々堂 p261 7) 本能寺について :「本能寺」 補遺 羽林家(風早) :「公卿類別譜」 風早家 :ウィキペディア 火尊《かそん》天満宮 :「山陰亭」 京都市指定・登録文化財-建造物(中京区) :「京都市情報館」 野口家住宅花洛庵 :「いつか・住もう・京都・2」 花洛庵野口家住宅 :「菊約の京都ブログ」 対談 この人と話そう.... 八代目 野口晴代さん :「や和らぎ たかす」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -1 御旅所と長刀鉾 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -2 函谷鉾と月鉾 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -3 放下鉾 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -4 鶏鉾 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -5 白楽天山 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -7 蟷螂山 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -8 山鉾さがしの道すがら2 へ 探訪&観照 京都・祇園祭前祭 Y2021 2年ぶりの山鉾 -9 ふたたび長刀鉾 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.07.28 09:19:59

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|