|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

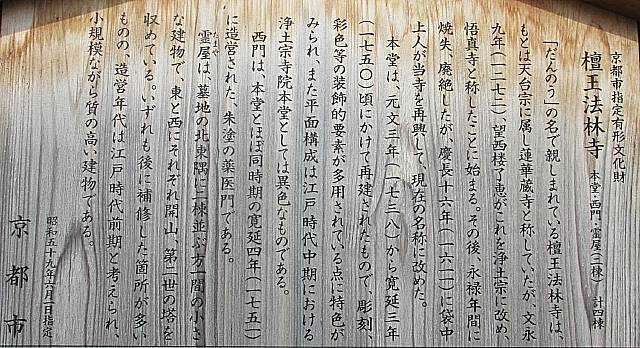

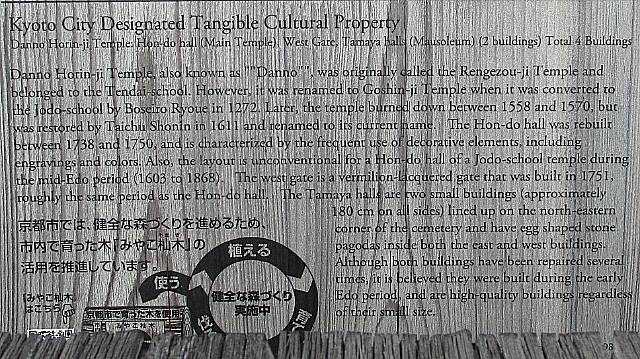

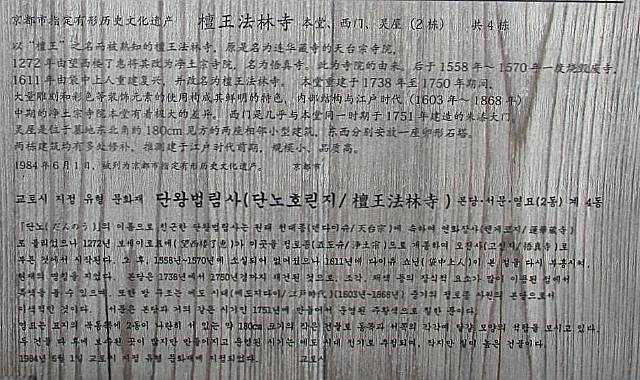

日曜日(11/22)、岡崎の京都観世会館に行く時、少し早めに出かけました。道すがらの紅葉具合を眺めるためでした。17日にあまり冴えない鴨川沿いの紅葉を眺めてはいたのですが・・・・。 三条大橋東詰めから川端通をはさむ北東角に京阪三条北ビルがあります。ここから三条通をほんの少し東に進むと、冒頭の大きな石標の立つ表門(三条門)があります。三条通に南面する建物群は東山区の北端で、その北側は左京区になります。檀王法林寺の表門と参道の途中までは東山区で、その先の境内地は左京区です。寺号標の傍に駒札が建ててありますが、後でご紹介します。 三条通はけっこう往来する人々がいましたが、この寺の表門の前を大半の人々は通り過ぎるだけ。三条門から入る人を数名はみかけただけです。  表門は高麗門の形式です。 表門は高麗門の形式です。  表門を入り参道を少し北方向に歩むと、西側にこのおもしろい石像が置かれています。 ちょっと異質な石造物。一見猫のようで猫でない。なぜって二本の角が立っています。何なのでしょう。後で調べてみますと、この寺には、「日本最古の招き猫伝説」があるそうですが、関係があるのかないのか・・・。(資料1)  三条門を振り返った景色 三条門を振り返った景色 参道の正面に「楼門」が見えます。右側に「派祖望西楼」と刻した石標が見えます。 手許の本には、挿画に「四天王楼門」と記されています。明治21年(1888)に建立されたそうです。三間一戸、入母屋造り、本瓦葺きで、中央の一間が通路になっています。(資料2) 正面の軒唐破風の下に山号の扁額が掲げてあります。北側にも軒唐破風です。  石標の東側に銀杏の木が見えます。 石標の東側に銀杏の木が見えます。 楼門から少し下がって東寄りに見上げるとこんな感じです。 楼門には両側前後に四天王立像が安置されています。 当檀王法林寺のホームページに掲載されている四天王像の写真で像の配置を確認してみました。(資料1)   南から楼門の網状の囲い越しに眺めた右側(南東側)に「増長天」   こちらは向かって左側(南西側)で「持国天」  虹梁や蟇股などが楼門をがっしりと支えています。 楼門の北側を眺めてみましょう。   本堂に面した北西側には「多聞天」 木札が掲示されているのに気づいたのはここだけでした。残り三躯は意識していませんでした。 仏教的世界観で須弥山をめぐる四大州のうち、北俱盧州を守護するのが多聞天とされています。北を守護する多聞天は、単独で毘沙門天としても信仰されています。(資料2) 多聞天は梵名ヴァイシュラヴァナの漢訳です。普聞とも訳されるとか。毘沙羅門と音写され、それが訛って毘沙門と称されるようになったとか。(資料3)   北東側には広目天」 北東側には広目天」網目に一箇所ほころびがあり、広目天だけ網目なしで撮れました。 「境内楼門内に安置される四天王像は、二十二世譲誉玄亮(じょうよげんりょう)上人が明治21年(1888)の楼門新築に伴い購入したもので、大阪和泉の興善寺旧蔵ものと伝えられている。」(資料1) 広目天が平安時代後期の作で、増長天・持国天・多聞天の三躯は鎌倉~南北朝の作だそうです。 四天王は各方位を守護する役割を担っています。持国天(東方)、増長天(南方)、広目天(西方)、多聞天(北方)です。これを方位に配置します。 東大寺戒壇院及び東寺立体曼荼羅の四天王は 広目天(西) 多聞天(北) 増長天(南) 持国天(東) という形で配置されています。時計回りに方位の軸を回転させた形になっています。 戒壇院・東寺の配置と比較すると、こちらの楼門では、左右を逆転させて、 多聞天(北) 広目天(西) 持国天(東) 増長天(南) 南側から眺めると、こういう配置になっています。 本堂側から楼門に向かって眺めれば、北側の二躯は 広目天・多聞天 という並び方になります。 意図的にこのように配置されているのでしょうか。 楼門の配置の方向に回転させると、北側に多聞天と持国天、南側に広目天と増長天の配置になると思っていたのですが。ちょっと不思議・・・・。四天王の配置について課題が残りました。   楼門の北側には、「望西楼」の扁額が掲げてあります。  楼門を通り抜けると、南面する本堂があり、本堂の南東側に大きな「南無阿弥陀仏」と刻された名号碑が立っています。 これは、袋中上人が4mを超える料紙に書かれた大名号を、入手できた大石に、昭和11年(1936)に実物大で刻印して建立されたそうです。両側に支持柱が設けられたのは近年のようです。ホームページに掲載の写真には支持柱はありませんので。(資料1)   本堂の正面には、山号「朝陽山(ちょうようざん)」の扁額が掲げてあります。    現在は浄土宗鎮西派で金戒光明寺に属するお寺です。正式には朝陽山栴檀王院無上法林寺と号し、略して「檀王」「だん王」と称するそうです。(資料1,4,5) 寺伝によれば、初めは丸太町通鴨川東、現在の聖護院蓮華蔵町にあり、天台宗蓮華蔵院(または華蔵寺)と称したとか。鎌倉時代の文永5年(1268)に亀山院が、望西楼了恵上人道光に勅して現在地に移転し、浄土宗悟真寺と改称されました。応仁の乱及び鴨川の洪水により寺は荒廃し、一時期三条東洞院に移りましたが、再び現在地に戻ります。慶長16年(1611)袋中(たいちゅう)上人により再興され、栴檀王院と号し、現在の名称となったそうです。駒札には「本堂は、元文3年(1738)から寛延3年(1750)頃にかけて再建された」と記されています。手許の両書によれば、宝暦12年(1762)に修復されているようです。その後、天明の大火に罹災することもなく、現在に至るとか。(駒札、資料1,4,5) 本尊は阿弥陀如来立像で、恵心僧都作と伝わり、二世團王の時代に本尊として祀られるようになったと言います。併せて本堂の西側に阿弥陀如来坐像(京都指定重要文化財)が祀られていて、こちらは旧蓮華蔵院の遺仏と伝わるそうです。(資料1)  本堂の木鼻 本堂の木鼻  本堂正面の階段の左右に、異なるスタイルの石灯籠が配されています。 かつて当寺には、主夜神(しゅやじん)堂があったようです。(資料5) 現在そのお堂があるかどうかは調べた範囲では不詳です。 左の屋形型の笠の石灯籠の竿の正面に「主夜神寶前」と刻されているのはこの主夜神堂前に建立された石灯籠だったことに由来するのでしょう。また、右の石灯籠の竿の正面にも「主夜神」という文字が判読できます。左側面には「長夜燈」と刻されています。 一方で、檀王法林寺には主夜神が祀られていると言います。ホームページには「主夜神信仰の歴史」のページがあり、主夜神は、もとの名を婆珊婆演底主夜神(ばさんばえんていしゅやじん)といい、華厳経入法界品に説かれる神様だとか。この主夜神のお使いが黒猫だそうです。 「檀王法林寺では、主夜神祭礼そのものが、長い間途絶えていましたが、1998年に約50年ぶりに復活を果たしました。現在では毎年12月の第1土曜日に招福猫・主夜神大祭が行われています。」(資料1)   それでは、一旦楼門の前に戻ります。 これは東側の銀杏の傍から楼門を眺めた景色です。銀杏の黄葉が見頃でした。 銀杏の傍に雲梯や滑り台が置かれています。境内案内図を見ると、東辺に児童館や乳児室が運営されていますので、その関連施設なのでしょう。また本堂の背後(北側)には、保育園もあります。  楼門の南東方向に見える景色です。南端に宝篋印塔が立ち、  その北隣りに「鳥之供養塔」と刻された碑が建立されています。 その北隣りの碑は建立記念の銘文だろうと思います。未確認ですが・・・。   さらに北側には、3mほどの大きな石造地蔵菩薩立像が立ち、その傍に石仏群があります。 江戸時代に造像された地蔵菩薩で、「昔この像に安産の祈願をする婦人が多かったという」(資料1)。 地蔵菩薩の光背に掘られた地蔵菩薩の頭の上の梵字はキリークで阿弥陀如来の種子かと推測します。(資料2)  石仏群を眺めますと、様々な石仏が集合しています。  右奥の阿弥陀仏坐像は、花崗岩製、室町中期の作で、「阿弥陀の両脇に梵字で観音、勢至の両菩薩、上部には阿弥陀をあらわす梵字が刻まれた珍しいもので、背面の銘から徳山盛長なる人物が親族の往生の願いをこめて寄進したことがうかがえる。 」(資料1)とのこと。   かなり風化摩滅している石仏がいくつかあります。左奥の石仏は一見冠あるいは頭巾を被っているようにも見えます。右のような双体仏も複数あります。  一番奥の北端はまだ新しいお地蔵さまです。台座の正面には碑銘が「供養地蔵尊」と刻され、「平成24年4月12日 縄手通交通事故犠牲者 一周忌追善建立」と併記されています。2013年4月の建立です。   本堂前から西を眺めると、こちらにも銀杏の木があります。「大銀杏」の場所に次世代の若木が生長してきているようです。樹齢300年を超える大銀杏は戦前に台風の被害で倒木したそうです。その切り株残っていて、さらにそれを残す補強が施されているようです。  若木が、補強された切り株に寄り添うように枝を伸ばし、葉を茂らせている感じです。  この銀杏の西側傍から、本堂の方向を眺めた景色 本堂の西側に保育園への門が見えます。 ホームページの境内案内図を参照すると、本堂の西側に観音堂があります。この御堂を見過ごしてしまいました。三条に出る機会はありますので再訪してみたいと思っています。 平安時代後期の作で、半丈六の大きな十一面観音菩薩が祀られているそうです。  その西側にあるのがこの「龍神堂」です。  お堂の前に、正面に「加茂川龍神」と刻し、龍神像が彫刻された石造の台が設けられ、供花と香炉の祭壇になっています。 ここに安置されていた「加茂川龍神立像」は現在本堂に移されているそうです。(資料1) お堂に向かって右側手前に「加茂川龍神 縁起」の碑が建立されています。 「檀王法林寺に祠られる龍神は、加茂川龍神または八大龍王とよばれる神様であり、『一滴の水をもって普く四天下に渡って日照りを抑え、萬頂の水をもって水難を治める自在な神通力を持ち、信心帰依するものに如意宝珠の所願円満を授ける。』という霊験を持ち、晴雨を司る神様として、仏法を守護し、民衆を日照りや水難から守ってくれる大きな役割を古来より担ってきた。 当寺の龍神信仰の歴史は古く、当寺創建以前の大昔、加茂川が大氾濫を起こした際、糺(下鴨神社)の社がこの地に流れ着き、その縁により、この三条の地に加茂大神宮を鎮座させ給い、お祠りしたことに始まる。 また、干ばつや水害が重なったある年、その天変地異を引き起こすのは、諸々の悪事を働いている加茂川東岸に住む大蛇と考え、この悪蛇を成敗し、その霊を祠るお堂を新たに建立したことも龍神信仰の寺伝となっている。 そして、寬文6年(1666年)6月、度重なる加茂川の氾濫を治めるために、霊元天皇の勅令によって現在の龍神尊像が勧請され、正式に加茂川龍神として大銀杏の下にお祠りして以来、多くの信仰を集めるようになった。 加茂川龍神の御霊験益々顕れ、諸々の厄難悉く消滅させ、またこの御威光が遠く末代まで伝わりますことを願い、ここに龍神尊の石碑を建立する。 合掌 2000年6月1日 龍神法要厳修記念 朝陽山 檀王法林寺 第27世 道誉雅文」(碑文転記)  龍神堂の前には東西方向にこの参道が設けてあります。勿論本堂への参道でもあります。 西側から撮った景色です。  川端通の歩道に面して、この西門(川端門)があります。この西門が京都市指定有形文化財になっています。 西門の南側が駐車場になっていてオープンですので、川端通の歩道からここを通って檀王法林寺境内に入ることもできます。 さて、川端通を北上し、仁王門通に右折して岡崎を目指します。 つづく 参照資料 1) 壇王法林寺 ホームページ 2)『図説 歴史散歩事典』 監修 井上光貞 山川出版社 p204、p338-339 3)『仏尊の事典』 関根俊一編 学研 p150-153 4)『昭和京都名所圖會 洛東-下』 竹村俊則著 駸々堂 p219,222 5)『続・京都史跡事典』 石田孝喜著 新人物往来社 p135 補遺 四天王 :ウィキペディア 四天王 :「コトバンク」 東大寺戒壇院の四天王像の配置は? 広目天は多宝塔の北西に安置:「まったりと和風」 東大寺戒壇堂四天王 :「はなこの仏像大好きブログ」 立体曼荼羅の空間配置と階層構造 :「発想法 -情報処理と問題解決-」 四天王寺の四天王の配置は、1300年間変則だった。 :「note」 現場に車止め、法要も 京都・祇園暴走事故4年 :「産経ニュース」 鳥之供養塔 檀王法林寺 :「asahi net」 ⇒ 追記 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 京都 洛東の晩秋 -2 川端通の紅葉、頂妙寺(1)銀杏とともに へ 探訪&観照 京都 洛東の晩秋 -3 頂妙寺(2)境内巡りのつづき へ 探訪&観照 京都 洛東の晩秋 -4 大光寺、信行寺、岡崎・琵琶湖疏水の紅葉 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|