|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

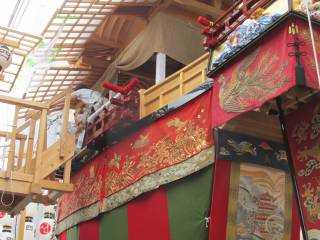

祇園祭後祭・宵山(7/23)の昼間に山鉾巡りをしました。そのまとめを兼ねたご紹介です。 四条通を西に進むと八坂神社の四条御旅所に神輿が3基久しぶりに鎮座していました。(資料1) 17日、前祭の山鉾巡行が終わった後、夜にこの御旅所に神輿が迎え入れられる神幸祭があります。  西御座 西御座素戔嗚尊(すさのおのみこと)の御子神である八柱御子神(やはしらのみこがみ)が渡御の際に鎮座される八角形の神輿。屋根には鳳凰が見えます。  中御座 中御座八坂神社の主祭神、素戔嗚尊が渡御の際に鎮座される六角形の神輿です。  屋根の鳳凰 屋根の鳳凰 東御座 東御座素戔嗚尊の妻である櫛稲田姫命(くしなだひめのみこと)が渡御の際に鎮座される四角形の神輿です。  この屋根には擬宝珠 この屋根には擬宝珠 西側から 西側から   神輿の西側には、仕切りを設けて、刀・弓・矢・楯などが展示してあります。神幸祭で神輿に従ってこれら諸道具を捧持する行列によりこの御旅所に持ち込まれます。 24日、後祭の山鉾巡行が終わった後、還幸祭が行われます。 神輿と諸道具は再び八坂神社に帰るのです。通常だと午後5時頃に神輿は御旅所を出発し、それぞれ氏子地域を巡行して、夜に本社に還幸します。今年は、コロナ禍の状況でもあり、地域巡行は中止、直行・直帰となりました。 以前に還幸祭を見物しました。その時の記録は既にご紹介しています。   この四条御旅所の神輿が鎮座する神輿庫の東側に、この本殿があります。 八坂神社から神輿で渡御された分霊が仮に安置される本殿の一つ(東殿)です。 こちらには八柱御子神が遷座されます。  西側に、もう一つの本殿(西殿)があります。 西殿には、素戔嗚尊と櫛稲田姫命が遷座されます。     西殿の階の手前左右に護衛役の随身が置かれています。  西殿の西隣り、少し奥まったところに「冠者殿社(かんじゃでんしゃ)」があります。 歩道傍の壁面に大きな説明板が掲示されています。 八坂神社の境内末社で、祭神として素戔嗚尊の荒魂が祭られているそうです。 「荒魂とは和魂(にぎたま)と対をなすもので、神霊のおだやかなはたらきを和魂、猛々しいはたらきを荒魂といい、全国の本社には和魂を、荒魂は別に社殿を設け祭るという例が多い」(説明文より)とか。説明文には、この社が当初烏丸高辻に鎮座し、その後幾度か移転しこの地に移った経緯が説明されています。 この社の祭りは10月20日で、俗に「誓文払い」と称されるそうです。   四条麩屋町通の南東角に建てられた「斎竹(いみたけ)」です。神域の境界を示すとか。 前祭の山鉾巡行が始まる時、長刀鉾の生稚児が注連縄切りの儀式をします。巡行報道では一つの見せ場になっています。 その注連縄を張るために建てられた葉のついた青竹です。(資料2,3) このあと、まずは大船鉾に向かいます。    序でにこの3葉をご紹介します。 序でにこの3葉をご紹介します。前祭の山鉾巡りの時、四条通の北側歩道を歩きました。この時、大丸百貨店のショーウィンドウで大船鉾の「龍頭」が展示されていたのです。 2014年、150年ぶりに大船鉾が復活し、2016年に瀧尾神社の寄進によりこの龍頭が復元されました。当初は素木の龍頭でした。2019年の巡行には大金幣が舳先に飾られて巡行しました。2020年の復興事業としてこの龍頭に漆箔が施されたそうです。(掲示の説明文より) つまり、今年の巡行がかつての姿の龍頭が舳先を飾って巡行するということを意味していました。 こういう形で龍頭をすぐ傍で見られるのはラッキーでした。   四条通新町の交差点で、新町通を南に入ると大船鉾が見えます。ここは「四条町」。   上掲の龍頭が大船鉾の舳先に据えられています。素木の龍頭を眺めていたときと比べると、やはり華やかさとともに懸装品とのコントラストにとのメリハリが鮮やかになり、一層迫力を感じます。   舳先の龍頭が輝いています。 「神功皇后の朝鮮出兵伝説にちなみ、鉾全体で船型をかたどり、後祭りの最終を飾る鉾である。屋形中央部に神宮皇后、屋形前部に副将住吉明神、艫部に操舵手鹿島明神、舳先に龍神安曇磯良の四神を安置する。」(駒札より一部転記)  正面・舳先(北) 正面・舳先(北) 東側(右舷) 東側(右舷) 西側(左舷) 西側(左舷)  西側(左舷)の後部 下水引は紅地に波濤の上を水龍が飛ぶ様々な姿の文様が刺繍されています。  前懸は紅地雲龍青海文綴織です。17世紀末~18世紀の作。     大楫(かじ)は波濤上に雲龍の躍動感溢れる文様を刺繍した布地で覆われています。  艫(とも)には船梶を操るための建屋があり、それを囲む高欄の下部にご注目ください。 2021年に新たに「艫幕板飾り」の彫刻が加えられました。  西測(左舷)は、「白波に海馬」の彫刻  東側(右舷)は「白波に犀(さい)」の彫刻 後正面は「五彩雲に番鳥籠(つがいちょうりゅう)」の彫刻ですが、撮れませんでした。 「これは龍頭の縁より瀧尾神社本殿拝所軒下彫刻をうつし、艫幕板飾として瀧尾神社より寄進されました。」(上掲大丸での展示の説明文より転記) 鳥龍とは「頭は鶏、体には鱗、獅子尾を持つ鳥形四足の希有な霊獣で、天皇即位の際に用う『獣形帽額図(じゅうぎょうもこうず)』中にその名があり形もほぼ一致しています。」(同上)とのこと。 説明の末尾に「この御代替わりを見守る霊獣を後祭り掉尾の飾りとし『疫病退散して世が代わる』意を重ねます。」(同上)というメッセージが記されていました。  大船鉾の車輪 大船鉾の車輪車輪には車止めがかまされていて、車止めにつけられた藁縄が車輪の轂(こしき)にしっかりと巻き締めてあります。このやり方は初めて見るかも・・・・。   新町通の南からの眺め  余談ですが、ふと鉾の近くの町家の一隅に目をとめると、「幸野棋嶺(こうのばいれい)生誕地」と刻された石標がありました。 調べてみますと、「画家幸野楳嶺(1844~95)は,円山派・四条派さらに南画を学び,明治13(1880)年田能村直入(1814~1907)らとともに京都府立画学校を設立した。のち青年絵画共進会を作り竹内栖鳳(1864~1942)らを育てた」という人物です。(資料5) 大船鉾を起点に、新町通を北上し、山鉾を巡って行きます。 つづく 参照資料 1) 神輿 :「八坂神社」 2) 斎竹建て(いみたけたて) :「祇園祭」 3) 斎竹(いみたけ)建て[高橋町] :「祇園祭」(KBS京都) 4) 大船鉾 ホームページ 5) 幸野楳嶺生誕地 :「フィールド・ミュージアム京都」 補遺 八坂神社 四条旅所本殿(西殿) :「文化遺産オンライン」 八坂神社 四条旅所本殿(東殿) :「文化遺産オンライン」 八坂神社御旅所 :「京都通百科事典」 大船鉾 ホームページ 幸野楳嶺 :ウィキペディア 幸野楳嶺 :「コトバンク」 幸野楳嶺 近代京都画壇の開拓者 :「海の見える杜美術館」 幸野楳嶺 収蔵品データベース :「敦賀市博物館」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -2 南観音山・橋弁慶山・鯉山・屏風祭 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -3 北観音山・八幡山・屏風祭 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -4 鷹山 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -5 役行者山・黒主山・浄妙山・鈴鹿山 へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 京都・祇園祭・後祭 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・北観音山・鯉山・八幡山・黒主山 2回のシリーズでご紹介 観照 京都・祇園祭・後祭 御旅所(還幸祭の前に) 観照 祇園祭 Y2018 後祭 -1 四条御旅所の神輿、鉾建ての位置決め 7回のシリーズでご紹介 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 還幸祭を含めて、12回のシリーズでご紹介 観照 祇園祭点描 -1 神輿渡御・八坂神社御旅所・冠者殿社 6回のシリーズでご紹介 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山 11回のシリーズでご紹介 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|