|

|

|

カテゴリ:観照

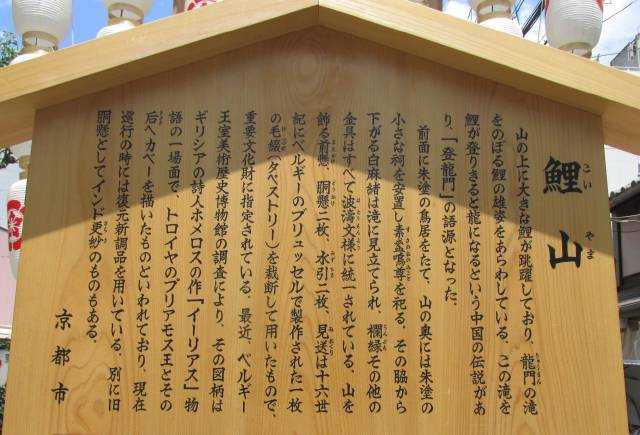

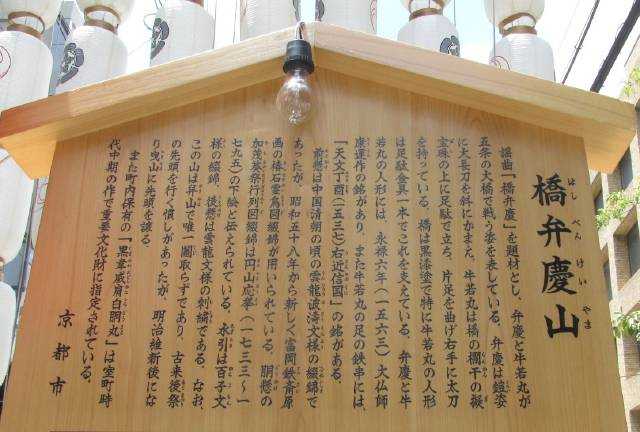

鯉山の駒形提灯 鯉山の駒形提灯黒主山からさらに室町通を下ります。六角通を渡れば、鯉山町です。  今年(2023)、この常胴幕「黒羅紗地紋入幕」が復元新調されたそうです。  「鯉山」は、龍門の滝を登りきった鯉は龍になるという「登龍門」伝説に由来します。 昔は、「龍門の滝山」と呼ばれていたと言います。 龍門とは、中国黄河の上流にあるという激流の難所のことです。  鯉山の会所の飾り席もまた、細長い通路を東に入って行きます。ここはいつも通路を二分して、一方通行でUターンする形で飾り席にアプローチするやり方です。室町通に面した入口に「鯉山町席」という木札が掲げてあるのを目にしました。   会所の庭の手前に門扉があり、そこに幟が置かれています。 開かれた門扉を入った左側(北側)に蔵があります。その奥(東)の北側が会所の飾り席です。   座敷の前に通路があり、その南側が細長い庭になっていて、鯉の文字を刻した瓦(鬼板)や石灯籠が置かれています。勿論、この時、左方向を見れば飾り席が拝見できます。   通路の突き当たりに小祠があり、右手前に手水鉢や石灯籠が置かれ、風情があります。 飾り席を左に見つつ、ここでUターン。  座敷の東端、北東角には、山に載せられる朱塗の小祠と鳥居が安置されています。 小祠には素戔嗚尊が祀られています。  東端の壁面前に、角飾金具と房飾りが展示してあります。 山の四隅を二段飾りにするので8つ並んでいます。  鳥居の左側には、左甚五郎作と伝わる大鯉が置かれています。巡行の折には、山の正面に立つ鳥居を大鯉が潜り社殿に向かう形に置かれます。この大鯉が立身出世を象徴しているとか。 大鯉の上に「御山三番」と表示が出ています。 今年の後祭巡行での順番が三番目という意味です。この巡行には、前祭と同様に、古来から「くじとらず」の山鉾がありますので、実際の巡行では先頭から第五番目で巡行することになります。 飾り席の北側壁面には、見送が懸けてあります。 後述するタペストリーの中央の図柄の左半分より少し幅広に切り分けられた部分図です。  見送の左側には、懸装品がズラリと一堂に展示されています。 鯉山の懸装品は、西暦1600年頃、ブリュッセルで製作された1枚のタペストリーがベースとなっています。約200年前に購入されたもの。山組の大きさに合わせて、タペストリーが9枚に切り分けられました。生地が厚かったので、大工のノミで押し切ったと伝えられているそうです。 このタペストリーの図柄は、ギリシャの詩人ホメロス作の長編叙事詩「イーリアス」に由来し、トロイ戦争の一場面「トロイ王プリアモスと王妃ヘキューバの祈り」を描いたものだとか。 現在、オリジナルは京都国立博物館にて保管されていて、今では平成元年~同22年(1989~2010)に復元新調されたものが使用されています。 懸装品の前方に、欄縁が並べて展示されています。  左胴懸。 左胴懸。中央部の右上半分の図柄が2枚の波濤に飛龍文様と継ぎ合わせてあります。 上部には水引が懸けてあります。これはタペストリーの上辺部分を切り分けたもの。  前懸。 前懸。タペストリーの中央部の図柄の外周部の左右を切り分け、さらにそれらを上下に切り分けた上で、左右の上段を内側にして4枚を継ぎ合わせています。 上部には、前額水引が懸けてあります。  右胴懸。 右胴懸。中央部の右下半分の図柄が2枚の波濤に飛龍文様の幕と継ぎ合わせてあります。 上部には水引が懸けてあります。これはタペストリーの下辺部分に相当します。  西側の襖の前には、見送が懸けてあります。 西側の襖の前には、見送が懸けてあります。今年は初めてスッキリと全体を見渡せる飾り席でした。 会所を出た後、蛸薬師通で左折し東に進みます。  「橋弁慶山」は、烏丸通に出る少し手前までの橋弁慶町にあります。   この橋弁慶山は古来「くじとらず」の山で、後祭巡行の先頭を行く山です。 第2番目と第6番目もまた「くじとらず」の山です。既に触れていますが、南観音山と北観音山がそれにあたります。今年から2番目と6番目を毎年交替しながら巡行することに決まったようです。  すぐ近くに会所があります。道路に面して1階・2階ともに戸が外されて飾り席になっています。 2階の中央に、  弁慶と牛若丸の人形が安置してあります。この山の御神体です。   五条橋の上で、弁慶と刀を交え戦う牛若丸の場面が再現される山です。  2階の西側壁面には、水引と胴懸が懸けてあります。 水引は「唐子嬉遊図の綴錦」。平成24年(2012)に復元新調。 胴懸は一部しか見えませんが、円山応挙下絵の「加茂祭礼行列図綴錦」のようです。 文化6年(1809)に制作された綴織胴懸を平成22年(2011)に復元新調。  1階を拝見すると、 1階を拝見すると、黒漆塗で金鍍金の擬宝珠や錺金具が装着され五条橋に見立てた橋が置かれています。これが山に搭載されます。 牛若丸はこの擬宝珠の上にひらりと飛び乗り、足駄の前歯だけで立つ場面が再現されるのです。  西側の壁面には、懸装品が2枚懸けてあります。 奥は旧前懸で、中国清頃の「雲龍波濤文様の綴錦」。 手前は後懸で、江戸時代末期の「雲龍図刺繍」。  欄縁には錺金具が輝いています。波濤と飛鳥の文様です。 烏丸通に出て、左折し一筋北に進みます。六角通との辻で西を見れば、  「浄妙山」の駒形提灯がすぐ近くです。骨屋町にあります。   山に懸けられた胴懸の一部。「エジプト風景図」。異国情緒に満ちています。  前懸「室内洋犬図」。これらは19世紀初頭のイギリス織の絨毯だそうです。 宵山までしか見られません。  浄妙山は、今年は第3番目の巡行です。巡行のくじ取りでは今年一番の巡行となります。  近くにあるビルの1階フロアーに飾り席が設けてあります。 正面入口を入ったところから全景を眺める形です。   一番奥の屏風の前に見える一来法師(左)と浄妙坊(右)の人形が御神体です。 背後の屏風が部分的にしか見えませんが、鈴木万年画「宇治川合戦図屏風」です。明治44年(1911)作。 浄妙山は、『平家物語』の一節「橋合戦」の有名な場面に由来します。 以仁王(1150~118)が平家追討に立ち上がったとき、源頼政(1104~1180)が加担します。そして頼政は宇治平等院に立て籠もり、平家軍と宇治橋をめぐる攻防戦を行います。源氏方に加わった三井寺の堂衆筒井浄妙明秀(浄妙坊)が名乗りを上げて宇治橋上で奮戦します。そこに一来法師が加勢します。一来法師は「悪しゅう候」と言うと浄妙坊の頭上を飛び越えて平家軍に躍りかかったというのです。その場面をダイナミックに具現化した山です。  右手前に見えるのは、前懸で、智積院所蔵の障壁画から長谷川久蔵筆の「桜図」です。後懸の長谷川等伯筆「楓図」とともに、平成18・19年(2006・2007)に新調されたもの。 前懸の下には、他の山鉾と異なり、水引として宇治川を象徴する波濤文様の木製彫刻が使われていて、欄縁と一体化されています。 前懸の奥に、黒漆塗で金鍍金擬宝珠や錺金具を装着した橋が置かれています。宇治橋に見立てた橋です。橋合戦に模して橋上に多くの矢が突き刺さっています。 橋の背後の壁側に懸かる懸装品は見えませんが、橋の前に置かれた木札に「琴棋書画図 ビロード胴懸」と記されています。かつて使用されてきた胴懸で、当時珍しかったビロードで織られたものでした。そこで「びろーど山」とも呼ばれたと言います。 橋の左奥側には、新調された胴懸が懸けてあります。長谷川等伯原画の柳橋水車図です。昭和58・59年(1983・1984)からこちらが使われています。この図は宇治橋を大胆な構図で描いたものです。 まとめながらふと思ったのは、橋に擬宝珠が装着されるようになったのはいつ頃だろうかという疑問です。 『平家物語』で語られた「宇治川合戦」での宇治橋や弁慶と牛若丸が戦ったという五条橋に擬宝珠が使われていただろうかという点です。江戸時代の町衆は、見立てとして橋を山に搭載し、祇園祭の山の豪華さ、華麗さを演出しようとしたのかもしれません。 少し調べてみた範囲では、遺例として宇治上神社本殿内部(平安後期)や興福寺東金堂(室町)などに擬宝珠高欄が実在するそうです。(資料1) 一方、狩野永徳<上杉本洛中洛外図屏風>のデジタル画像や図録をみる限りでは、四条橋、五条橋に擬宝珠を描いていません。橋の柱の上端には方形の厚板が取り付けてある感じの描き方です。この厚板は柱上端部の保護のためという印象を受けます。(資料2,3) 一つ、課題が残りました。 浄妙山から再び烏丸通に戻り、北に上がります。  一筋北が三条通で、通りを越えると一筋北の姉小路通寄りが場之町です。 烏丸通のここに「鈴鹿山」があります。  この真松に巡行当日絵馬が付けられます。唯一鈴鹿山だけで行われているとか。 また、山の前面に朱塗りの鳥居も立てられます。伊勢国鈴鹿山に祭られる神を題材にしています。  今年の巡行は第9番です。 今年の巡行は第9番です。姉小路通と烏丸通の辻の南西角に会所があります。 御神体は瀬織津姫命(鈴鹿権現)の等身大人形。黄金に輝く立烏帽子をかぶり神面を付け、大長刀と中啓を手に鈴鹿峠の悪鬼退治をした女性の神の姿で表されています。 鈴鹿御前とも呼ばれます。 最後にこの山を巡った時刻にはまだ会所の門が閉じられていて、案内に御朱印受付を数時間後の時刻で掲示してありました。今回は拝見を断念、会所の飾り席や蔵の御神体を拝見出来ずに終わりました。 これで、後祭の山鉾巡りを終わります。 翌日の後祭山鉾巡行は用事が重なり観覧できませんでした。残念。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020 *企画特集「祇園祭」 京都新聞 *鯉山でいただいたリーフレット「海を渡り日本へやってきたタペストリー」 *鯉山 :「祇園祭」 *鯉山町衆 ホームページ タペストリー *橋弁慶山 :「祇園祭」 *橋弁慶山 オフィシャルサイト *浄妙山 :「祇園祭」 *鈴鹿山 :「祇園祭」 1) 組高欄・跳ね高欄・擬宝珠高欄とは?|奈良巡りで学ぶ、和風モダン建築の高欄 :「大和モダン建築」 2) 狩野永徳《上杉本洛中洛外図屏風》 金雲に輝く名画の謎を読む──「黒田日出男」 影山幸一 アート・アーカイブ探求 :「artscape」 3) 『国宝 上杉本 洛中洛外図屏風』 発行 米沢市上杉博物館 補遺 浄妙山保存会 ブログ 鈴鹿山 :「京都通百科事典」 【鈴鹿権現】祓戸の瀬織津姫 ちまきのカタチ・考【祇園祭 鈴鹿山伝承より】 :「ものづくりとこだまの国」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 観照 祇園祭後祭 Y2023 山鉾巡り+α -1 大船鉾 へ 観照 祇園祭後祭 Y2023 山鉾巡り+α -2 南観音山 へ 観照 祇園祭後祭 Y2023 山鉾巡り+α -3 屏風祭・北観音山 へ 観照 祇園祭後祭 Y2023 山鉾巡り+α -4 八幡山・屏風祭・鷹山 へ 観照 祇園祭後祭 Y2023 山鉾巡り+α -5 役行者山・黒主山 へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -1 長刀鉾・函谷鉾・菊水鉾 7回のシリーズでご紹介 観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡行 -1 長刀鉾・山伏山・白楽天山 7回のシリーズでご紹介 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

|