|

|

|

カテゴリ:探訪

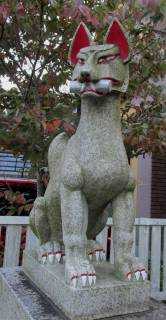

これは宇治市文化センターの施設全景です。中央の階段より左側が文化会館、右側に歴史資料館(手前)と中央図書館(奥側)があります。 市の中央図書館に立ち寄った時に、掲記の神社を訪れました。 この文化センターは折居台1丁目にあります。ランドマークとしては便利ですのでまず冒頭に。パノラマ合成した景色です。 この文化センターの西側に、太陽が丘(山城総合運動公園)に至る宇治市の幹線道路の一つが通っています。この道路をはさみ西北側は大谷という地名です。 文化センター前からは、T磁路の交差点を通って数分のところ、  民家の間に、「白長社」の扁額を掲げた一の鳥居が、道路から奥まってたっています。 朱塗りの明神鳥居です。   鳥居の手前に、狛犬像ではなく一対の狐像が配されいます。稲荷系の神社ということでしょう。  二の鳥居 二の鳥居 三の鳥居 三の鳥居鳥居を3基通り抜けることになります。小規模なのに整備されています。 本殿前から眺めると、   右(南)側に歳月を経た石灯籠が建ち並び、左(北)側には石灯籠と小ぶりな手水鉢が置かれています。  正面には、小規模な本殿が見え、覆屋が設けられています。近年再建されたものでしょうか。まだ新しさを感じます。  本殿 本殿本殿の傍にも、榊の供花の陰になっていますが、一対の白狐像が配置されています。 手許に資料がなく、調べてみて、「宇治市政だより」(第832号)にコラムとして掲載された記事を入手しました。「宇治にもあるへびのお話」というコラム。「白蛇 宇治にも出現 -蛇騒動記-」と題した記事が末尾に載っています。 この記事の冒頭に、この大谷の白長社(はくながしゃ)は、白蛇を祀る神社であることがまず紹介されていたのです。白、長・・・なるほどと思います。 「蛇は池や沼に住む水の神様、また、弁天様のお使いで、財宝を守ってくれるのです。特に、白蛇は神様として祀られています。」(コラム記事より転記) 「蛇は、地中から出てくると勢いが盛んになり、万物に力を与えます。そのため、白長社は蛇の出そうな、山深いところに建てられました」(同上) この地域の宅地開発が進展し、環境整備された故に、山深さを感じる場所とは程遠くなっています。面影は神社の境内からわずかに偲ばれます。 このコラムには、この後に、貞成親王が書いた『看聞日記』という史料に記録された、15世紀初めの室町時代に宇治で発見された白蛇にまつわる騒動記の内容を紹介しています。ここでは省略します。 上掲の本殿を撮った景色には、右側に小さな小社が見えます。   近くまで行って拝見しますと、不動明王石像が安置されていました。 不動明王が祀られています。  本殿の左側、すぐそばには、この「朝日大神」と刻した碑が建立されています。   一石五輪塔 一石五輪塔覆屋の位置から左方向には、石段のある参道が延びています。こちらにも朱塗りの覆屋が見えます。その手前にあるのが、一石を刻み込んで造られた五輪塔です。 朱塗りの覆屋に進む前に、目に止まったのが更に左側の一画です。   傾斜地の一画を円筒状に開削し、周囲を石積みにして、石段を下りていく場所になっています。 行者が滝水にうたれる修行場です。  石段を降りていき、近づくと、地蔵菩薩石像が祀られているようです。私の印象。  下まで降りると、正面に間近に見えます。  亀の石像は、石樋の滝口の上に鎮座しているのです。この亀もまた神亀なのでしょう。  不動明王像を浮き彫りにした碑が安置されています。 不動明王の現前で、滝の水を浴び、修行が行われてきたということでしょう。 石段を引き返し、朱塗りの覆屋に向かいます。   覆屋の中には、石仏が整然と並べられ安置されています。お地蔵さまのご集合でした。    この石仏群からさらに参道を先に上ります。  山の傾斜地にこんな景色が広がっています。  一番手前に「□代龍王」(冒頭一文字不明)と刻された神名石碑  その先に、「荒木大神・高倉大神」と刻した神名石碑  「二代龍王」と刻した神名碑が続きます。列としてはそこまでです。 が、左側に目を転じますと、  「末廣大神」(左)と「八代龍王」(右)とそれぞれ刻された神名石碑が建立されています。  上掲神名石碑から、参道を戻ってくると、北面する形でこの神名碑があります。 私には判読できません。不詳です。  さらに手前に戻ると、「白龍大神」と刻された神名石碑が建立されています。 境内を巡って連想したのは、伏見稲荷大社の背後の稲荷山のお山巡りをして、山の峰々にの至るところに建立された驚くほど多くの「お塚」と呼ばれる様々な神名石碑です。 この境内の神名石碑群は、お塚に通じるものに思えました。稲荷山に上れば、白長社も含めて、お塚の一つになりそうです。 この境内、まさに神仏習合の状況が維持されている姿を感じとれるところでした。 余談ですが、手許の一事典によりますと、蛇神を祀る神社に、奈良県の大神神社、藤沢市の諏訪神社境内の長虫神社、鹿児島県・頴娃町の無足大明神があげられています。呪術・医薬の守護神ともいわれています。また、屋敷の守護神、屋敷神として蛇宮を祀るという事例もあるそうです。インターネットで別の事例にも出会いました。 これで、ご紹介を終わります。 ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *「宇治市政だより」昭和64年(1989)1月1日 第832号 新春特集号 *『日本の神様読み解き事典』 川口謙二[編著] 柏書房 p461-463 補遺 宇治市文化センター ホームページ 蛇と水神のはなし 大平山だより :「大平山神社」 長虫神社 :「鵠沼・昔砂丘の一本松」 無足明神(むそくみょうじん)関連石造物 :「指宿まるごと博物館」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) こちらもご覧いただけるとうれしいです。 探訪 伏見稲荷大社細見 -5 四ツ辻・三ノ峰・間の峰・二ノ峰・一ノ峰 観照&探訪 摂取院、稲荷山南辺のお塚、紅葉と奥社奉拝所への裏ルート 探訪 京都市伏見区 伏見稲荷大社 補遺 -1 未訪のお塚2箇所と谷間の不動明王像 探訪 伏見稲荷大社細見 -10 周辺(ごんだゆうノ滝・弓矢八幡宮・大橋家庭園・釈迦堂ほか) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|