|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

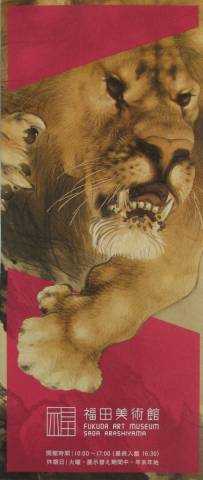

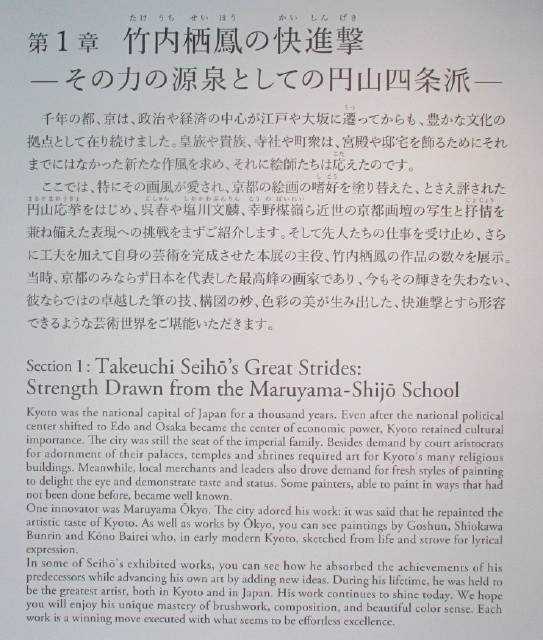

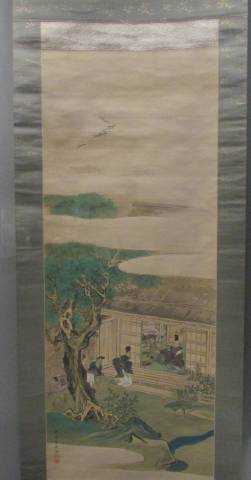

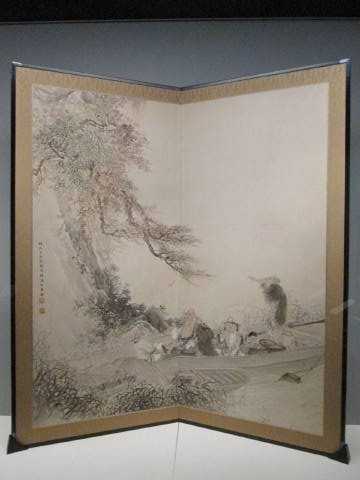

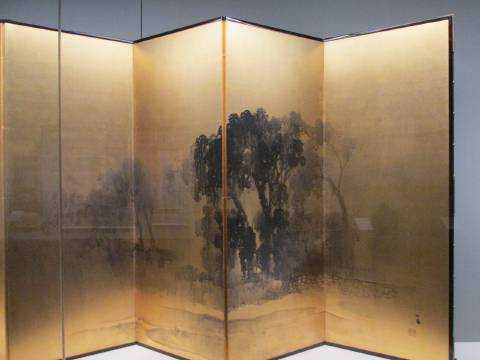

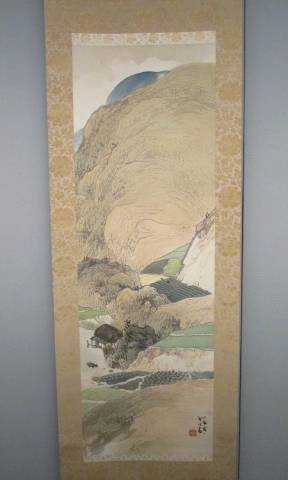

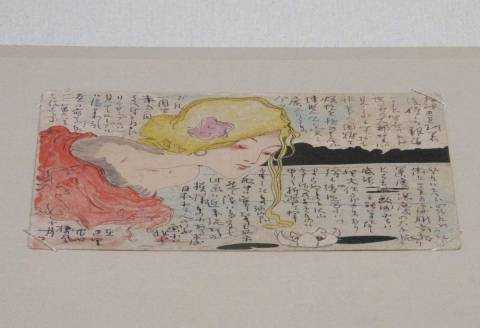

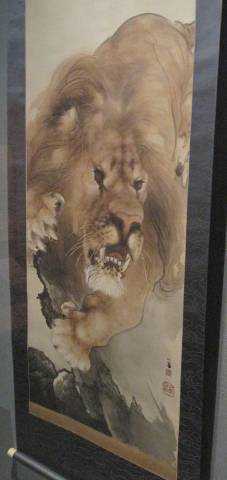

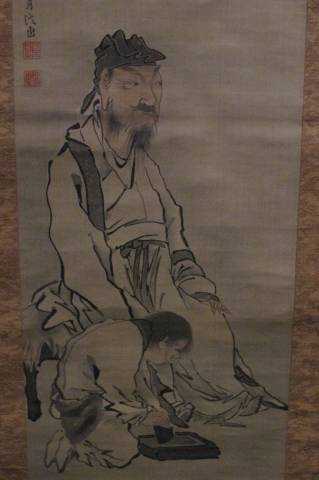

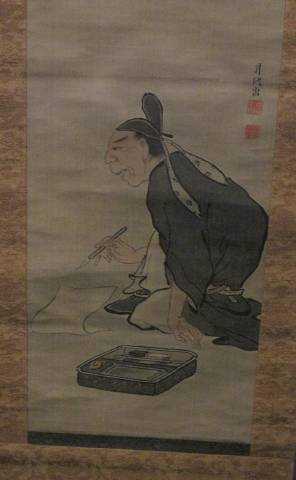

この展覧会のチケット この展覧会のチケット GALLERY 1 の入口正面の案内掲示 GALLERY 1 の入口正面の案内掲示 最初の展示室は、「第一章 竹内栖鳳の快進撃-その源泉としての円山四条派-」です。 ここには竹内栖鳳(タケウチセイホウ、1864-1942)の作品の数々が展示されています。 それと併せて、近世の京都画壇の絵画、写生と情緒を兼ね備えた表現に挑戦者した円山応挙を筆頭とする円山四条派の絵画が展示されています。 右方向に薄暗い空間で数歩踏み出すと、自動ドアが開きます。 照度を少し暗くして西方向に広がる長方形の展示室。蔵をイメージした空間設計だそうです。  展示室の正面のガラスケースの右端側から撮りました。少し鏡面反射が見られます。  この企画展(後期)の最初の展示作品がこれ。 この企画展(後期)の最初の展示作品がこれ。竹内栖鳳筆「経信賞月」(1892年)です。 この作品には「月が見たくて」と題したガイド・案内文が添えてあります。 平安時代後期の歌人藤原経信は、太宰府に赴任する道中で十五夜を迎えたおり、宿の欅が月を眺める邪魔になるので、従者に欅を切り払わせ、月を賞翫し一晩中琵琶を弾き続けたという逸話があるそうです。欅が切り倒される直前の情景が描かれた作品です。  その右側に置かれていたのがこれです。 竹内栖鳳は17歳で幸野楳嶺に入門し円山四条派を学びました。それが画家としの出発点。 その後、西洋画を含む多くの流派の画技も修得。写生に基づく自然への視点の鋭さが指摘されています。京都市絵画専門学校や画塾「竹杖会」で多くの弟子を育てたそうです。 展覧会のPRチラシには、「進撃」とは「競いながら前進を続ける」の意と説明を加えてあります。 竹内栖鳳は、日本画の近代化を牽引し、弟子たちとともに快進撃を生み出すリーダーとなりました。 第1回文化勲章受章者です。  入口側のガラスケース内 入口側のガラスケース内まず、竹内栖鳳が最初に学んだ円山四条派の祖である円山応挙筆「雪中南天鴨図」(1793年)が展示されていました。 水鳥の一瞬の動きを的確に描写する。円山応挙は、狩野派が手本を写して作品を描くのではなく、写生に打ち込む仲から独自の作風を築いていった画家。栖鳳はそれを引き継ぎ、独自の表現を追い求めたと言います。 こちら側には、円山四条派の画家たちの作品が展示されています。 まずは竹内栖鳳の作品をいくつかご紹介することから始めましょう。  「秋渓漁夫図」(1887年) 「秋渓漁夫図」(1887年) 栖鳳23歳、「若き栖鳳の秀作」というガイドが添えてあります。 中国には、漁師こそが自然に最も近しい理想的な職業という思想があると言います。 小舟に乗った人が描かれた山水図が多いのもなるほどと思います。釣果を得て船上に憩う漁師たちと、船尾に立ち指さして秋景の美に心を惹かれる漁師の姿の一場面が捉えられています。   「柳鷺」(大正・昭和時代) 「水風白鷺」(1925年頃) 左は「柳をしっかりと掴み鋭い視線を左に向ける鷺」、右は「風になびく柳や白鷺の胴体を線ではなく面で表し、濃淡のグラデ-ションを用いることで奥行や立体感が際立つ工夫」がなされた作品という説明が添えてあります。描き方のコントラストがおもしろい。  「雨景・雪景図屏風」(1904年)六曲一双 右隻・雨景、左隻・雪景 右隻の部分図   左隻の部分図 左隻の部分図金地の屏風に墨絵というのが、金色をぐっと落ち着かせる感じです。 私的には、雪景の方に惹かれます。  「春の山」大正・昭和時代 「春の山」大正・昭和時代「春の訪れを匂わせる色遣い」と題したガイドが添えてあります。色彩を画面全体に配する手法で描いた作品だとか。険しい山と山間の集落。画家の立ち位置と全体構図がおもしろいなと感じました、  栖鳳直筆の絵はがきが四通展示されていました。その内の一通です。 世界にただ一つの受信者並びに時期を特定した絵はがき。 この直筆の豪華絵葉書を受けとった人は感激でしょうね。  展示室の出口に近い壁面に、この「雪月花」(1932年)が展示されています。 雪(川合玉堂)、月(横山大観)、花(竹内栖鳳)と東西の日本画における三巨匠による共作という珍しい試みの作品。 関東大震災(1923年)の後に、一時交信が途絶えていた竹内栖鳳と横山大観が淡交会を結成し、そこに川合玉堂が加わった時期にこの共作が生み出されたそうです。(資料1)   そして、この「金獅図」(1906年)がやはりハイライトになる秀逸な作品です。 展示品の中で、存在感がある作品です。    この金獅図に添えられたガイド「獅子の描き方を変えることができた人間」を引用しましょう。 「咆吼(ホウコウ)しながら勢いよく身を乗り出すライオン。右脚の鋭い爪や左脚の筋肉の描写などは百獣の王に相応しい姿で的確に捉えられています。栖鳳はヨーロッパから帰国した後、1901年に<獅子>を描き世間の話題を集めました。栖鳳の息子である竹内逸によれば、獅子図は栖鳳のファンの求めに応じて幾幅も制作されたといいます。本作もこうした委嘱によって描かれた可能性が高いといえるでしょう」(転記) 余談です。ライオンはいつ頃我が国で飼育されるようになったのだろうかという疑問。 少し調べてみた範囲では、上野動物園が日本最初の動物園で、1882年(明治15)に開園されました。1902年(明治35)に「ドイツのハーゲンベック動物園より、ライオン、ホッキョクグマ、ダチョウなど12種を購入し、ライオンはたいへんな人気を博した」とのことです。(資料2) これがライオンを日本国内で飼育する第1号事例かもしれません。このライオンは1906年に、「京都市紀年動物園へ代価1500円で引き渡す」(資料2)ということになったとか。 竹内栖鳳は少なくとも1906年には、京都市においていつでもライオンを実際に見て写生できる環境には居たといえます。 勿論、栖鳳は1900年8月から、パリ万博での銀牌受賞と視察をきっかけに7ヵ月かけてヨーロッパを旅行したそうですので、たぶんヨーロッパで実物のライオンを直に見ていることでしょう。(資料3) 帰国後に、改めて上野動物園でライオンを間近に観察し写生したかもしれません。そんなことを想像するとおもしろい。 この展示室には、円山四条派の絵師たちの作品も展示されています。  これは幸野楳嶺(コウノバイレイ、)筆「蓮華之図」(1894年頃)です。 幸野楳嶺は栖鳳が17歳で入門し、師事した画家です。  「孔雀之図」 江戸時代 「孔雀之図」 江戸時代   王義之 小野道風 上掲「孔雀之図」とこの「小野道風・王義之図」はともに呉春の作(江戸時代)。 呉春は円山応挙の高弟で、栖鳳が敬愛した画家で、栖鳳が画風を確立するうえで、源流の一人になったそうです。   岡本豊彦筆「前赤壁・後赤壁図」(1829年)。  松村景文筆「合歓(ネム)に双鷺図(ソウロズ)」(江戸時代) 松村景文は呉春の異母弟。合歓と鷺は夫妻和合の象徴だそうです。  塩川文麟筆「月夜遊蛍図」(明治2年/1869年) 文麟は岡本豊彦の弟子。文麟は金泥を使い、蛍の光を表現するということに挑んだと言います。これまで東洋の画家たちは光の表現をあまり用いては来なかったのですが、文麟はそこに前進の努力をしたそうです。その姿勢が孫弟子にあたる栖鳳の進撃の力の源でもあったと、ガイドに説明されています。 展示作品リストを見ますと、後期には栖鳳の作品が20点展示されているようです。(絵はがきは1点に数えています) それでは、2階の GALLERY 2 に移りましょう。 つづく 参照資料 *「進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち 展示作品リスト」 1. 雪月花-雪(川合玉堂) :「Google Arts & Culture」 2. 上野動物園の歴史 :「上野動物園」 3. 竹内栖鳳 :ウィキペディア 補遺 福田美術館 ホームページ 円山応挙 :ウィキペディア 四条派 :ウィキペディア 呉春 :ウィキペディア 幸野楳嶺 :ウィキペディア 岡本豊彦 :ウィキペディア 松村景文 :ウィキペディア 塩川文麟 :ウィキペディア 川合玉堂 :ウィキペディア 横山大観記念館 ホームページ (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 京都・嵯峨天龍寺 -1 福田美術館への往路にて へ 探訪&観照 京都・嵯峨天龍寺 -2 福田美術館の建物 へ 探訪&観照 京都・嵯峨天龍寺 -4 福田美術館「進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち」(2) へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.04.01 18:53:25

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|