|

|

|

カテゴリ:探訪

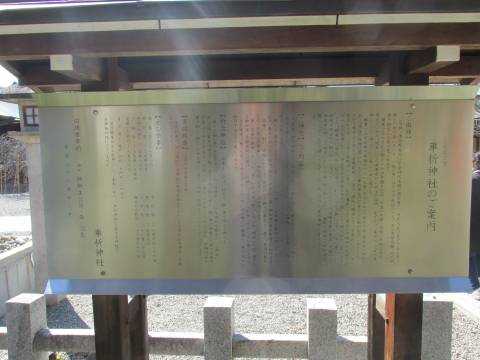

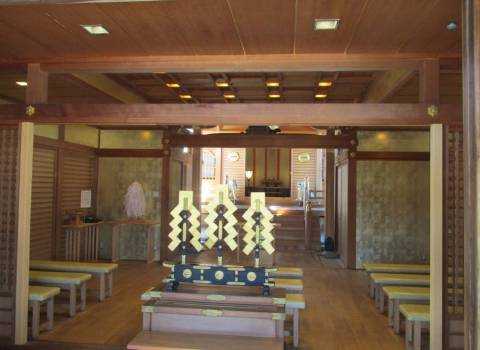

嵐山公園亀山地区を探訪した後、JR嵯峨嵐山駅に戻りました。 ふと「車折神社」は未訪だったことを思い出し、立ち寄ってみることにしました。 嵯峨嵐山駅南口を起点にしますと、南への道路を200mほど下れば、JR線とほぼ平行に走る京福電鉄嵐山本線の嵐電嵯峨駅があります。この駅から東方向へ2駅目が「車折神社」です。駅のすぐ南側に車折神社があります。天龍寺の近くにある嵐電の「嵐山」駅からだと嵐電嵯峨、鹿王院、車折神社と3つ目の駅になります。 嵯峨嵐山駅南口からだと、南への道路を下り最初の辻を東方向(左折)に進めば、徒歩900m程の距離です。運動不足の解消を兼ねウォーキングで探訪してきました。   嵐電・車折神社駅のすぐ前にこの石鳥居が見えます。 地図で確認しますと、神社は線路の南側道路とさらに南の三条通(府道112号)との間に境内地が位置します。三条通には京阪バス「車折神社前」のバス停があります。 石鳥居には「開運招福」の扁額が掲げてあります。 この石鳥居、探訪してわかったのですが、この神社の拝殿・本殿などの社殿からみると、北側の背後に位置していて、北門にあたります。本殿は南面しています。 まとめとしては、まずは神社の中核である社殿とその周辺からご紹介します。  参道の先にある仕切り塀 参道の先にある仕切り塀  参道の右側に、「清めの社」と刻した石標の立てられた小社があります。 この鳥居の右側に、「お勧めの参拝手順」として写真入りのパネルが掲示してあります。   少し先に「手水舎」があります。 願い事・悩み事のある人は、「手水舎」で、手と口を清め(すすぎ)その後で、「清めの社」を参拝して、悪い運気・因縁を浄化し、心身を清めるという手順だそうです。  手水舎の近くに、東面する石鳥居があり社殿のある境内地への出入口になっています。  神社のご案内 神社のご案内石鳥居の傍にこの案内板が設置されています。  手水舎前の参道をはさみ、東側には「社務所」 上掲の案内説明文と手許の資料により、当社についてです。 「車折」は「くるまざき」と読みます。それはなぜか? 上掲案内には「後嵯峨天皇が嵐山の大堰川に御遊幸の砌(ミギリ)、この社前において牛車の轅(ナガエ)が折れたので、『車折大明神』の御神号を賜り、『正一位』を贈られます。これ以降、当社を『車折神社』と称することになりました」と記されています。 江戸時代に出版された観光ガイドブックともいうべき『都名所図会』には、「車折社 は下嵯峨材木町にあり」と記し、「むかしこの所を車に乗りて行くものあり、忽ち牛倒れ車を折(サ)きしとぞ」と簡略に説明しています。(資料1) 現在の所在地表記は、京都市右京区嵯峨朝日町です。   手水舎の南側に石柵で囲われた岩石があります。「車前石」です。 上記由緒にある通り、この社の手前にあるこの石の前を通りかかったときに、牛車を引く牛が倒れて、車の轅が折れたという伝承です。 石鳥居をくぐり抜け、本殿のある境内に入ります。  拝殿に向かって東側、石鳥居から眺めた回廊部分です。  拝殿手前の拝所 拝殿手前の拝所 拝殿 拝殿奥に本殿が見えます。  祭神は、平安時代後期の儒学者明経(ミョウギョウ)博士、清原賴業(キヨハラヨリナリ)です。 天武天皇の皇子舎人親王の子孫であり、清原夏野の後裔。平安時代末期1189(文治5)年4月14日に逝去。大外記の職を24年間もつとめ、晩年には九条兼実から政治の諮問にあずかったそうです。現在の社地は、もとは清原家の領地であり、ここを頼業の墳墓地とし廟が設けられたそうです。 清原一族には、三十六歌仙の一人である清原元輔がいます。元輔の娘が清少納言です。 後嵯峨天皇(1242-1246)は後嵯峨上皇(1246-1572)となり院政を行った鎌倉時代の天皇。想像するに、当時は小さな祠が祀ってあることすら知られていない状況だったということなのでしょう。 墳墓地が車折神社になったということのようです。(由緒、資料2)   拝殿前の格子天井には、花卉図が描かれています。 拝殿の両側に出入口があり、本殿とその背後を巡ることができました。  拝殿の右側の出入口から反時計回りに巡ってみました。左手前が拝殿。   本殿手前の通路脇に狛犬像が置かれています。北門の傍の狛犬と同種の石彫像です。  本殿の東側 本殿の東側 本殿の北東角から振り返った景色 本殿の北東角から振り返った景色 本殿の背後には「八百万神社」が祀ってあります。八百万神社という社名は始めて見た気がします。あらあゆる神々を祀るとは気宇壮大です。 案内板に興味深い文がありました。 「八百万の神々の広大な繋がり(ネットワーク)にあやかり、『人脈拡大』の御利益を授かりましょう」。  本殿の西側にも対となる狛犬像が置かれています。 本殿の西側にも対となる狛犬像が置かれています。  境内西側には、回廊が伸びています。  吊灯籠 吊灯籠 「祈念神石」 「祈念神石」本殿・拝殿の手前、拝所として祈願する場所の南側に「神石」が盛られています。 傍に祈念の仕方の説明板が設置されています。 江戸時代には、『都名所図会』にて、次のような一文で、流布されていたようです、 「今は遠近の商家売買の価(アタイ)の約を違変なきやうこの社に祈り、小石をとりかへり、家にをさめ、満願のとき件(クダン)の石に倍してこの所に返す」 (資料1) 祈念が成就したら、石の倍返し! 倍返しの発想は江戸時代に既にあったんですね。おもしろい。 江戸時代も、祈念神石の扱いは社務所を介して行っていたのでしょうか。その点をこの図会は明記していません。 余談です。『都名所図会』には、案内文の冒頭に、「五道冥官降臨の地なりとぞ」という一文が記されています。案内文の末尾には、「五道冥官焔魔王宮の庁」という語句も出てきます。清原頼業が死後に冥官になったとされる伝承があったようです。この一文から小野篁を連想してしまいました。 五道というのは、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)から修羅を除いた五道です。(資料1) 手許の本に「一説に当社は五道冥官社と称し、閻魔王宮の官人が来臨するところ故、商売の取引きに違約なきことを祈誓したのによるとも伝える」と記しています。(資料2) 調べてみますと、『山州名跡志』が五道冥官社の名称で当神社を載せています。(資料3,4) 富岡鉄斎は、若い頃、車折神社の社司をつとめたことがあり、頼業の業績を顕彰するための「車折神社碑」を明治42年(1909)に建立したとか。(私の思いつきでの探訪では現地未確認) 鉄斎は碑文に、「頼業が死後冥官といわれることを不審とし、また後嵯峨天皇御召の車の轅が毀損したのは、祭神の怒りによる旨を記している」と言います。(資料2) 再訪する機会があれば碑文を確認してみたいものです。  拝殿前から正面参道方向(南)を眺めた景色 神社の裏手から入ってきましたので、社殿の正面側を探訪してみました。 参道を南に進み回り込むと、  社殿正面にはこの石鳥居が立ち、社殿側に高さの低い朱塗りの垣と門扉が設けてあります。 石鳥居の下には、立入禁止を示す棒が参道を横切る形で設置されています。 特定の行事のとき以外の普段は閉じられているようです。  ズームアップしたこの景色の右側に見える石鳥居が普段の出入口。上掲した石鳥居です。   こちら側の狛犬は、北門の石鳥居傍の狛犬とはスタイルが異なり、かなり昔に奉納された狛犬像のようです。  正面の参道を南下すると、この木造鳥居が正面にあります。 台輪はありませんが、稚児柱を設けた両部鳥居の形式のようです。 このまま南に進むと、三条通に出ます。 次回は境内地の社務所より南にある境内社を巡りましょう。 つづく 参照資料 1.『都名所図会 上』 竹村俊則校注 角川文庫 p434 2.『昭和京都名所圖會 4 洛西』 竹村俊則著 駸々堂 p227-231 3. 車折神社 日本歴史地名大系 :「コトバンク」 4.『山州名跡志 自小倉山 至大江城 九』 pdfファイル20コマ目 補遺 車折神社 ホームページ 清原頼業 :ウィキペディア 富岡鉄斎 :ウィキペディア 五道 :「コトバンク」 五道の冥官 :「コトバンク」 山州名跡志. 巻之1-22 / 白慧 撰 :「古典籍総合データベース」(早稲田大学図書館) (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 京都・嵯峨 車折神社 -2 境内南側の境内社巡り へ スポット探訪 京都・嵯峨 車折神社 -3 渓仙桜・三船祭・境内北側の境内社巡り へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

|