|

|

|

カテゴリ:観照

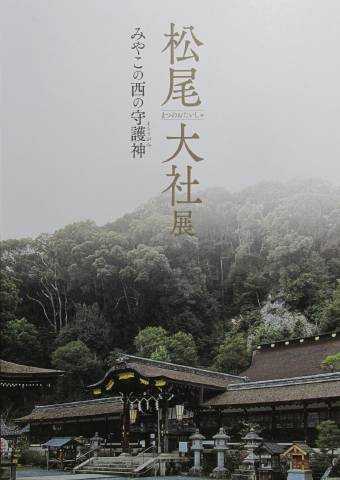

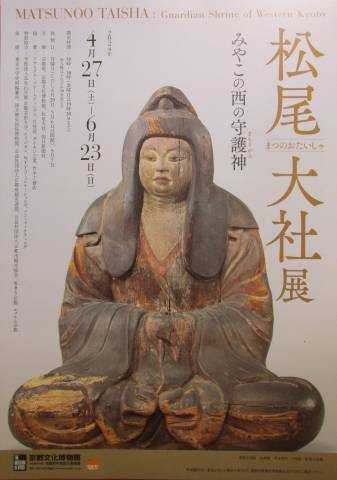

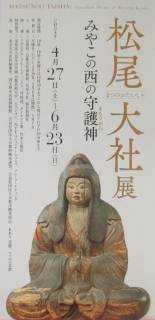

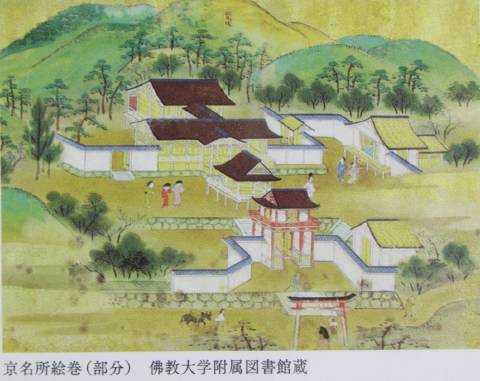

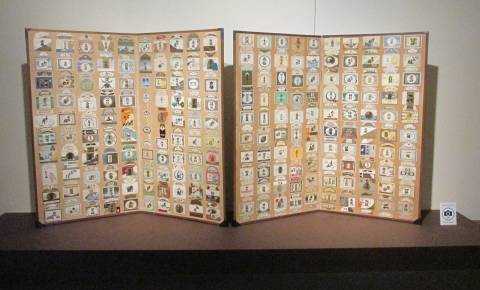

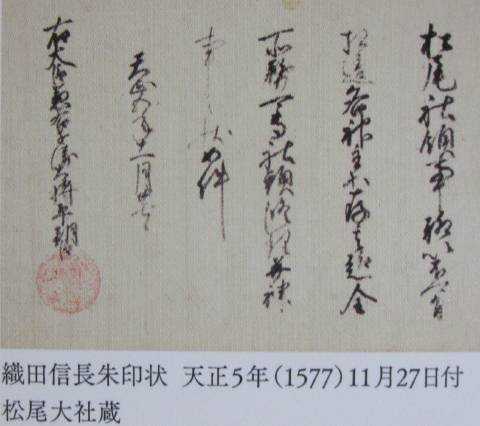

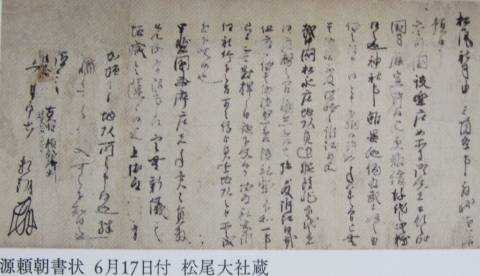

京都文化博物館で開催中の「松尾大社展」を鑑賞してきました。(5/22、水) この写真は、当日購入したこの神宝展の図録表紙です。 サブタイトルは「みやこの西の守護神(マモリガミ)」。 松尾大社は、京都市西京区・嵐山の南域、桂川の右岸(西側)に位置します。 この表紙は松尾山を背景にした松尾大社の社殿の景色です。 今では、お酒の神様としてポピュラーになっています。 松尾大社は、嵐山に縁の深い渡来民族の秦氏が創建に関わった神社です。 文武天皇の大宝元年(701)、飛鳥時代に、秦忌寸都里が勅命を奉じて、松尾山の磐座に鎮まる神霊を祀る社を山麓に創建したと伝えられています。 都が平安京に遷都されてからは、都の西の守護神となります。  PRチラシ PRチラシ 京都文化博物館入口の手前にある掲示板には、案内チラシと同形式のポスターが掲示されています。  入場券の半券 入場券の半券この企画展は、松尾大社の初めての大規模な神宝展になるそうです。 PRチラシのキャッチフレースは、「9割の展示品が初公開!!」という特別展です。 京都文化博物館の4階と3階が展示会場となっていて、全体は プロローグ 受け継がれる信仰 第1章 名所としての松尾大社 第2章 天下人と松尾大社 第3章 所領と神事 第4章 信仰の顕在 という構成になっています。 ほとんどの展示品が初公開だという点がなるほどと感じたのは、松尾大社に関わる文書類が展示品の大半を占めている点です。神社史に関心の高い人々や研究者には、現存する文書類を間近に閲覧できる垂涎の展示となることでしょう。私のように主として墨筆された古文書類を読みこなせない者にとっては、残念ながら猫に小判の類いです。掲示の解説文を頼りに、累積された歴史の長さを感じるばかりです。 プロローグでは、伊勢神宮で編まれた神々の系譜が「神祇譜伝図記」(江戸時代、18世紀)としてまとめられ、その中に「大山咋神」が位置づけられていて、付記の文に「松尾」という語が記されています。 前期末ギリギリでしたので、「松尾大明神縁起」(江戸時代)の一通を見る事ができました。 第1章は、「名所として」に関連して、「京名所絵巻」(江戸時代18世紀、佛教大学附属図書館蔵)、「洛外図屏風」(8曲1双、江戸時代17世紀、福田美術館)、「洛中洛外図屏風」(6曲一双、江戸時代17世紀、個人蔵)が展示されていますので、比較的親しみやすいセクションです。  PRチラシより PRチラシより例えば「京名所絵巻」は京都を囲む周囲の山麓に位置する神社仏閣が中心になっていますので、緑の中に点在する寺社を鳥瞰する感じの絵巻です。松尾大社の箇所は掲示案内が付されていますのでわかりやすい。 「洛外図屏風」が8曲という形で描かれているのは珍しいと思いました。一般的には6曲という形ですので。  酒銘屏風 酒銘屏風 日本酒の酒銘(ラベル)を貼交ぜて、調度として構想し制作された現代の作品です。 これは撮影OKでした。 「お酒の神様」として親しまれる松尾大社にとっては、ここに現代の信仰の一端がシンボライズされていると言えるかもしれません。  右隻  左隻 私は下戸の方なので、地元のいくつかのラベルしかわかりませんが、日本酒好きの人には楽しい屏風と言えそうですね。 こんなにも酒銘があるのかと驚くばかりです。これでも全てではなさそう。 「酒銘を寄せた醸造会社は関西近県にとどまらず北海道、宮城、福井、北陸、岐阜、愛知、鳥取、岡山、広島、山口、福岡など広域に及ぶ」と、説明文に記されているだけですから。 興味深かったのは「亀牛玉宝印版木」です。2匹の亀の図柄の中央に、一方は「松尾社」他方は「神璽」の文字、その両側にそれぞれ「牛玉」「宝印」の文字が彫り込まれた版木です。これは様々な神社で発行されている牛玉宝印の護符だそうです。紀伊の熊野三山のものが著名とのこと。 なぜ、亀の図柄? 松尾大神は亀を御使としているから、亀の姿が使われているそうです。 第2章は、天下人らが松尾大社に与えた朱印状等がオンパレードです。  PRチラシより PRチラシよりこれは織田信長が与えた朱印状です。 天正13年(1585)に豊臣秀吉が与えた朱印状も展示されています。 圧巻は、德川家康以来德川家茂に至るまでの朱印状がずらりと展示されていることです。 家康・秀忠・家光・家綱・綱吉・吉宗・家重・家治・家斉・家慶・家定・家茂と12通並んでいます。 家宣・家継・慶喜の3将軍は発給していないそうです。内容は全て共通しています。 山城国内の933石の社領を認め、境内の諸役を免除するという内容です。(図録より) 神社運営においては根幹事項です。天下人と神社の関係がよくわかります。 第3章は引き続き文書が主体です。  PRチラシより PRチラシより最初に、この「山城国松尾神社近郷絵図」(鎌倉時代14世紀)が展示されています。 鎌倉時代の松尾大社の様子がうかがえます。 下文、書状、院宣、教書など様々な文書が展示されています。松尾大社の所領と社領経営に関心のある人には興味深い文書類でしょう。  PRチラシより PRチラシよりその中の1つに「源頼朝書状」(文治2年/1186年)が展示されています。 横領等が進んでいた遠方所領3ヵ所について、松尾社が鎌倉幕府に訴え出たことに対しての下知状だそうです。(図録より) こういう文書が残っている故に、当時の状況や諸制度などの実態がわかってくるのでしょうね。 興味深かったのは、江戸時代の神事を記録した「松尾社三箇大神図」(万治2年/1659年6月19日)です。略図による絵図。特に、松尾社の社殿の中に神宮寺も描かれていることに興味をもちました。やはり江戸時代には神宮寺があったのかと。 最後の第4章がやはり見どころです。 老年の男神像を中央にして、左には壮年の男神像、右にはチラシや入場券に使われている女神像と、神像三軀が横一列に安置されています。 三軀とも平安時代9世紀に針葉樹の一木造で制作された神像です。松尾社の神宮寺に祀られていたとか。神像としては日本最古級だそうです。(図録より) 男神の壮年と老年の相貌のコントラストに見どころがあります。いかめしさの相の違いを感じられるように思います。 ほかにも、女神像3軀、男神像と僧形神像各1軀が展示されています。 平日の午後、来館者が比較的少なくて、静かな雰囲気の中でゆっくりと展示品を眺めることができました。  松尾大社の境内の建物の大きなパネル写真が掲示され、その前に菰包みの酒樽が置かれています。 お酒の神様信仰を表す境内の景色を感じとれる壁面です。  こんな記念撮影用スポットも設置されています。 メディアワークス文庫に著者:浅葉なつ、イラスト:くろのくろ『神様の御用人』という作品があるそうです。「ある日突然、神様たちの御用を聞いてまわる”御用人”に任命されたフリーター・良彦の東奔西走の日々を描いた」(掲示説明文より)シリーズで、その第7巻に松尾大社の摂社・月読神社が登場すると言います。この背景のイラストは、第7巻のカバーイラストで、月読神社の境内の景色だとか。 付録として2点ご紹介します。    京都文化博物館の2階、エスカレーターを上がったところに、紫式部像が置かれています。 特別展に行った時は、4階・3階での鑑賞を終えて、この2階の平常陳列と企画展示を眺めます。 エスカレーターで降る前に、この像をちらりと眺めるのがルーティンになっています。 紫式部は、今の大河ドラマ「光る君へ」では中心人物の一人。  京都文化博物館と京阪電車の三条駅との往還で、三条通を歩いていて初めて目に止まった石標「勤王志士 西川耕蔵邸趾」です。幾度も歩きながら気づかなかった! かつ不敏にしてまったく連想も働かない人物名です。あなたは、ご存知でしたか? 京都の町中には知らない事が一杯! ご覧いただきありがとうございます。 参照資料 *図録『松尾大社展 みやこの西の守護神』 京都府文化博物館 2024 *松尾大社展 展示品一覧表 *PRチラシ 補遺 松尾大社 ホームページ 松尾大社 :「京都観光Navi」 お酒の神様を祀る「松尾大社」。境内の見どころや注目ポイントをチェック! :「そうだ 京都、行こう」 西川耕蔵邸址 :「フィールド・ミュージアム京都」 西川耕蔵招魂碑 :「フィールド・ミュージアム京都」 西川耕蔵 :「コトバンク」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) こちらもご覧いただけるとうれしいです。 探訪 [再録] 京都・洛西 松尾大社とその周辺 -1 松尾大社(1):楼門、本殿、神輿庫、南末社ほか 4回のシリーズでご紹介 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

酒銘屏風はめずらしいですね

松尾大社はお酒の神様、お酒の博物館がありましたね 「松尾大社 酒-1グランプリ」!というのがあって、各蔵が出展している日本酒を試飲し好きな「蔵」を選んで投票し、グランプリが決まるとか(松尾大社HPによる) (2024.05.26 22:15:32)

Jobimさんへ

お酒の資料館があることは、かつて探訪した時に知りました。 しかし、「松尾大社 酒-1グランプリ」というのは知りませんでした。 日本酒好きには楽しい話ですね。 日本酒を口にすることはできますが、普段ご縁がないので、その方の情報にも疎いです。 調べるという意味での興味が湧きました。 どこのお酒がグランプリになったか、ちょっと調べてみます。 おもしろい情報ありがとうございます。 (2024.05.26 23:45:43) |