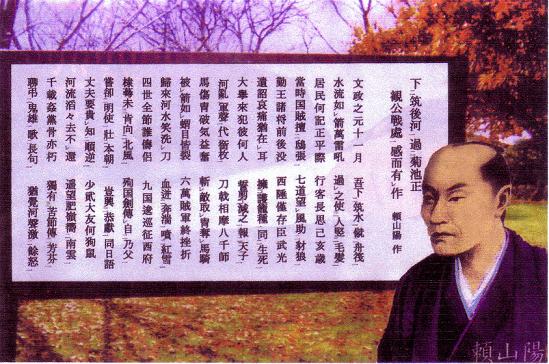

頼山陽漢詩文、頼山陽の肖像画 (合成して作ったものです)

筑後川を下り、菊池正観公の戦いし処を過ぎ、感じて作るあり 頼山陽

ぶんせい げん じゅういちがつ われ きくすい くだ しゅうばつ やと

文政の元 十一月, 吾 筑水を下って舟筏 を 雇う。

すいりゅう や ごと ばんらい ほ これ す ひと もうはつ た

水流 箭の如く万雷 吼ゆ, 之を過ぐれば人をして毛髪を竪てしむ。

きょみん なん き しょうへい さい こうかく とこしな おも きがい とし

居民 何ぞ記せん正平の際, 行客 長えに思う己亥の歳。

とうじ こくぞく しちょう ほしいまま しちどう ふう のぞ さいろう たす

当時の国賊 鴟張を擅 にし, 七道 風を望んで豺狼を助く。

きんのう しょしょう ぜんご ぼっ せいすい わず そん しん たけみつ

勤王の諸将は前後に没し, 西陲 僅かに存す臣 武光。

いしょう あいつう なお みみ あ りょうしゅ ようご せいし おな

遺詔 哀痛 猶 耳に在り, 龍種を擁護して生死を同じうせん。

たいきょ き おか かれ なんびと ちか これ せんめつ てんし むく

大挙 来たり犯す彼 何人ぞ, 誓って之を剪滅 して天子に報いん。

かわ ぐんぜい みだ かんばい かわ とうげき あいま はっせん いくさ

河は軍声を乱して銜枚に代り, 刀戟 相摩す八千の 師。

うまきず かぶと やぶ き ますます ふる てき き かぶと と うま うば の

馬傷つき兜 破れて気 益々 奮う, 敵を斬り兜を取り馬を奪って騎る。

や こうむ い ごと もくし さ ろくまん ぞく ぐん つい ざせつ

箭を被ること蝟の如く目皆裂く, 六万の賊 軍 終に挫折す。

きらい かすい わら かたな あら ち ほんたん ほとばし こうせつ は

帰来 河水に笑って刀を 洗えば 血は奔湍に迸って紅雪を噴く。

しせい ぜんせつ たれ ちゅうりょ きゅうこく しゅんじゅん せいせいふ

四世の全節 誰か儔侶 せん, 九国 逡巡 す 西征府。

いかく いま あえ ほくふう むか じゅんこく けん だいふ つた

棣萼未だ肯て北風に向かわず, 殉国の剣は乃父より伝う。

かつ めいし しりぞ ほんちょう さかん あに きょうけん どうじつ かた

嘗て明使を卻けて本朝 を壮にす, 豈 共献 と 同日に語らんや。

じょうふ よう じゅんぎゃく し たっと しょうに おおとも なん くそ

丈夫 要は順逆 を知るを貴ぶ, 少弐大友 何の狗鼠ぞ。

かりゅう とうとう さ かえ はる のぞ ひれい なんうん む

河流 滔々 去って還らず, 遥かに望む肥嶺の南雲に嚮うを。

せんざい かんとう ほね また く ひと くせつ ほうふん つた あ

千載の 姦党 骨 亦朽ち, 独り苦節の芳芬を伝うる有り。

いささ き ゆう たむら ちょうく うた なお おぼ かせい よど げき

聊か鬼雄を弔うて長句を歌えば, 猶 覚ゆ河声の余怒を激するを。

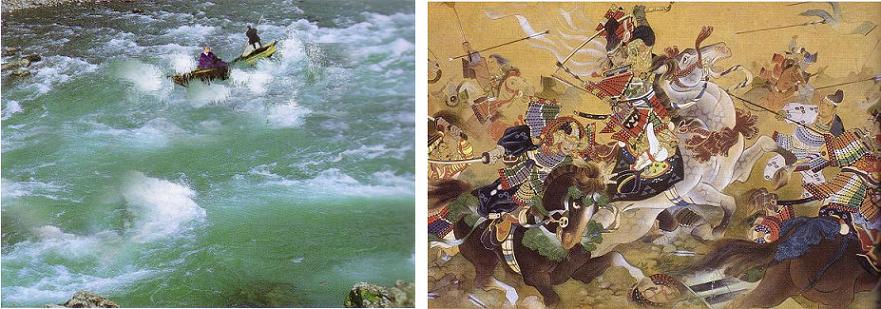

左は、水流箭の如く万雷吼ゆる如く人をして毛髪を竪たしむ。この画は頼山陽肖像画を前の方に配置し、数枚で合成した想像図です。 右は「大保原合戦太平記」より菊池武光奮迅の図

詩文説明

文政元年11月私は舟を雇って筑後川を下った。水の流れは箭の様に速く、音は猛獣がいかり狂って吼える如くに聞こえ、身の毛もよだつ凄さである。土地の住民達は知らないだろうが此処は正平(己亥の年)の昔、菊池武光公の奮戦の場所であり、その時のことを私は、旅の身ながらも追懐せざるを得ないのである。当時は国賊(足利義詮)が梟のように翼を広げ猛威を奮っていて、七道(日本全国)がその威勢を恐れ服従した。楠木正成・新田義貞ら勤王の諸将は前後して亡くなっており、西の果てに僅かに臣、菊池武光が残ってるだけである。武光の耳には今も猶、後醍醐天皇崩御の際の悲しくも痛ましい詔が残っており何としても、皇子懐良親王と生死を共してでも御守りする覚悟である。

今大挙して来る敵は何者ぞ、と見ると、裏切り者の少弐頼尚である。武光は怒り心頭し皇恩に報いるため、これを滅ぼさんと筑後川に沿うて河を渡った。河の水音は軍馬の響きをかき乱し枚を含む必要もない。敵に気取られぬように八千の精兵は敵陣になだれ込んだ。忽ち刀と戟と互いに打ち合う大修羅城と変じ武光も馬も傷付き冑は破れたが気は益々奮い、敵将少弐武藤を斬って冑を奪って乗り、戦場を駆け巡った。頼尚の子頼泰を生捕り4人の敵将を斬り奮闘、敵も味方も箭は全身に針鼠の如く刺さり、目尻は張り裂け血を含む形相、さすが少弐6万の軍勢もついに敗走した。

戦い終わり河水に刀を洗うと、血はうずまく激流に迸って、時ならぬ紅雪を噴いた。菊池4世(父武時・子武政・孫武朝)に亘って忠節を貫いたのである。外にこれに比類するものがあろうか。これによって九州は懐良親王の征西府の威風におされ足利氏は逡巡した。武光の兄弟達は誰1人として北朝に就いたものはなく国に殉ずる精神は皆、父武時から受け継がれたのであった。嘗て武光は明の太祖が我国に送った書状の無礼なのを見て使者を追い返し日本の威光と体面を発揚したことに対し、かの足利義満は明に対して臣と称し、恭獻王の封爵を受けた恥知らずの行為とは雲泥の相違、足利義満とは同日に論ずることを出来ない。男児たるもの物事の順逆をわきまえる事を貴ぶものである。逆賊足利氏にくみした少弐・大友の如きは犬畜生にも劣ると云ってもよい。

河水は滔々と流れ去って二度と帰らぬように月日もいつしか遠く隔たってしまったが遥かに肥後の連山が雲間に聳えているのを見ると当時、菊池氏が一族あげて南朝に尽くした忠節を連想させるものがある。千年を経て少弐・大友の姦賊の一味はその骨と共に朽ち果ててしまったが、これにひきかえ、菊池氏の苦節はその名も芳しく今に伝えられているのである。古今を追懐して聊か英雄武光の霊魂を慰めようとこの長詩を歌えば、河声は今猶武光が正平の余噴をもらしているかの如く、一段と激しく響くのである。「日本漢詩(上)」参考。

現在の宮の陣橋より大刀洗方面を望む

隈の太刀を洗ったという場所で川の横に写っているのが右の写真2枚です。「菊池武光大刀洗之碑」と「大刀洗橋」

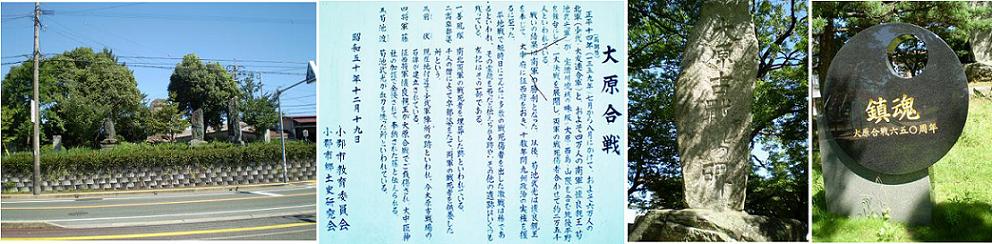

大原の戦いは概ねこの辺りだったらしいです上写真は小郡市役所の横の道路に面した場所の4コマです。

鎮魂650年記念碑(2009)です。

※大原合戦掲示板文面= 正平14年(1359)7月から8月にかけておよそ6万人の北軍(少弐・大友連合軍)と、およそ4万人の南軍(懐良親王・菊地武光軍)が、宝満川流域の味坂・大原・西島・山隈を含む筑後平野を舞台にして一大決戦を展開し、両軍の戦死傷者合わせて約2万5千人といわれている。戦いの結果は南軍の勝利となった。以後、菊池武光は懐良親王を奉じて、太宰府に征西府を置き、10数年間九州政治の実権を握るに至った。平地戦で短時日にこんなに多数の戦死傷者を出した激戦は稀であるといわれ、その霊魂を弔ったと伝えられる跡や、その他の遺跡はいくつも残っている。

1、善風塚 南北両軍の戦死者を埋葬したといわれている。

2、高卒都婆 千人の僧によって卒都婆をたて、両軍の戦死者を供養した所という。

3、前伏= 現在地付近で少弐軍陣所の跡といわれ、今大原古戦場の石碑が 建立されている。

4、将軍藤= 征西将軍懐良親王が大原合戦でご負傷され、大中臣神社の加護で全快されて、奉納された藤と伝えられる。

※筑後川の戦い (日本史辞典)

南北朝時代九州筑後川をはさんで行われた激戦。1359(正平14・延文4)8月、菊池武光ら南朝軍と少弐頼尚・阿蘇惟時良足利軍との戦い。はじめ少弐らは征西将軍懐良親王を擁する菊池氏らと提携していたが、のち離反し、武光らと対陣した。

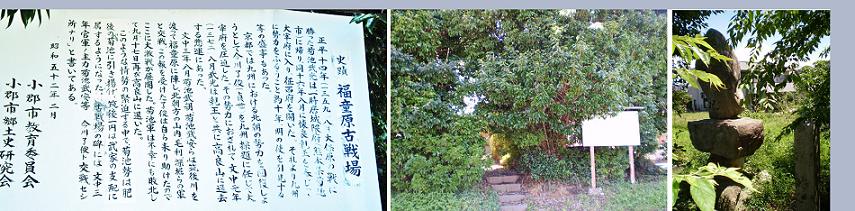

福童原古戦場掲示板 福童原古戦場碑の入口 古戦場碑

※福童原古戦場の掲示板説明文=正平14年(1359)8月大保原の戦に勝った菊池武光は一時居城隈府(熊本県菊池市)に帰り同16年8月に懐良親王を報じて太宰府に入り征西府を開いた。それより九州に勢力をふるうこと約10年、明の使いを引見する等の盛事もあった。京都では九州における北朝の勢力を回復しようとして今川了俊(貞世)を九州探題に任じて大宰府を圧迫した。その勢力に推されて文中元年(1372)8月、武光は親王と共に高良山に退去する悲運にあった。文中3年8月菊地武朝・菊池武安らは筑後川を渡って福童原に陣し、北朝方の山内・毛利・深堀らの軍と交戦、この報を受けた了俊は自ら来り助けたので此処の大激戦が展開した。菊池郡は不幸にも敗北して9月17日再び高良山に退いた。このような情勢の緊迫する中で菊池勢は肥後の菊池に引き揚げ、筑後一円は武家の支配に属するようになった。古戦場の碑には「文中3年官軍の主力菊池武安等今村了俊と交戦し所なり」と書いてある。

(小郡教育委員会・小郡郷史研究会) 土地の人は千人塚と呼んでるようです。