|

|

|

テーマ:好きなクラシック(2294)

カテゴリ:コンサート

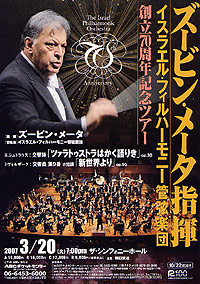

チケットを入手してから約5ヶ月。首をキリンさんのように長ぁ~くして待ちに待った演奏会に行ってきました。そうです、巨匠マエストロ、ズービン・メータ指揮、イスラエル・フィルの記念コンサートです。

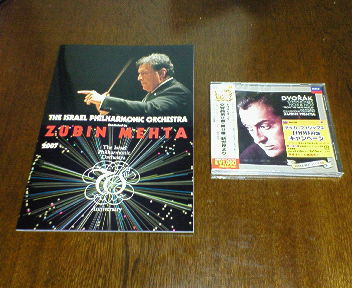

イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団 創立70周年記念ツアー  2007.3.20(TUE) 7:00pm ザ・シンフォニーホール プログラムB R.シュトラウス:交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 op.30 ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調「新世界より」op.95 座席:1階H列の23番 ↑↑↑↑↑↑↑ クリック!!! 開演時間は午後7時。ステージ上に演奏者が続々入ってきます。そしてチューニング開始。1曲目でパイプオルガンが使用されるため、これを基準に音程が計られます。チューニングが終わると、さあいよいよ指揮者が登場します。そうです、今年2007年のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートでもタクトを振った、あのズービン・メータです(良かった、本物で……(苦笑)。)。 R.シュトラウス:交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 解説 この曲の題名は、ドイツの哲学者ニーチェによる4部からなる大著に基づいています。ただ曲の内容は哲学的なものではなく、この作品によって証明されたニーチェの天才を讃えるものとなっているそうです。 「自然のモティーフ」と呼ばれるトランペットの印象的な上昇音型により始まるこの曲は、映画「2001年宇宙の旅」冒頭部分に使われたことからも一躍有名になりました。 全曲は導入部の後、「現世に背を向ける人々について」「大いなる憧れについて」「喜びと情熱について」「墓場の歌」「学問について」「病より癒え行く者」「踊りの歌」「夜の歌」と8つの部分が続き、切れ目なしに演奏されます。 感想 この作品の冒頭が、あたかも今回のコンサートの幕開けを暗示しているかのような華々しい演奏で始まりました。日の出前の薄暗い景色から、太陽が高くなるごとに辺りが徐々に明るくなっていく様を思い描きました。そして、一日が力強く始まろうとしている、そんな鮮やかな色彩が音となって我々聴衆に浴びせかかってきました。 他の8つの部分も、弦のうねりがこれでもかこれでもかと、波のように押し寄せてきます。低音はまるで地響きが起きたかのように、底を張って聴衆に攻めてきます。木管楽器は流暢に語ったり、また美しい声で上手に歌ったりと手馴れたもの。また金管楽器は音を前面に出すというよりはむしろ高いところに放って、まるで天から舞い降りてきたかのような崇高な音色を醸し出していました。 すべての楽器に生気がみなぎっていて新鮮な命が宿り、とても生き生きとした演奏でした。コンサート前には予習のために今から約39年前に録音されたメータ指揮のCDを聴きましたが、楽団は違うものの今回彼はそれを見事にほぼ完全再現してくれました。そうです、メータ氏はCDで聴いた通りの演奏を披露してくれたのです。 1曲目が終わって早くも会場内に「ブラヴォー」の声が飛び交いました。また、幾人かの人たちが拍手とともにスタンディング・オベーションで素晴らしい演奏を讃えていました。  休憩時間に、メータ指揮の「新世界」のCDを買いました(予習の段階で入手したかったのですが、なぜか在庫がありませんでした)。開演前には、プログラムも入手。休憩が終わって会場内に入ると、先ほどの演奏後の熱気がまだ覚めやらないためでしょう、自分の額にすぐ汗が滲んできました。 ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調「新世界より」 解説 ドヴォルザークによって作曲された第9交響曲は、1893年に完成しました。「新世界より」という標題は、同年ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団による初演の少し前に、スコアに書き記したといわれています。当時、アメリカやオーストラリアは、ヨーロッパの人々から「新世界」と呼ばれていました。 第1楽章に厳正なソナタ形式をとり、全体としては古典的ともいえるような様式感で作られたこの作品は、明らかに前作の第8番とは異なる作曲技法を用いています。この第9番を最後に、以後10年あまりの余生には交響曲を手がけることのなかったドヴォルザーク自身にとっても、頂点を極めた作品だったのではないでしょうか? 曲は以下の4つの楽章から成ります。 第1楽章 (序奏)アダージョ ホ短調 8分の4拍子。 ―――(主部)アレグロ・モルト ホ短調 4分の2拍子。 第2楽章 ラルゴ 変ニ長調 4分の4拍子。 第3楽章 スケルツォ。モルト・ヴィヴァーチェ ホ短調 4分の3拍子。 第4楽章 アレグロ・コン・フォーコ ホ短調 4分の4拍子。 感想 第1楽章は、新しい土地を発見した時、コロンブスが目にしたのはアメリカ大陸。どこまでも広い高原を馬で颯爽と駆け抜ける様子が目に浮かぶかのようです。 第2楽章は、日本では「遠き山に日は落ちて」、あるいは「家路」として知られています。オーボエが日の入りの絵画に筆を加え夕焼け色に染めていきます。辺りはすっかりオレンジ色で哀愁が漂い、しっとりとしていて遠い昔を懐かしく感じさせる音楽でした。 第3楽章。民族の血が騒いで歌ったり踊ったりと、楽器の奏でる情熱的ともいえる音色が、我々の魂を揺さぶります。一転、中間部では楽しさと喜びが表現されていて、感情的な抑揚が見事に効いていました。 第4楽章の冒頭は、TVCMでもよく用いられるためにたいへん有名です。トランペットによる勇ましいファンファーにも似たフレーズが印象的で、ここを思いっきり吹き鳴らす奏者が多いですが、今回の演奏では至って上品かつ厳かに奏でます。しかしながら、ここぞ!というところでは手加減なく主張していました。弦との微妙なバランスを計り、考え抜かれた巧みな演奏です。途中、あまりにも弦の響きが濃厚で深くて甘くて、時には激しくて、思わず聴いていてため息が出そうになりました。 演奏が終わると、予想通りまたもや「ブラヴォー」の声が!今度は、1曲目よりもはるかに多くの歓声があがりました。また何人もの人が立ち上がり祝福と心からの感動を表わす拍手。今回のように大きな歓声と多くのスタンディング・オベーションは、これまで経験したことがないほどのものでした。さすがはマエストロ、さすがは巨匠メータ! アンコール J.ヘルメスベルガー:ポルカ「軽い足取り」 J.シュトラウス2世:「雷鳴と稲妻」op.324 どちらも、メータ氏自身によってその題名が紹介されましたが、2曲目のJ.シュトラウス2世の作品はメータ氏がなんと日本語で紹介しました。彼の肉声が聞かれただけでなく、片言ですが、日本語まで聞けたのはとても貴重な経験でした。それで演奏のほうは、これはもう、ニューイヤーコンサートさながら、いいえ、まさにそのまんまという盛り上がりようでした。とても興奮しました。本当に楽しかったです。 コンサートを終えて コンサートが始まるまでは、やはり幾らか聴く私も緊張していました。それは、期待通りの演奏を聴かせてくれるだろうか?という不安の混じった緊張感です。世界屈指の指揮者メータ氏で、しかも高いチケットだったとしても失敗に終わるコンサートの可能性はあるからです。しかし、そのような心配は今回まったく必要ありませんでした。早くも1曲目の冒頭からものすごいものを聴かせられて、緊張どころか興奮に似たものになっていました。ですから、期待通りの、いや期待以上の演奏会だったということができます。 なにせ違和感がほとんどなく、最後まで気持ちよく聴けたコンサートは、私にとって初めてだったように思います。弦も管も来て欲しい時に音が飛んでやって来る、といった感じです。それを実現させているのは、なんと言ってもメータ氏が的確な指示を指揮台から送っていて、演奏者の側がそれに瞬時のうちに応じているからでしょう。そこに指揮者とオーケストラの間の信頼関係を垣間見ることができました。 これぞ、世界のマエストロと本物のオーケストラです。参りました!  演奏会終了後、ホテルに向かう車の中のズービン・メータ氏 本日のランキングは?クリックで確かめて!!! ↓↓↓↓↓↓↓ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[コンサート] カテゴリの最新記事

|

|