押入れいっぱいの生地を活用しようと、せっせと二部式帯を作成しています。

基本、名古屋が一番好きですが、長~い距離を真っ直ぐに縫う自信が無いから。

出来上がった物を順次アップしておりますが、「二部式はお太鼓が落ちやすいので出番が少ない」とのコメントを頂きました。

「初心者さんにも簡単 二部式帯」なんて見かけるけれど、崩れやすいんじゃ

二部式帯」なんて見かけるけれど、崩れやすいんじゃ ですよねー

ですよねー

そこで今日は、二部式帯の落ちにくい締め方 を書いてみたいと思います。

を書いてみたいと思います。

二部式帯にも色々種類がありまね。

1.お太鼓を完全に形作ってある物。

2.1に帯枕、帯揚げまでセットしてある物 ( このタイプは帯揚げを取り替えることはできません)。

3.お太鼓を形作ていなくて、手になる部分をお太鼓に縫い付けてある物。

4.手は胴帯から作り、お太鼓は完全に開きの状態の物。

今回はこの中でも、一番締めにくいと思われる 4 を実践です。

(1) まず胴帯を巻き、縫い付けてある紐を前で結び帯の下に隠します。

あ、紐は帯下(お腹の方)にしてくださいね。胸側(上)にすると緩みやすく安定しません。

上側は多少緩んでいても全く問題ありません。いくらでも後から直せます。下だけしっかり!

白くプラプラしているのが紐ですね。

白くプラプラしているのが紐ですね。

(2) 胴帯と背中の間に、海苔巻きのようにクルクル巻いたハンドタオルを帯に並行に挟みます。

この時、帯のヘリからタオルが出るか出ないかギリギリに挟むのがコツ

これが名古屋帯なら結び目になる部分で、お太鼓を支えてくれます。

はい、アップ ⇒

はい、アップ ⇒

(3) 帯枕に帯揚を掛け、中心を輪ゴムで安定させます。

今回は江戸友禅作家さんが染めたスカーフを使用

今回は江戸友禅作家さんが染めたスカーフを使用

(4) さて、いよいよお太鼓を背負います。

お太鼓の部分に枕を当て、枕がずれないようにしてくださいね~(写真撮り忘れました )

)

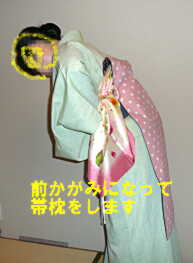

前かがみになり( これがポイント ) 、丸めたハンドタオルの上に乗せ、背中に枕がピッチリと

) 、丸めたハンドタオルの上に乗せ、背中に枕がピッチリと

沿うように結びます。

身体を起こした時に、枕が緩んだ時(若干緩みます)は枕の紐を結び直して。

≪お助けメモφ(。_。*)≫

枕に紐が付いている物が多いですが、紐を取り、枕を筒状にしたガーゼに包んで使用すると

更に安定しやすくなります。

ただ、結んだガーゼを胸元にしまう際に、紐に比べる胸元がモソモソするかな。

前かがみが大切! 背中にピッタリ枕が沿います。

前かがみが大切! 背中にピッタリ枕が沿います。

(5) 帯揚を前で仮処理をし、帯下2cmの所に仮紐をあて、タレ先10cm残してお太鼓を決めます。

もしも胴帯が緩んでいたら(手が胴帯に付いている物は、緩みやすい)、ここで直します。

ピンク色してるのが仮紐。

ピンク色してるのが仮紐。

(6) 手を通して帯締めをします。帯揚げの処理をして 完成~

リバーシブル二部式帯 (一昨日出来上がりました~!)

リバーシブル二部式帯 (一昨日出来上がりました~!)

こんなPOPな柄で作っても良いですね~

【ルネ・デュー】オーダーカーテン marimekko マリメッコ PIENI UNIKKO ピエニウニッコ