|

|

|

カテゴリ:日ノ本は言霊の幸はう国

◇ 10月18日(日曜日) 旧九月一日 丙申(ひのえ さる) 先負: 朔、浅草観音菊供養、川越祭り

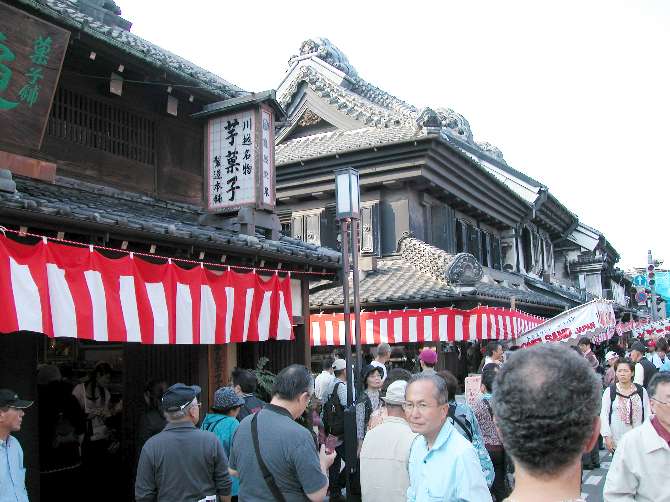

【川越祭り】 【川越祭り】この土曜日曜は埼玉県川越市の川越祭りであった。川越祭りは、元々川越の総鎮守である氷川神社の神幸祭の付け祭りが発展したものだが、そういうご託や能書きは既に多くの人によって紹介されている筈なので、僕が色々書くまでもない。 近くに居ながら僕は未だ行った事がなかったので、秋晴れのお天気を幸いにして出かけてみた。 西武線の本川越駅を降りると既に物凄い人混みで、満足に歩けない。お祭りの期間中は、市内の中心部は全面交通規制が布かれ、自動車は全く走れない。  道路は全て人ばかり。其処に町々の山車が練り歩く。蔵作りの街として有名な筋は、山車の通るメインストリートでもあり、ところどころに山車を眺める縁台がしつらえられ、囃子舞台もあってオカメヒョットコ、狐面など色々な装束をした人が、笛と鉦の音曲に合わせて踊っている。 道路わきには屋台の店が目白押しで、焼きそば(大盛り、オムレツなどの種類がある)、お好み焼き(これも大阪名物、広島風など)、たこ焼き(京風、大粒など)、焼き鳥  (秘伝のタレかけ放題というのがあってマヨネーズが置いてあった)、じゃがバター、ベビーカステラ、チョコバナナ、水飴、金魚すくい(夏の思い出、だそうだ)・・・などなど、縁日定番を商う店の他に、ケバブとかタイ風ラーメンなどという昔は見なかったような店も並ぶ。中に「はしまき」などという店があって、何だろうと思えばお好み焼きのようなものを割り箸に巻いて売っている。こんなもの初めて見た。「宝石すくい」などというのもあって、 (秘伝のタレかけ放題というのがあってマヨネーズが置いてあった)、じゃがバター、ベビーカステラ、チョコバナナ、水飴、金魚すくい(夏の思い出、だそうだ)・・・などなど、縁日定番を商う店の他に、ケバブとかタイ風ラーメンなどという昔は見なかったような店も並ぶ。中に「はしまき」などという店があって、何だろうと思えばお好み焼きのようなものを割り箸に巻いて売っている。こんなもの初めて見た。「宝石すくい」などというのもあって、 これはキラキラする紙片(?)を埋め込んだプラスチックボールを水に浮かべたのをすくい取るというものであった。こういうコケおどしは、如何にもお祭りらしくて良いものだ。 これはキラキラする紙片(?)を埋め込んだプラスチックボールを水に浮かべたのをすくい取るというものであった。こういうコケおどしは、如何にもお祭りらしくて良いものだ。屋台のほかにも川越らしい芋饅頭をふかして、熱々のものを蔵作りの老舗の店先で売っていたりもする。小江戸ビールという地ビールを飲ませる店もあった。川越の人々にとっては、年に何度も無い稼ぎ時なのだろう。 こういう中を何処から湧き出てきたかと思うほどの人々が、思い思いに飲み食いしながら、肩を接してそぞろ歩いていくのである。  川越祭りの山車は29台あるそうで、江戸時代から伝わるものも多い。そういう山車は県指定の文化財になっている。山車同士が行き会うとそこで一種の「駆け引き」があり、暫く踊り手同士のやり取りがあって、何れどちらかが道を譲るような形になる。これを「曳っかわせ」といって、このお祭りの見所の一つになっているそうだ。 又山車はただ淡々と練り歩くのではなく、老舗の玄関口に正面を向けて、その店の主家らしき人々に挨拶をしたりする。多分街の顔役か、大口の寄付をしたのではあるまいかと勝手に思う。また、囃子舞台の一つづつにも立ち寄って、舞台の踊り手との間で掛け合いをしたりする。  とにかく主要な街筋は、おしなべて家の周りに紅白の幔幕を張り巡らしてお祭り一色である。 僕はいささか人混みに食傷して、時の鐘の筋を東に向かった。予め地図を見て調べておいた川越城本丸御殿跡(現在は平成23年まで補修工事中で閉館中)と、隣接する川越市立博物館に行こうと思ったのだ。 暫く歩いて行くほどに人混みは嘘のように消え、県立川越高校の付近まで行くともう誰も歩いて居ない。閑散と静まったひ街角には赤い郵便ポ  ストが祭りなど知らん、というように立っている。 ストが祭りなど知らん、というように立っている。田舎のお祭りはこういう所が良い。喧騒を外れれば、其処は普通の静かな町並みである。祭りの華やかさや賑わいは遠くの夢のようだ。そういうところを歩く一種のもの哀しさには独特の味わいがある。 普段、何処まで行ってもお祭りだらけのような東京とは、その点が違う。 博物館に寄って、川越の歴史などの展示物を拝見したあと西に向かい、再びお祭りの喧騒と人混みに身を投じた。そろそろ夕闇が迫るころになり、山車には灯が入った。 これから幾つもの山車が交差点で出会い、「曳っかわせ」が繰返されるクライマックスになるそうだが、もう流石に大混雑は沢山だ。この程度で余韻を残しながら引き上げるのが丁度良い。 灯が点ってまだまだ喧騒と混雑が続く中を、再び電車に乗って帰ってきた。  埼玉では12月になると今度は「秩父夜祭」というのがある。これは京都祇園祭、高山祭と並んで日本三大曳山祭の一つであるが、これも僕は未だ見たことが無い。 しかし、行くかどうかは未だ決められないでいる。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2009.10.19 16:19:33

コメント(0) | コメントを書く |