|

|

|

カテゴリ:薀蓄

【2011年(辛卯) 8月14日(日曜日) 旧7月15日 辛丑 先負】

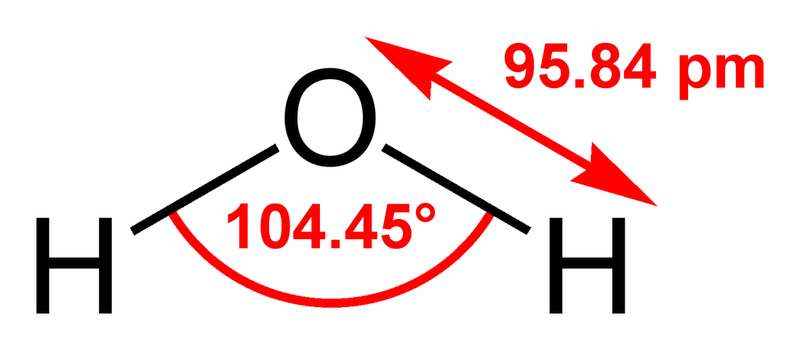

毎日猛烈な暑さが続いている。何年か前から暑くなると熱中症に気をつけろと言われるようになった。(昔は日射病といっていた。) それで「こまめに水を採りましょう」と、私の住む町では防災放送というので、折に触れては拡声器放送をしてくれている。私の部屋では夏でもクーラーを稼動させていないので、防災放送で促されるまでもなく水を飲んでいる。水を飲んでは汗をかいている。汗は乾く間もあるどころか、どんどん出てくる。汗が出るのは体温調節機能がちゃんと働いているということだから、「生きている」とは実感できるが、決して快適どころではないのは当たり前だ。 しかし、人間は本来恒温動物であるのが、技術を進歩させ、莫大なエネルギーを費やして、今や「恒環境動物」になり、暑いといえば涼しくし、寒いといえば暖めて、その結果環境問題やエネルギー問題を抱え込んでしまっている。 神経を使う作業や人と会ったりする時以外は、別に高邁な決意があるわけではないけれど、私としては半分意地になって汗をかいているようなところがある。 それにしても水は偉大だと思う。  何より人間を含む生き物の全てが、水でできている。 人間ならば体重の62%が水だ。生まれたての赤ん坊の頃は、全体重の80%程が水だそうだ。 海や川の水の中に棲んでいる魚の場合は概ね82%、今周辺でしきりと婚姻の唄を競っている蝉だって、あんなにスカスカに見えて全体重の約61%が水なのだ。クラゲにいたっては95%が水だが、まぁこれは無理なく想像できるな。 植物の場合も似たようなもので、草の場合は80数パーセントが水、樹木の場合も半分以上が水で出来ている。 全ての動物を根底で養っているのは植物だが、根によって吸収された水は植物の体の成分として貯め置かれると共に、蒸散によってどんどん空気中に放出される。水が蒸散していくことで葉を冷やし、又植物体内で水に関して負圧が生じ、これがポンプの働きになって根から何十メートルの高さの梢にまで水を供給することが出来る。吸い上げた水の九割以上がこの蒸散によって空中に失われるそうだ。 残りの一割未満の水を使って光合成が行われる。光合成は太陽エネルギーを使って二酸化炭素と水からデンプンを合成するプロセスだ。 この植物本体や合成されたデンプンを動物が食べる。その動物を又肉食動物が食べて生きている。こうしてみると我々生き物は、膨大な量の水のお蔭で生きているのだということが良く分かる。 例えば日本人の主食である米の場合、一キログラムの米を生産するのに約3.6トンもの水が必要だそうだ。つまり、米の生産には3,600倍の水が必要だと言うことだ。他の穀類でもほぼ同様で、小麦やトウモロコシでは約2,000倍、大豆では2,500倍の水が必要になる。 もう少し感覚的に分かり易くすると、普通のお茶碗に一杯のご飯には、家庭の浴槽(約200リットル)2.5杯分の水が費やされているということになる。ご飯を一膳お代わりすると、その背後には浴槽2杯分の水が背後霊のように控えているということだ。 ところで日本の食糧自給率は四割程度でしかない。 トウモロコシも小麦も大豆も、殆どが海外からの輸入に頼っている。これはつまり、我々がちゃんと食事を戴くためには、生産国の水を非常に大量に消費しなければならないということである。 もし、そういった国々の水事情が悪化したらどうなるか?もし、そこの水が汚染されたらどうなるか?・・・ そう考えると、環境問題は世界レベル、地球レベルで考えないとダメなんだということが、非常に身につまされる実感として感じられる。 もっといえば、食料の外国依存は国際問題、更には戦争の危機を孕んでいるとすらいえる。 我々が喜んで戴いている牛も豚も、そして鶏も、牧草や穀物など植物を飼料として育てられる。上にも書いたように、草や穀物が生産されるためには、それの千倍ほどもの水が必要だ。 その結果を動物が食べる。 一般に動物(人間も例外ではありません)では食べたものの10%程度しか「身」にならない。残りの90%は排泄されて、別の生き物(植物や細菌など)の食料になる。それは食物の大連鎖という点ではちゃんと意味あることなのだが、そうなると人間や肉食動物が肉を食べるということは非常な無駄をしていることになる。エネルギーコスト的には、野菜や穀物を直接食べる方がはるかに理にかなっている。 世の中のヴェジタリアンが、そこまで考えているとすれば、彼らは中々の慧眼の持ち主だと認めざるを得ない。(でも私は、肉はやはり美味しいのだが。ライオンも恐らく同意見だと思う。) つまりは、「生きとしいけるものは水である。」そう言い切ってもいいくらいなのだ。 地球が誕生して10億年ほども経った頃、寄り集まった岩石などが概ね落ち着いて、中に含まれていた水が蒸発し、雲になり、「地球規模」の大豪雨をもたらして、その結果海が出来た。 水には色々特異な性質があるが、その一つが地球の大部分の環境では、「色々な物を溶かし込む液体で存在する」ということだ。溶かし込まれた物は、お互いに化学反応を起こし易い(つまり相互に衝突し易い)距離にある。水が気体(つまり水蒸気)としてしか存在できないと、これらの物はお互いに離れすぎていて、中々反応しない。一方で水が固体(つまり氷)だと、今度はこれらの物が自由に動けないから、お互いにぶつかるチャンスは小さくなってしまう。  水は水素原子が二つ酸素原子にくっついた分子だ。つまりH2O(エイチツーオー)である。水の分子量は18である。一般に分子量18程度の化合物だと、沸点は-80℃程度になる。そうなると水は我々の生きている環境では気体でしか存在できないことになる。 水は水素原子が二つ酸素原子にくっついた分子だ。つまりH2O(エイチツーオー)である。水の分子量は18である。一般に分子量18程度の化合物だと、沸点は-80℃程度になる。そうなると水は我々の生きている環境では気体でしか存在できないことになる。しかし、実際には水は100℃で沸騰して液体から気体(水蒸気)になる。つまり我々が暮らす世界では、水は普通液体なのだ。これは水の「水素結合」という性質に由来する。 幸いなことに水が液体で存在しているから、中に溶かし込まれた様々なものは、ぶつかり合って色々な化合物が出来る。これに当時海中にまで降り注いでいた紫外線の作用などもあって、やがて生き物の基本構造である有機物が合成された。色々な分子はぶつかり合って、相手を得れば徒党を組みたがる性質がある。 その内自発的にそういった塊を「膜」で囲い込んでしまって、原始生物が登場したのだ。 我々の体もはるか昔のこの名残を留めている。つまりは細胞だ。細胞は膜で包み込まれた海に他ならない。その小さな海の中で、一定の反応が間違いなく行われるように、膜が「外側」から守っているのである。 我々が「生きている水の塊」であるのは、こういう由来なのだ。 細胞の中で活発な反応が行われるためには、細胞内の水が豊かでなければならない。 人間の場合は、受胎してから出産まで、そしてその後は赤ん坊から子供へと成長する時期は、様々な反応が活発に起こっている。だから、上に書いたように生まれたばかりの赤ん坊では、全体重の八割程度が水なのだ。 青年になって成長が鈍り、やがて大人になって成長段階を終える頃になると、水の含有率は徐々に減ってくる。これはつまり、活発な反応が収まり、それまでのように細胞が水を必要としなくなるからだ。この際体の外側、つまり表皮の方から段々「乾いて」くる。 この辺りを何とかしようと色々工夫しているのが、私が顧問をしている会社を始めとする、「基礎美容」とか「素肌美容」といわれる分野なのだ。 さて、水にはもう一つ、我々生き物にとって重要な特徴がある。 それは、固体になるとき体積が増えるということだ。 よく知られているように水が凍る(液体から固体になる)時には、体積が11%ほど増える。つまり1キログラム(つまり1リットル)の水より、1キログラムの氷のほうが「大きい」。この性質のお蔭で氷は水に浮かぶのである。 若し、水が凍ったときに体積が小さくなるのであれば、氷は水に沈む。 つまり寒冷地の海では(或いは地球が冷えた時期には)底の方から凍ってしまい、海底近くに住んでいた生き物(海では今でも底棲生物の方が圧倒的に多い)は死んでしまったに違いない。そして、やがて海が全面凍結すれば、生き物が棲める世界は無くなってしまう。 しかし、氷が水に浮かぶ性質があるために、地球の海が完全に凍結してしまうことはなく、氷河期でも或いは「全球凍結」の時代でも、海の底深くではちゃんと液体の水が存在でき、生き物は生命を繋ぐことが出来た。 その結果、末裔としての我々が存在できているのだ。 こうして見ると、水にこういう特徴があったこと、そして地球が太陽からちょうど良い距離にあって、非常に長い時間の間、全地球平均気温18℃程度という、水が凍りもせず、気体にもなってしまわない状態にあったことは、まことに稀少で貴重なことだといえる。 我々(人間だけではありません)が、稀有な幸運の賜物であると共に、水はそれほどに「エライ」のだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[薀蓄] カテゴリの最新記事

|