|

|

|

カテゴリ:そこいらの自然

【9月23日(金曜日) 旧八月二十六日 辛巳 先負 秋分】

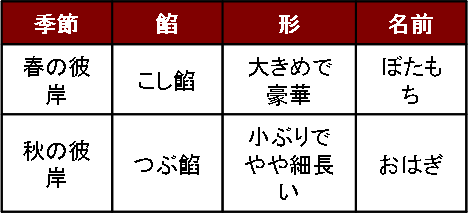

今日は秋分の日で祝日だ。21日の台風が通り過ぎて、翌朝は「台風一過」の青空が広がった、と思いきやその後雲がどんどん広がり、夕方には真っ黒な空から雨まで降ってきた。 明けて23日もご覧の通りの曇天で、秋の青空は望めそうにない。(それにしても、日本の空は電線が「うるさい」!・・・・ん、私の家の辺りだけか?)  【お彼岸の由来】 さて、今日はお彼岸の中日。 お彼岸は祖霊を敬う日として、墓参りに行く習慣が根付いているが、本来は太陽に祈る日だった。彼岸は「日願」だったのだ。ご存知のように春の彼岸のお中日(春分)と、秋の彼岸のお中日(秋分)には、太陽は真東から昇り、真西に沈んで行く(昼と夜の時間が同じ)。 そこでこの日、真西に沈んでいく太陽に礼拝し、はるか西方にあると信じられていた極楽浄土に思いを馳せていたというのが彼岸(日願)の始まりだそうだ。 「だそうだ」というのは、紀元806年(大同元年)に崇道天皇が詔勅を発して、この日を中心に前後七日間、全国の国分寺の坊さんたちに「金剛般若経」を読経させたという記述が「日本後記」にあり、これが「彼岸会」の初出だとされているからだ。今を去ること1300年も昔のことである。 天皇の詔勅で始まった彼岸会は、日本独自の行事なのだ。 彼岸会はこのように、元々は太陽信仰と仏教の浄土思想が合体したものとして始まったが、浄土には祖霊も仏になっていらっしゃる。それで徐々に「祖霊を敬う日」として定着していき1300年後の現在にまで至るというわけだ。因みに「彼岸」は「此岸(しがん)」に対する言葉で、悩みや苦しみに満ちた現実の世界に対して、「三途の川」の向こう岸、悟りと安息の西方浄土を表している。 今年の秋のお彼岸は、9月20日が「彼岸の入り」。そして今日が「お中日」として、26日が「お彼岸明け」と、延べ7日間続く。 「今年の秋のお彼岸は」と書いたのには訳があって、太陽と地球の位置関係で決まる春分も秋分も、年によって微妙に変化するのである。「最近」では秋分の日は、1888(明治20)年~1899(明治31)年の間は9月23日ではなく、一日早い22日だった。そして1900(明治32)年~1979(昭和54)年真での80年間は9月24日だったのだ。1980(昭和55)年から今年(2011年)までは、9月23日が秋分の日だが、来年(2012年)から2099年までの間は再び9月22日になる予定だ。 「予定だ」というのは、今後の事は天体力学からの予測であって、何らかの天変地異、じゃなくて「宇宙的事件(例えば地軸の傾き方が変わるとか)」が起これば、この限りではないからだ。 天文学的な予測によって「国民の祝日」としての秋分の日が決まる(春分の日も同じです)のだが、先ず日本の国立天文台の計算結果が毎年政府に報告される。次に、それによって時の内閣による「閣議決定」が下される。その上で、毎年「前の年の2月1日」までに官報に掲載されて告示されるのだ。 こうして、暦が天文学に基づいて決定されるのは世界でも大変珍しいことだそうだ。 つまり、今年の秋分の日は、鳩山由紀夫さんが閣議決定に署名して今日に決まった。来年の秋分の日は、野田佳彦さんが閣議決定に署名することで決まるのかどうか・・・・・?いずれにしても管直人さんは、日本の暦にも関係ない総理大臣だったことになる。 【おはぎとぼたもち】  「おしることぜんざいがどう違うのか?」というのは、「天ぷらをソースで食べるか、塩か、はたまた天ツユか?」と共に、暇つぶしの格好の話題とされている。 「おしることぜんざいがどう違うのか?」というのは、「天ぷらをソースで食べるか、塩か、はたまた天ツユか?」と共に、暇つぶしの格好の話題とされている。では「おはぎ」と「ぼたもち」の違いは? こし餡が「おはぎ」で、つぶ餡が「ぼたもち」? ご飯粒が残っているのが「おはぎ」で、そうでないのが「ぼたもち」? 大きくて「庶民的」なのが「ぼたもち」で、小ぶりで高級なのが「おはぎ」? お母さんが作ってくれるのが「ぼたもち」で、和菓子屋で買うのが「おはぎ」?・・・・・  私の結論は、「どっちも同じ」だ。 私の結論は、「どっちも同じ」だ。おはぎもぼたもちも、江戸時代頃に出来た「お菓子」で、お彼岸や四十九日の忌明け法要に食べる習慣が定着したようだ。餡に使われる小豆の赤色には、厄除け、魔除けの「おまじない効果」があると信じられており、お彼岸(本来は祖霊を敬うと共に、前後の三日間で仏道に精進するという延べ一週間の期間である)に、小豆餡で包んだ米餅をお供えして祖霊を慰めると共に、自分自身の功徳を積んでいた。つまりは、どちらも「お供え物」で、「自分たちで食べる」ものではなかったようだ。(無論、彼岸明けに「お下がり」としては食べたはずだ。) さて、餡の原料となる小豆の収穫時期は秋のお彼岸の頃だ。 獲れたての「新小豆」は皮も柔らかく、つぶしただけで食べても苦にならない。それで秋には新小豆をつかった「つぶ餡」で米餅を包む。 春のお彼岸の頃には、小豆も一冬越して皮も固くなっているから舌に残る。そこで、餡を濾すことで、食感を良くしようということになる。それで「こし餡」。 つまりは、昔は「秋の彼岸はつぶ餡」、「春の彼岸はこし餡」というのが主流だったようだ。 次は「おはぎ」と「ぼたもち」。 秋のお彼岸の頃は萩の花が咲き、春のお彼岸の頃は牡丹の花が咲く季節でもある。そこで、秋のお彼岸には赤紫の萩の花を真似て、米餅を小ぶりにやや細長くまとめる。一方、春のお彼岸には、牡丹の花になぞらえて大きめに豪華に作る。と、こんなような習慣もあったようだ。 まとめると表のようになる。  …ところが、最近では保存方法も随分進歩していることもあって、こういう区別は特に意識されなくなって来た。 …ところが、最近では保存方法も随分進歩していることもあって、こういう区別は特に意識されなくなって来た。それと音の響きとして「ボタモチ」より「オハギ」の方が何となく「上品そう」でもある。但しこの場合「オハギ」の「ギ」は、松田聖子の登場以来日本人が急速に失ってしまった鼻濁音で発音されなければならない。そうでないと「オハギ」も下品な発音として同類だ。(因みに江戸城の大奥では、「オベッタベタ」などとも呼んでいたようだ。これまた、キタナイ。 だから、私の結論としては、総合的に考えて「どっちでも変わらないでしょ!」ということにしておく。 さて、「彼岸」は俳句の季語でもある。ただ、季語として「彼岸」といえば春のお彼岸のこと。秋の場合は「秋彼岸」とか「秋の彼岸」となる。やはり秋より春のほうがときめくものがあるのだろう。 道問はれ道づれとなる秋彼岸 (松山寿美) 年金をもらわず生きて秋彼岸 (松沢久子) いずれにしても今日はご先祖の霊を慰めた後は、和菓子屋で買った(どうせ、わざわざ作る方は殆ど無いでしょう?)「ぼたもち」でも「おはぎ」でも召し上がって、ご自身(のおなか)もお慰めになりますよう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2011.09.23 15:53:58

コメント(0) | コメントを書く

[そこいらの自然] カテゴリの最新記事

|