|

|

|

カテゴリ:ヘテロソフィア・アート

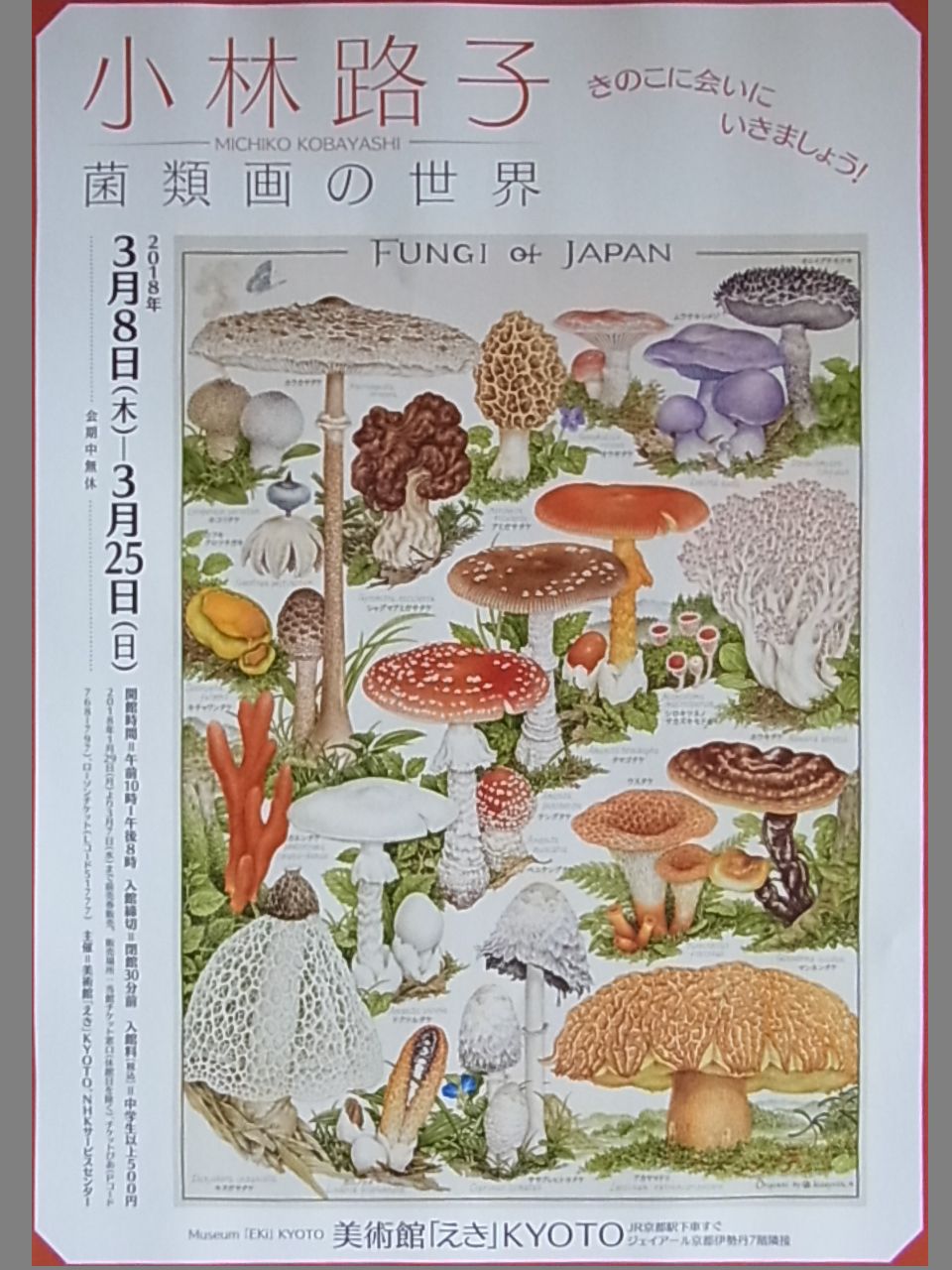

さて、ムックきのこクラブの南山城・井手町の旅は恙なく終わりましたが、車窓いっぱいに広がる春夕焼けの気配をまといながら、うたたねする人、夕餉の食材を考える人、尽きぬ話に興じる人たちを載せてJR奈良線の列車は一路京都駅を目指します。美術館「えき」KTOTOで開催されている小林路子の「菌類画の世界」展を巡るためです。  小林路子さんのこと 小林路子さんは、僕がきのこと決定的な出会いを果たした1980年代半ば頃、長野上田市の菅平にあるペンションきのこに定期的に集まってきのこサミットを開催していたきのこ料理研究家で博物学の内田、写真家の伊沢、ヤマケイの香川、北研の川嶋など関東圏のきのこ愛好家たちと交じって、きのこの細密画を手掛けていたきのこパイオニアの一人です。 私の日本キノコ協会時代には、彼女は平凡社の「日本変形菌図鑑」を刊行した筑波の萩原博光さんと協力して変形菌の細密画を中心としたきのこ展を銀座だったかで開催していたのを表敬訪問したことがありました。 彼女は抽象画を専門とするプロの作家でしたので、きのこの細密画などは朝飯前の作業で、私は彼女の菌類画がやがてアブストラクト芸術、すなわち微生物世界へとつながる表現へと注がれていくのを夢見て、期待に胸膨らませていたものです。 きのこは他者というものの存在を視野に収める最適の生き物 博物学としての<きのこ>は、アマチュアが菌類、とりわけ微生物世界へと降り立っていく際の玄関口に当たり、身のまわりに実在すると見える他者の自然から目にみえない世界へと知的関心を広げていくスタート地点に当たります。自分以外の他人や他生物と親しむ喜びを覚えた自然愛好家が、目の前の世界の向こう側にもっとスリリングな世界があることを自覚しはじめたときに出会うのが<きのこ>なのです。 いわば、目に見える微生物・きのこに気づくことは、自分中心に世界が回っていると考えてきた私が、他者の視線を獲得しはじめるというまさに記念すべきピカピカの1年生時代なのです。 きのこのみを対象とする学問の限界 従って、菌蕈学(きんじんがく)、すなわちきのこの子実体のみを対象とする学問から微生物世界へ降り立っていくには深い断絶があるのです。 これを乗り越える方法を模索してきたのが、私の目指す日本キノコ協会でした。すでに26年も昔のことです。 しかし、小林さんや私たちが活動をはじめた時期は、週休2日制がやっと始まり、朝から晩まで必死に働きづめでウサギ小屋の住民と揶揄された経済大国日本の私たちの親や私たちが、アウトドア生活を楽しみ始めたばかりの頃で「きのこの彼方の世界」なんてまだずっとずっと先の霞の彼方の話だったのです。 ようやくたどり着いたきのこと発酵文化の世界 21世紀も20年余り経った今、ようやくきのこの彼方の世界が現実味を帯びて手の届くところまでやってきたように感じています。 それが発酵微生物の世界だったのです。20年前には、発酵微生物世界の伝道師は小泉武夫さんただ一人でした。彼の出した中公新書の『発酵』は私がもっとも激しく揺さぶられた書物で私のバイブル(聖書)となっています。 しかし、私は食文化には疎い人間でしたので、きのこや発酵文化が、歴史的にも文化人類学的にもきのこの彼方へ通じているとは気づきませんでした。発酵食文化は、珍食・奇食のゲテモノ食文化とくらいにしかうけとめていなかったためになかなかきのことつながりませんでしたが、21世紀に入ってようやく「きのこの彼方」の世界を文化としてみた場合には、それを具体的かつ親しみやすい形で言うと、発酵とその食文化なのだと合点したのです。 ムックきのこクラブの近未来 日本キノコ協会を凌駕するムックきのこクラブの目指す「月のしずく文化協会(仮称)」は、小泉武夫さんの『発酵』で指し示した世界を<きのこ>という目に見える微生物を通して具体的に実現していく活動に終始することになるでしょう。私の目の黒いうちに何としても実現させたいものです。  私を支えてくれたきのこ国際文化人の人達 私を支え、応援してくれてきた数少ないきのこ国際人には、きのこ学者では寺川博典、吉見昭一、本郷次雄、相良直彦、今関六也。きのこ料理研究家では内田正宏、奥村彪生。アマチュアきのこ研究家では『きのこ方言図鑑』を著した松川仁、『冬虫夏草文化史』を著した奥澤康正、検索入門『きのこ図鑑』を著した上田俊穂、武田薬品の丸本龍雄、藤枝きのこ団地(朝日物産株式会社)の福原寅夫、神奈川県立博物館専門学芸員の生出智哉。出版界ではヤマケイの香川長生。そして関西菌類談話会の人達がいますが、すでに大半が鬼籍に入ってしまいました。こうしてみれば、35年という歳月は私にとってはまばたきひとつほどの短い期間でしたが、人の一生にとっては実に長いものなのかもしれません。 ムックきのこの現在 今回の橘諸兄を訪ねるきのこの旅には、グループきのこ星雲時代からの30年来の盟友・池田裕計くんや奥村彪生さん。日本キノコ協会時代からの20年来の盟友・澤村輝彦画伯。日露文化交流史研究家で親子2代で私どもを支えてきてくれた檜山真一さん。そしてムックきのこクラブで私を支えてくれている若い女性たちが顔を合わせ、しみじみ心たのしい1日となりました。 きのこ世界の無頼派たちの心意気 さて、これから残された日々もあっという間に過ぎていくことでしょうが、私たちの唯一の取柄は、年相応ということを考えたことのない人財揃いだということに尽きます。「一瞬さきは闇」ということを深く自覚しているからこそ、「今」を大切にする人たちばかりです。私もそんな人たちに囲まれ、多くの困難をものともせずに出たとこ勝負でなんとか温めてきた夢を実現していきたいと考えています。 私のきのこ・発酵微生物の宇宙樹とは その私が<きのこの宇宙樹>と考えているのが、ほかならぬ神戸の異民族慰霊碑なのです。ここにはきのこの哲学・思想のすべてが凝縮されており、自由・平等を実現するためには他者に対する博愛の涵養こそがもっとも大切だと訴え続けています。 この、問わずがたりの石碑を中心に、非戦の誓いをあらゆる営為の根底に据え、そこから21世紀にふさわしい人と人との新しいつながりを創り上げていきたいと願っています。 行き場のないアマチュアのきのこ愛好家たち 繰り返しますが、博物史としての「きのこ」そのものは、今も変わらず自然を愛する人たちにとって親しみやすい入り口ですが、「菌蕈学」そのものは、学問として体系化することができず、栽培きのこ業者以外には研究の対象とはなりがたい世界です。 80年代にアマチュアのきのこ愛好家を鼓舞した菌分類学も、すでに人為分類の手を離れてミクロの量子生物学・微生物学の世界へと移行し、アマチュアの手の届かない聖域を主張しはじめています。 私は「きのこ」と出会ってまもなく、きのこがどんなに特異で美しく多様性に富んだ生き物の一部だとしても、きのこの彼方に見え隠れする世界を形にしていく人たちにとっての通過儀礼にしかすぎないと考え、きのこに敏感な人に出会うたびに訴え続けてきました。 きのこに取り憑かれてしまうと往々にしてまわりがみえなくなってしまうのですが、今もってきのこファンの中には、そんな人たちばかりが目に付くのは実に残念で文字通り「不安」にさせられてしまいます。 きのこを真に愛する人、ライフワークとしてきのこに取り組む人は、いずれその個性的なきのこへのこだわりを形にし、次世代へと伝えていかねばならないのですが、それを真に自覚したときには、<きのこ>そのものはすでに数光年背後に退いていることでしょう。きのこはだからこそ人間的で魅力的な生き物なのです。 21世紀アマチュアきのこ愛好家たちの役割 目にみえる微生物・きのこを普及させていく際のアマチュアの役割は、目に見えない世界で進行している微生物利用の遺伝子組み換えやゲノム編集。戦争による人減らし政策。致命的な害毒を流し続ける原子力利用。といった、余りに人間中心・自分中心の考えでこの地球生物世界の私物化を完遂しようとする人たちに対して警鐘を鳴らし、芸術家や哲学者、文学者、いつも犠牲にされてかえりみられることのない弱小市民たちによる世の中のシステムからはみ出て活動を続ける非制度主義の人達によって文化の防衛線を張り巡らしていくこと。 私が様々なジャンルのアーティストを特に重要視してきた理由もここにあります。 そんな意味で今回の小林路子の「菌類画の世界」は私たちの初心を想起させるものとして非常に意義深いものがありました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2018年03月16日 18時06分01秒

コメント(0) | コメントを書く

[ヘテロソフィア・アート] カテゴリの最新記事

|