|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

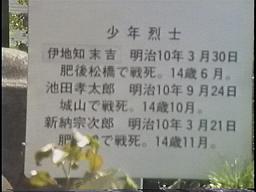

※この旅行記は、去る2005年9月2日から連載を始めた下記タイトル画面のホームムービーを、適宜静止画化し往時の旅を自身ジックリ回想しながら、アルバム化した長編写真集です。   * * * * * テスト掲載 《ホームムービーの長編組写真化旅記録》 マイ・ビデオ紹介 『格安追求の旅 青春18切符で行く 日本縦断《26》』 ※初めて本シリーズを御覧の方は、去る2005年 9月2日の初回に掲出した前書きの内容を良く 御理解いただき、出来れば初回から順に御覧 になるよう筆者は希望します。 但し画像は、当然の事として楽天日記の登録 制限を大幅超過するものと見込まれるため、 その際は古い日付のものから順次削除し新た な画面を紹介していきます。 従って説明文のみの虫食い部分が続出する事 になると思いますが、宜しくご理解下さい。 * * * * * ▼(26-1)展望台の脇には、旧跡等で良く見かける着せ替え式 の記念撮影場所があり、大礼服姿の西郷さんに即変身して 「はいポーズ」とオドケ顔をしていた私。 ↓少々見難い全身像 ↓拡大した半身像   ▼(26-2)バスは城山観光ホテルから参加した母娘らしい二人 連れの乗車を待って発車。往路(2-12)で紹介した西郷洞窟を 車窓に見ながら登山道を下り次の観光場所「南州墓地」へ 向かった。    ▼(26-3)日当たりの良い城山山麓に、鹿児島の市街地を見下 ろせるように広がっていた南州墓地。 明治10年の西南戦争で自刃した西郷隆盛をはじめ、西南戦争 に敗れた薩軍の2023名の将士が眠っている。  ↓西郷隆盛の墓は当然ながら最前列中央に設置されていた。 でも思ったより小じんまりした感じがした。左手に最後まで 奮戦した桐野利秋、右手には篠原国幹、他には村田新八、 辺見十郎太、別府晋介、桂久武等の幹部が並んでいた。  ↓花も蕾の「少年烈士之墓」。 3人とも15歳にも満たないのに…と胸を熱くさせられた。  ↓雛壇式に並んだ数多の墓列の由来を説明、その先の樹間に 垣間見える鹿児島市街を指さすガイド嬢。  ▼(26-4)私達の「レッド・ライナー」号は又一走りして北埠頭の 先にある磯庭園(仙巖園)へ着いた。 ※磯庭園(仙巌園)公式サイトID⇒http://www.senganen.jp/  ↓古い記憶ながら、駐車場に隣接して磯庭園の入口の手前に 尚古集成館があった。 先進的だった島津家の博物館とも言うべき施設である。当時 の日本では未だ珍しかった石造りで建物自体珍しがられたに 違いない。勿論、中の収蔵品も見ておきたかったが、この日は ハイライトツアーゆえ残念ながら外観を目にしたのみだった。  ▼(26-5) 錫門の外観と軒裏に刻まれた紋章。 島津家の丸十と五七の桐の家紋が入ったこの門は、第19代 光久により建てられた当時の正門だ。 だが明治28年に第29代の忠義が、後に広がった磯辺に合わ せ海寄りに新正門を建立したとの事。同様に島津家の紋が 彫りこまれている由だが、新正門は撮り洩らした。 ともあれソンナ訳で旧正門は屋根を錫で葺いていたことから、 「錫門」と呼ばれ庭の真ん中に位置する事になったとか…。    ▼(26-6)錫門を入り磯庭園の中を御殿へ向かう。 この磯庭園は1658年(万治元年)第19代薩摩藩主光久が 別邸として建て、仙巖園と名付けたという。 桜島を築山に錦江湾を池に見立て借景とした、いかにも薩摩 の殿様の発想らしい1万2千坪程の雄大な日本庭園だった。 又この御殿、第29代忠義氏の時代には本邸として使用されて いたとの事。現在では明治17年(1884)に改築した部屋を中心 として、当時の約3分の1が残っているとの事。 なお本邸として使われていた時代を想定して案内をする観覧 コースがあるそうだ。お抹茶お菓子付きで所要時間は20分だ と言うし、家内同伴のフリー訪問だったら、島津の殿様の客人 にさせてもらったつもりでユッタリと広い庭の散歩の足休めを するのも悪くないだろうなと思う。  ←御殿へ ←御殿へ↓鹿児島磯庭園の御殿屋根瓦にも丸十家紋  ▼(26-7)御殿の直ぐ手前にある松の謂れをガイドさんが話し ている場面だ。 「やくたね五葉」と言われ、樹高約28m、直径約1.5mもの 大木との事。 御殿の前で仙巌園の長い歴史を見つめてきた老木とあって、 倒れぬよう何本の支え木によって支持されていた。  ▼(26-8)これは、磯庭園での櫻島を背景にした記念写真だ。 紙焼原画の大きさは17cm×12cmだから、全員を一画面で 紹介した次の写真では、一人一人の顔かたちは多分豆粒 程にしか見えないものと思う。 だがスキャンした侭の画面は、その下に三分割した大きさで、 各々の細かい表情まで良く分かる。 さて、こうして見直すとガイドさんとドライバーを別にして当日 の顔ぶれは計23人で、一人旅は最高齢だった後列右から5 人目の私一人だった。 そして、前列左から5&6人目が既に(2-2)で紹介した、城山 観光ホテルから参加した母娘らしい二人連れ、7・8・9人目 は兄姉弟らしき少年少女三人連れ、10・11人目は新婚さん らしき二人連れ、そして12人目すなわち右端がガイドさんで、 残る15人はグループ旅行らしい若い男子学生(?)の皆さんと 言った取り合わせだった。 文字どうり一期一会の縁ながら、これも我が健やかなりし頃 ゆえに実現出来た『格安追求の旅、青春18切符で行く日本 縦断』で袖触れ合った人々。 つまり私の人生の中で極めて異色な旅の最中で往き会った 何か他生の縁を感じる人々と言う訳である。 勿論その時は漠然と同席していただけの人々の姿ながら、パ ソコンが発達したお蔭で一人一人こんな風に拡大して見直す 事ができるのも。 そして何故か懐かしさを感じ、「みんな今も元気かしら。 幸せに暮らしているといいなぁ…」などと思っている今の私だ。  ↓磯庭園記念写真人物三分割左端  ↓磯庭園記念写真人物三分割中央  ↓磯庭園記念写真人物三分割右端  ▼(26-8)「獅子乗大石灯籠」 飛び獅子の乗っかった大きな燈篭で1884年に作られたもの。 火袋以外は無加工の石を使っていて写真では実感しにくい が、笠石の大きさは八畳程もあると聞いた。 又これは28代斉彬が蘭学者らにガス灯の用法を書いた蘭書 を翻訳させ、安政4年(1857年)8月に磯御殿の浴室付近に ガス室を設置。日本で初めてガス灯を点したことに始まり、庭 の燈籠の灯りもガス灯化したものの一つとの事。 つまり明治維新の10年も前のことで、斉彬の先進ぶりを 物語るものの一つだ。  ※次回へ続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2006年11月08日 22時21分28秒

コメント(0) | コメントを書く |

|

||||||||