|

|

|

カテゴリ:彫刻について

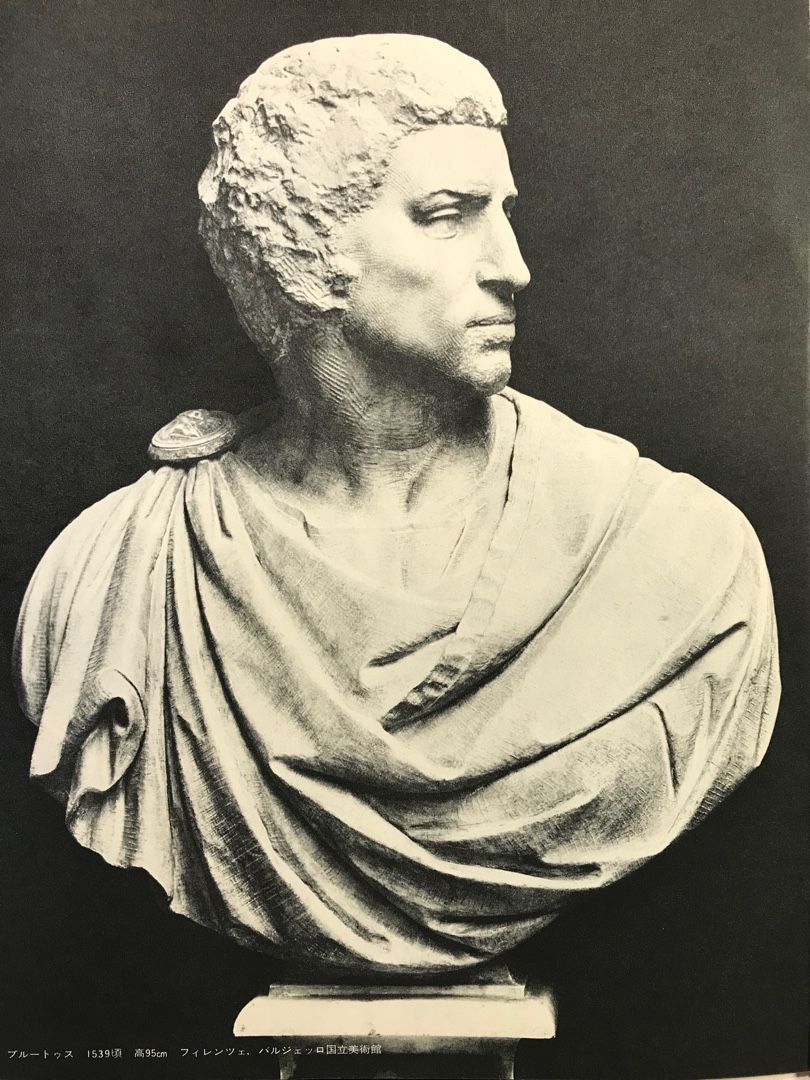

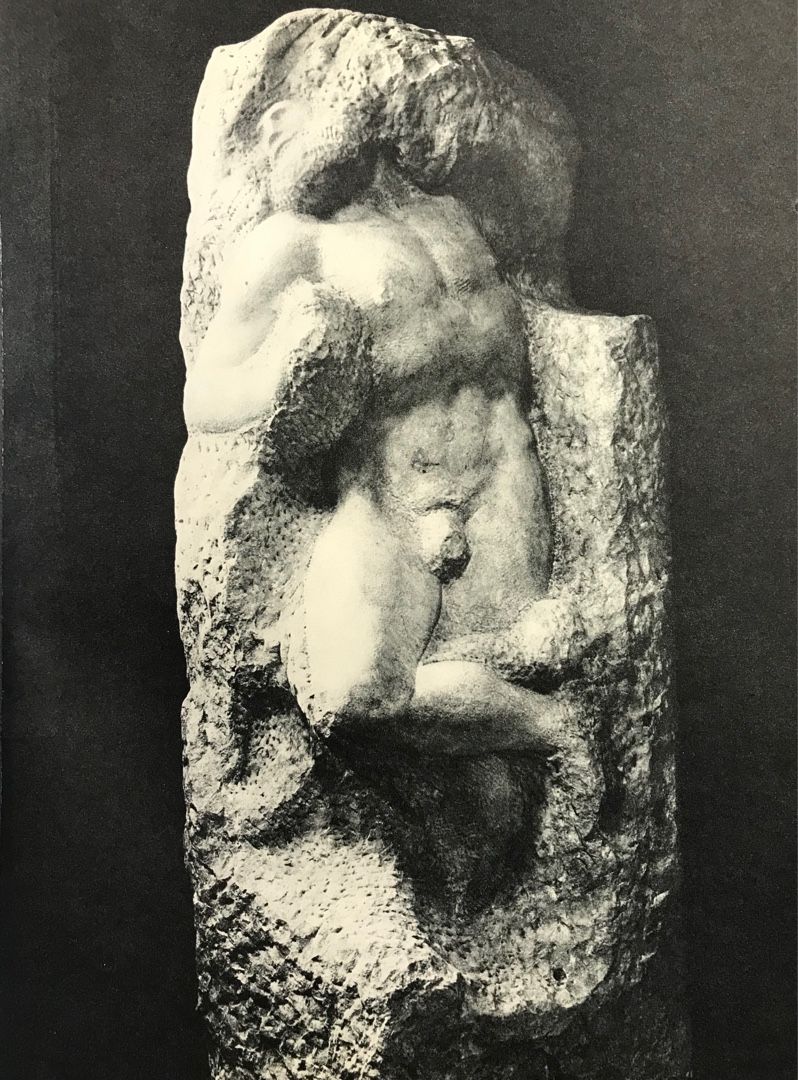

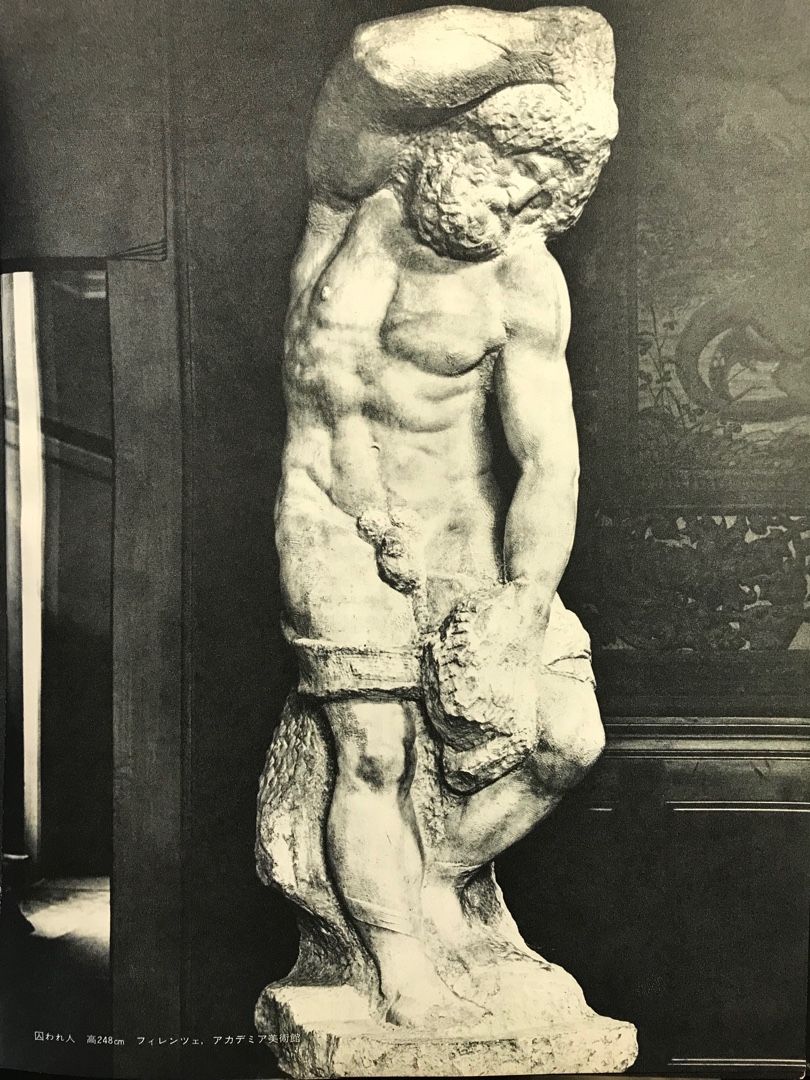

石を彫るミケランジェロ 舟越保武  ミケランジェロが、1日に彫り出す石片は、他の石工の3倍も量が多かったといわれる。 面白い見方である。 1日にどれ位彫ったかということは、普通には、石から形がどれ位現われたかということなのだが、この言葉は、はじき出された石片の量で比較している。 これはつまり、大理石の石塊の中に既に彫像が埋もれて在るという考え方から来ている。 石の中の像を掘り出すために、「まわりの余分な石を取り除く」のが仕事だと考えている。 鍛え上げた職人の見方である。 ロで言えば簡単であるが、実際に石に向って、その荒石の中にはっきりと彫像を見抜くことは生易しいことではない。 人の3倍もの石片をはじき出したという事は腕力が強いという意味ではない。 石の性質をのみ込んで仕事をしたということである。 大理石にも一つ一つそれぞれのくせがある。 そのくせを見究めて、彼はノミを当てる位置や角度に注意してぐいぐいと仕事をはかどらせたのであろう。 ミケランジェロは、もちろん腕の力も相当なものであったと思われる。 未完成の彫像のノミ跡にそれが出ている。 荒いクシ刃形の平ノミの跡が実に力強く石を切っている。 平ノミの中広いのは、われわれではとても使いこなせるものではない。 クシ刃の平ノミは少しでも中が広くなれば、打つ槌もそれに応じて重いものを使うことになる。 そうしないと、まるで切れないものである。 ところが「ブルータスの胸像」などに見られるノミ跡にはかなり重いツチを使っていたことが分る。 あれ程の巾のノミを打つのでは、われわれではそのツチの重さに負けてしまって仕事にならない。 彼が使ったカラーラの大理石は、日本のものと比べてずっと堅くしまっていて、腕力も多く要るようである。 「奴隷」の荒彫りの部分にのこる丸ノミの跡を見ても、相当な力で、一ノミ、一ノミが打ち込まれているのが解る。 私はミケランジェロの石像を見ると、彼のノミを振う姿を想像する。 そして、実際に彫っている姿を現実に見たい衝動にかられる。 あの時代の人が、現代の人よりも特に力が強かったとは思わないが、イタリールネッサンスの作家群には何か異様な熱気を伴った闘魂のようなものが感じられる。 仕事に対する情熱というよりも、闘志とか競り合いの火花が見えるように思う。 ミケランジェロその人については、たしかにこの時代の作家を代表する程の意地っ張りで、鼻っぱしが強くてケンカ早い人であったらしい。 先輩をけなして、鼻をつぶされた少年時代から始まって、石に後向きに立って、腕を後へまわして線彫りの果し合いをしたり、ダビデの巨像の鼻では、まんまとフィレンツェの統領を出し抜いたり。 ダビデの巨大な大理石像が、ほとんど完成したとき、この制作をたのんだフィレンツェの統領ビエトロ・ソデリーニが見に来た。 この人何かにつけて、知ったかぶりの一言居士であった。 この時も、しばしこの巨像を見上げていたが、「どうも鼻が大き過ぎる。なおした方がよい」と、大変なうるさい外野であった。 ミケランジェロは「なおしましょう」と言って石像にかけてあった足場を昇って行った。 昇る時に、地面に落ちていた大理石の粉をひそかに左手につかんで、ノミとツチと一緒に持って行った。 彼は鼻のところを削っているように見せかけてノミの音だけをきかせて、左手にある石の粉をサラサラと落とした。 ノミは全然鼻に当てていない。 やがて足場から降りて来たミケランジェロは「だいぶ削りましたがこんどは如何でございましょうか」と言った。 ソデリーニは「うん、こんどはよくなった。やはりわしの言った通りだ」と御満悦だったと伝えられている。 またシスチナの大壁画では、「最後の審判」の画面の下方にある蛇に巻きつかれた悪魔の顔を、壁画に文句を言ったビアジオ高官の顔に描き変えたりで、ヴァサーリの書いた伝記によれば、相当なケンカ好きである。 そんなことがあの巨匠にかえって人間らしい親しみを感じさせてくれる。 親しみというとおこがましいが、例えば私が石屋に弟子入りした鼻たれ小僧とすると、ミケランジェロは石屋の大親方である、といったような親しみ方である。 他の作家の彫刻を見ては、このような感懐は湧かないのだが、ミケランジェロの作品の前でだけは不思議とそれが現実感を伴って来る。 こわいお爺さんというような畏敬の中の近親感である。 フィレンツェで、未完の「奴隷」の前に立ったときには、私はこの大理石のうしろから、鼻のひしゃげたあの巨匠がひょっこり出て来るのではないかと思った。 それ程にミケランジェロの後期の作品に、私はミケランジェロの顔を感感じた。 「ダビデ」の像に向って左側にある「奴隷」の像の背面は、大きな岩肌のままであったが、その中程のところに荒い線彫りで自分の顔が彫りつけてあった。 そんなところに、私は何かしら親しみが、さらに深まるのを覚えた。 ミケランジェロの石彫には、大理石の持つ、力強い美しさがそのままの厳しさで残っている。 これは同じ時代の他の作家の彫刻には全く見られないことで、こんなところに何か大きな秘密があるように私は考える。 簡単に言えば、それは「フォルムの強さ」ということになるだろうが、私にはそれ以上の何かがあるように思えてならない。 山から切り出した巨大な石塊、その荒石の持つ力そのままに、という意志が、彼の制作の中心になっているのではないだろうか。 大理石は、白くかすかな透明度を持つ美しい素材である。 ともすれば、この美しさに甘え勝ちになる。 殆んど、すべての大理石彫像がそのようである。 しかし大理石は、この優美さと共に、それ特有の明るい力強さを持っている。 この二つの要素の中から、ミケランジェロは力強さだけを求めて仕事したのではないだろうか。 他の作家の大理石像と全く異質の迫力を感じさせるのはこの気構えから来るのではないだろうか。 ミケランジェロの時代には、あの程度の彫刻技術をもった作家はいくらでもいた筈である。 むしろ技術的にあの程度の力を持たなければ彫刻家と言えなかったと考えるべきであろう。 その中で、ミケランジェロだけが、比較にならぬ程、ずば抜けて大きな存在となっていることは、石に対するこの厳しい気構えに於て、初めから大きく違っていたのではないだろうか。 「影像を山からころげ落として、そのとき欠け落ちる部分は、もともと始めから要らない部分なのだ」と語った言葉の中に、フォルムに対するミケランジェロの烈しい信念がうかがえる。 「奴隷」の一連の作、「聖母子座像」、晩年の「ピエタ」など、頭から足の先まで、強靭な動勢が貫いていて、途中の衣服のヒダや筋肉の誇張などの紆余曲折を経ても、必ず「一つの力に還元されるフォルム」が感じられる。     これは彫り出す前に、荒石の前に立った時に、その石の中に「明確に厳しいフォルム」を決定していたことを物語っている。 つまり石の強さがそのままに生きていのである。  私が、ミケランジェロの彫像のほとんどすべてについて、そのひとつひとつに、彼の顔が見えるように思うのは、終始一貫した「フォルムの強さを求める」はげしい意志の、制作態度が、作品から、じかに感じとられるからだと思う。   石に喰らいついて強引に像を彫り出していく異様な熱気が、あの作品群の中に充満しているようである。 ともすれば、石の持つ迫力にはじき返されてしまうものだが、ミケランジェロの仕事は、その強力な意志が美事に石に食い込んでいる。 朝起きて、すぐ仕事にかかれるように靴も脱がないで眠ったとか、頭にロウソクをつけて夜通し石を彫ったとか、これは法皇庁等から急き立てられたためと解釈する向きもあるが、私はそれよりも、彼の彫刻に対する異常なほどの、はげしい意欲がそうさせたのだと考える。 ひとつの彫像が完成しない中に、「今度はこれを作れ、その次はこれを作れ」と言われて仕方なしに未完のまま次の新しい仕事に移ったといわれているのだが、果してそうとばかりは考えられない。 ミケランジェロは、それほど、おとなしい人ではなかったと思う。 ひとつの彫像について、細部まで完成しなくとも、「彼の狙ったフォルムが石の中から現われたとき、彼の仕事は、ほとんど終った」と見てよいのではないだろうか。 そんな時、すでに彼の中に湧き出して来ている次の新しい彫像への制作意欲が、次々と彼を駆り立てたのではないだろうか。 いずれにせよ、これら未完といわれる彫像の数々が、どれだけ後代の彫刻家に励みを与えていることか。 ミケランジェロの制作の意志が、この未完の彫像の中にそのまま定着されて生き続けているのを見られることは、われわれにとって大きな幸いである。 石彫には、実材の中から形を彫り出して行くという点で、自らひとつの法則がある。 一番高く突き出ている量の頂上が真っ先に彫り出される。 そして次に高い頂上が彫り出される。 これは必ず、通らなければならない、石彫の行程の法則である。 ミケランジェロの未完の作品では、この頂上だけが現われて、その奥の谷底にあたる窪みが、未だ現せていないものが数々見られる。 この彫り出されたいくつかの[量の頂上を結ぶ面]によって、彼の意図したフォルムは、ほとんど現われたといって良い。 彫刻の本質的なものは、充分に表現されているわけである。 「人間が、湯浴みから上って来るように、ミケランジェロは見事に彫像を彫り出した」といわれているのは、突き出た部分が、先に現われて、次々と、もうひとつの頂上が現れて、最後に谷底へと水が引いて行くような過程で、仕事が進められて行くということの形容である。  彼の未完の彫像は、その水が完全に引いてはいないが、すでに「量の頂上は明確に現れていて、彼の狙ったフォルムは決定されている」のである。 彼は、この辺でノミを置いて次の仕事に移っているのだと私は考える。 石彫は、はたで考えるようには、なかなか、はかどらないものである。 体力もいるし、根気もいる想像以上に大変な仕事である。 完成した滑らかな仕上りを見て感じるような生易しいものではない。 その労働の過程を、これほど明らかに見せているミケランジェロの彫像に対しても、おおかたは、程よい調子で浅い共鳴を示しているに過ぎないが、実際に石を彫って体験しなければ、この苦労は解らないかも知れない。 石彫の仕事の力強さや、たくましさについては、誰にでも分るだろうが、それに加えて[仕事の過程における適確さ]ということが、石彫の仕事の大きな要点である。 石というものの性質上、狙い違わず適確にやらなければ仕事にならないのである。 未完の作品群に、その突き詰めた石の仕事の厳しさが見られるがゆえに、ミケランジェロの石彫に対して、私は他の作品には感じられない畏敬の念を覚えるのである。 ミケランジェロは、その晩年に、「自分で本当に気に入ったものだけを残して、他はみな壊してしまうならば、残るものはほんの少ししかない」と語っている。 生涯のすべてを、比類なき偉大な力を以て大理石に打ち込み、それに没頭した巨匠の言葉がこれであった。 この時のミケランジェロの心は、すでに神に近づいてあったのではないだろうか。 別冊みづゑ No.45 特集 ミケランジェロ 1966年2月15日発行 株式会社美術出版社   ミケランジェロの 大理石掘削進行記録 立方座標系で過程を記録している。 岩について 船越保武 大きな石のある渓流に下り立ったとき、私はさまざまな石の力強い美に打たれます。 これは川という自然が永用かかって作った彫刻です。 私は、この環境の中に自分の作った石彫を置いて見たら、と想像します。 何ともこれは貧弱で、いじけて見えて、自然の大きな石塊のそばではまったく無力に見えるに違いありません。 こんどは抽象形体の石彫を置いてみたらどうかと、想像してみます。 これはいくらか見応えがするようにも考えましたが、やはりこれも自然が作った奔放で底力ある岩の迫力には、一たまりもなく負けてしまうと思います。 渓谷の岩の大きなフォルムと、人間の考えも及ばない微妙な面の変化は、生やさしい石彫などは吹っとばしてしまいそうです。 しかし、こんなことも想像しました。 古代エジプトの黒花こう岩の像をこの岩の上に置いたらどうか…。 これだけは立派に、周囲に負けずに、堂々と見えるように思われます。 私は、《石彫》というものは、素朴で底力ある意志が最後までものをいうのだ、と思うのです。 新・技法シリーズ 彫刻をつくる 1965年11月3日発行 株式会社美術出版社  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2019.06.06 16:56:28

コメント(0) | コメントを書く

[彫刻について] カテゴリの最新記事

|