|

|

|

カテゴリ:考古学・日本古代史

<豊かな縄文の暮らし>

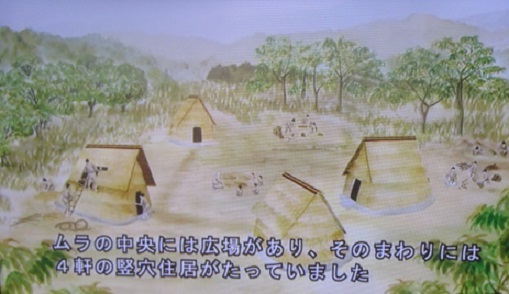

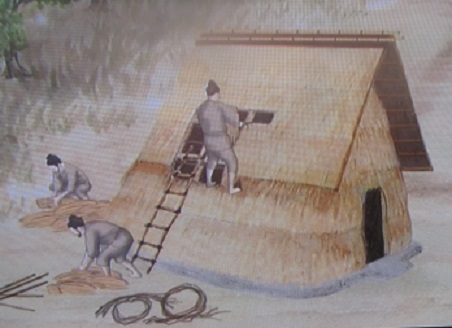

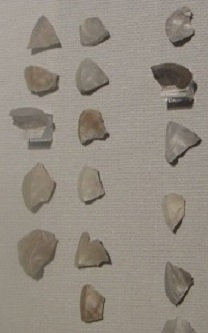

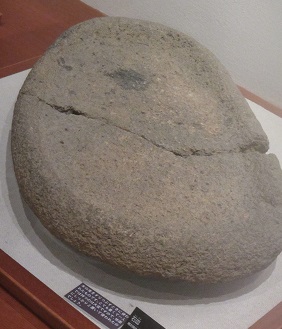

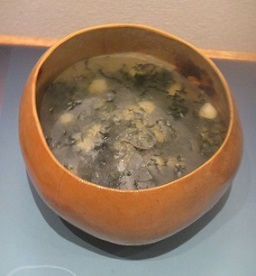

縄文人の人骨 縄文人の人骨秋田県立博物館にも縄文文化の立派な展示があった。縄文文化に関しては、青森県八戸市立是川縄文館で土器、土偶、漆器を中心に紹介した。ここでは縄文人の暮らしと使用された石器を中心に紹介したい。  縄文人の集落。この集落は5つほどの小屋がある程度のむら。  縄文人の集落をジオラマ化したもの。とても小さなむらだ。  掘っ立て小屋にはいろんな形のものがある。中には半地下式にして、屋根には土を被せた小屋もあった。その方が夏涼しく、冬暖かいためだ。  小屋の中の様子。小屋がこじんまりしていたのは彼らが核家族だったからだ。縄文人の平均寿命は37歳程度と言われている。乳幼児期の死亡率が高いことが、平均寿命を引き下げた原因だ。  獲物の皮を剥ぐ縄文人。縄文人の暮らしの中心は採集だった。捕まえた獲物を効率良く処理するために、彼らは石で様々な道具を作った。いわゆる石器だ。   ナイフ型の石器(左)やさまざまな鋭い刃物類(右)   左は「台形石器」と呼ばれる小さくて鋭い石の刃。これを右図のように木製の台に埋め込むと、まるで包丁のような便利な道具になる。これで皮を剥ぐ作業がとても楽になる。  縄文人はどんな木がどんな作業に向いているか、木の特徴を知っていた。だからその用途に応じて、使う木を選んだ。左からミズキ、キハダ、クリ、クリ、コナラ、クリ、ヤナギ。数種類の木は、住居の傍に植えて、頻繁に使った。   左は石斧(せきふ=いしおの)。これを右図のように木の先端に結んで、斧として使用した。この斧で太い木を切り倒して丸木舟を作ったり、小屋の柱としたりした。まだ鉄器がなかった時代は、より鋭利な石を選んで道具としたのだ。  各種の槍先。これらの鋭い石器を棒の先端に取り付けて槍とし、獲物を獲る道具とした。  ナイフ形石器。これで肉片を切断したのだろうか。   左は形状から石匙(せきひ=いしさじ)と呼ばれているが、実際の用途は動物の皮剥ぎ用のもの。右のへら状の石器は、木材に深い穴を開けるための道具だと思われる。   普通の石皿(左)と使い易いように改良された石皿(右)。これらでドングリの実などを磨り潰して粉にした。粉の方が熱が通り易く、加工し易いため。また毒性のある果実は水に曝して無毒化したことが知られている。  縄文人の漁の様子  錘(おもり)型石器のいろいろ。水中に沈めるために石の錘を網に固定した。錘が外れ難いよう、アスファルトを塗った痕跡が錘の石の中央付近に薄く残っている。当時アスファルトは、接着剤として使用され、秋田が主要な産地。三内丸山でも秋田のアスファルトが使用されていた。   縄文人の食事内容。左は「タイの蒸し焼き」。「右は栗と鳥肉のハンバーグ」。   左は鹿肉のステーキ。右は出汁を入れて作ったスープ。  鹿角市にある「大湯環状列石(サークルストーン)」の模型。この神聖な石組は縄文人の墓地だった。私は昨年ここを訪問し、広大な遺跡の全容をつぶさに見学している。   左は「子持ち勾玉」。勾玉は胎児の形を表したとも言われる重要な装身具の一つ。後世は巫女もこの形の装身具を身に着けた。沖縄の祝女(のろ)は現在でも神事の際には勾玉を身に着けるのが普通。 右は石棒。一説によれば男性器を模したものとも言われる。平均寿命がとても短かった縄文人は、この石棒を炉の傍に立て、子孫の繁栄と長寿を祈ったと考えられている。いずれにしても縄文人の精神性、宗教性はとても高く、それが様々な形の土器、土偶、土版、石器、石版などに表れている。<続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

|

|