|

|

|

テーマ:美術館・博物館(1508)

カテゴリ:芸術論

<古代中国の青銅器の美(1)>

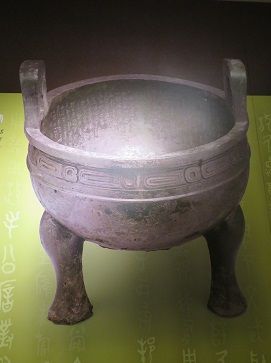

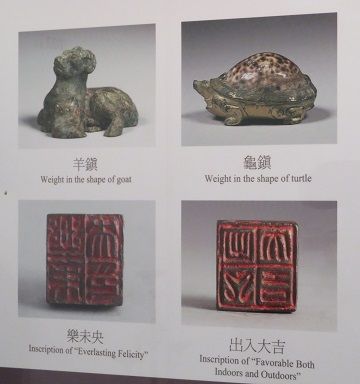

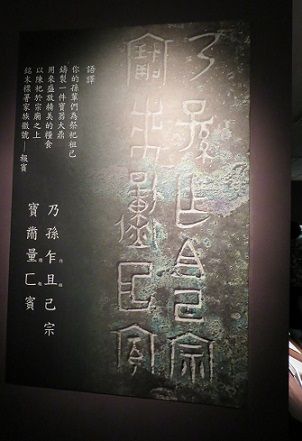

今回から台北故宮博物館が所蔵する銅器の名品を紹介します。中国では殷(いん)の時代から青銅器は宗教上の道具として、重要視されて来ました。   銅器にはそれぞれ名前が付けられています。恐らく左側の銅器は偏壺(へんこ)で、右側の銅器は鼎(かなえ=ていだと思われます。  また珍しい銅印ですねえ。字体は篆書(てんしょ体)と決まっています。。上の摘みの部分は動物です左は羊で右は亀。さて志賀島から出土した「漢委奴国王印」は金印でしたから、上部は金印に相応しい動物(蛇)になっています。現在のベトナムにあった點「てん」も奴国も同じでした。だが朝鮮半島の諸国が与えられたのは銅印で倭国よりも待遇が下だったことがそのことでも分かります。   左は燭台つまりろうそく立て。右は吊下げ型の香炉みたいですね。  これも偏壺(へんこ)でしょう。沖縄の抱き瓶(だちびん)=琉球王朝時代に農民が腰に縄で吊るした水筒(すいとう)にとても良く似ています。   左は神に捧げた酒器。右は水鳥型の香炉に見えますが、どうでしょうね。   このような形の道具を甑(こしき)と呼びます。用途は食品を蒸(む)すこと。左の下方から火を焚くと中の水が熱せられて水蒸気となり、右側の隙間(下の部分の上方)から立ち上った蒸気で上の容器の食品を蒸して調理します。従って上の容器の底には「すのこ」を載せて熱効率を高めたのだと思います。縄文時代の日本には、同じ形で同じ用途の土器がありました。鹿児島県には甑島と言う名の島があります。  青銅に刻まれた甲骨文字の碑文。このように石や金属に刻まれた文字は「金石(きんせき)文」と呼ばれ、貴重な歴史資料です。何せ消えることがないので助かりますね。  鮑(アワビ)型の容器は多分料理を暖かいままに出したのでしょう。かなり贅沢な調理器具です。  こちらは取っ手と取っ手の間に棒を通して餅運びを楽にしたのでしょうね。考えてますねえ。  2枚の青銅鏡です。左は四角形をデザインした規矩(きく)紋と呼ばれるもの。 右側の青銅鏡を拡大して見ましたが、文様は不鮮明で不明でした。  大きな取っ手のある容器。刻まれている文様は「とうてつ」文だと思われます。「とう」も「てつ」も環境依存文字なので変換しませんが、字に興味のある方はお調べください。「とうてつ」は体は牛か羊。曲がった角と虎の牙を持ち、爪と顔は人間と言う中国神話の空想上の動物で、魔除けの役割を担っています。つまりこの青銅器は祭祀に使われた可能性が高いと思われます。<続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[芸術論] カテゴリの最新記事

|

|