|

|

|

カテゴリ:考古学・日本古代史

~鉄剣などに刻まれた文字~

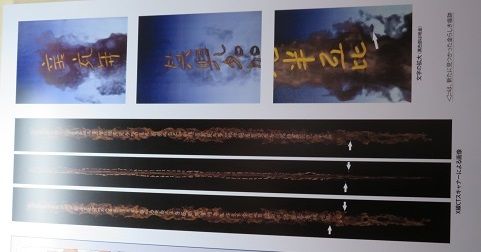

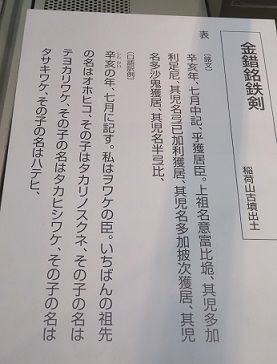

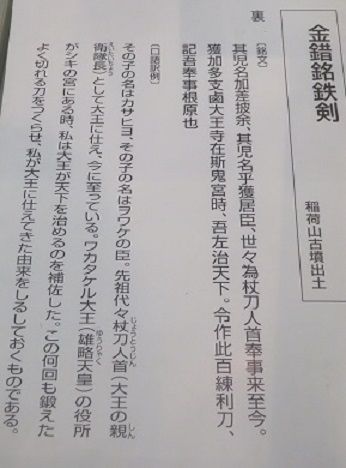

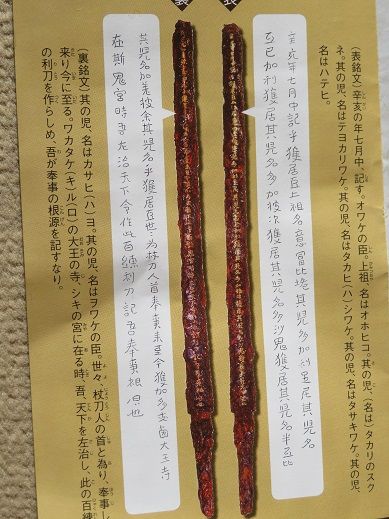

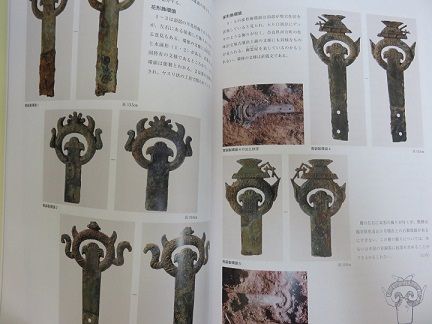

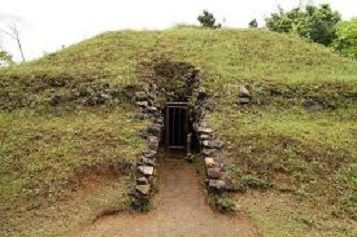

<国宝の鉄鏃てつぞく=やじり:稲荷山古墳出土> 埼玉古墳群・稲荷山古墳から発見された鉄剣がとんでもなく貴重なものだったこと何度も記した。それなら文字が刻まれた鉄剣はとても数がすくないのだろうか。「いや実はそうでもなんですよ」。と言ったら亭大抵の人は「そんな馬鹿な」と言うだろう。だがそんなこともないのだ。種明かしをすればこんなこと。例えば日本刀の古刀にも作者の銘を刻んだものが結構ある。しかしそれは刀の値打ちを高めても、必ずしも日本史の謎の解明に役立つかどうかは、別問題なのだ。  さて鉄剣に刻された銘文が発見されたと言われている遺跡(古墳など)は全国で8か所ある。残念ながら字が潰れて読めず、きっと〇ズキルーペを掛けても無理なはず。どうもスミマセンね。  それがこの8本なのだが、これもまた見づらいんだよなあ。小さくて字が読めない!  しゃあない。では繰り返しになるけど、ちょっと復習しましょう。これが埼玉県行田市の稲荷山古墳。鉄剣が出たのは後円部(実際は奥の方)の頂上部。ここにあった礫郭からの発見でしたね。   ここの博物館では、真空の小部屋を作り、その中に剣を吊るしていました。真空にするのは腐食を防ぐため。そして吊るしたのは、前後左右から「裏表」の双方を見てもらうための工夫でした。  でもそれでは読みにくいため、やはり横に寝せて見ました。上の写真では金の文字がはっきり確認d来ますね。  これが全体像。この文字が出て来た時、きっと研究者の方は身震いしたことでしょうね。明らかに意味のある言葉がそこに刻まれていたためです。その興奮した様子が目に浮かびます。  これが鉄剣の<表側>の読み下し文。オワケノ臣はじめ8人の人名(恐らくは笠原氏)が読み取れます。  そしてこちらが裏側の読み下し文。「カサヒヨ」=「笠原氏と推定の根拠」。古代の発音は今と少し違っていましたが、推定は可能です。(例、伊治:当初は「イジ」後に「コレハリ=栗原)宮城県栗原市にあった古代の城柵です。  「白い部分」は刀に刻まれた字の形をより忠実に再現した。  やっと2番目。こちらは稲荷台1号墳(千葉県市原市)から出土した鉄剣。かなり腐食が進み、辛うじて字だと分かります。王から賜ったと記載されている由。  こちらは奈良県天理市の東大寺山古墳から出土した剣。刻まれた字は明瞭ではないですが、環頭束(かんとうづか)の形が独特ですね。私は初めて見ましたが、これは中国大陸に源流があるものの特徴で、朝鮮半島を経由してわが国にもたらされたと推定出来るそうです。  これはご存知、奈良県天理市の石上(いそのかみ)神宮所蔵の「七支剣」です。まるで「スギナ」のように枝分かれしていますね。この刀を地面に差して農事をしていたために腐食が進んだのです。それを明治期に考古学に造詣が深い宮司がたまたま着任し、これは貴重な剣と見抜き、さび落としに出したのが大発見につながったのです。  いつだれがこの剣を作り、だれに献上したかが分かります。この珍しい形の剣は百済の国王からヤマトの大王に献上されたのです。つまり百済がわが国に対して朝貢関係にあったことが一目瞭然。その意味でも貴重なのです。中国の史書には倭人を朝鮮半島3国の「安東将軍」に任命したことが明記されています。そして朝鮮半島の南部にはわが国の半島支配の足掛かりとなる根拠地(かつては任名(みなま日本府と呼ばれていましたが、今は韓国に遠慮したのか、そうは呼ばないことが増えましたが)。またかつての百済領地及び半島南西部地域からは幾つもの前方後円墳が発見されています。 一時日本の前方後円墳は韓国が起源と韓国の研究者がいきり立ちましたが、日本よりかなり遅い時期の建造と分かると、認識は一変します。。また縄文人がかなり古い時代から朝鮮半島で活動していたのは、隠岐の黒曜石が半島から出土することや半島南部全体から縄文土器が出土することでも裏付けられます。さて七支刀の重要性の確認後、この剣が再び農事に用いられることはなくなりました。  兵庫県八鹿(ようか)町の簀谷2号墳です。出土した剣の映像は見つかりませんでした。  松江市の岡田山1号墳です。ここからは「額田部臣(ぬかたべのおみ)」銘の大刀が出土しています。  お待たせ。最後にやっと登場したのは、熊本県菊水町にある「江田岩船山古墳」出土の鉄剣で、製造されたのは5世紀から6世紀にかけてと推定されています。この鉄剣に刻まれたのが「ワカタキル大王」つまり宋書に倭王武とある雄略天皇その人の名。稲荷山古墳の他にここからも彼の名が出たことで、雄略天皇実在説が確定した。いかに「金石文」が重要な史料であるかが分かるでしょう。<続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

|

|