|

|

|

カテゴリ:考古学・日本古代史

~さよなら出雲~

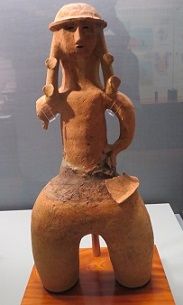

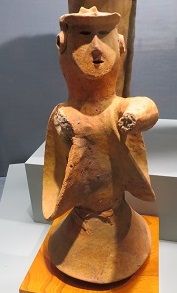

ひょんなことから実現した今回のgoto出雲への旅だったが、収穫は十分にあった。2つの博物館を訪れて、本物の発掘物を観たこと。膨大な勾玉、銅剣、銅矛、銅鐸、古代の装飾太刀などだ。出雲大社の境内から発掘された巨大な宇豆柱と心御柱の「残骸」。小さな古墳へも行ったし、長年心の奥底でくすぶっていた北島国造家にも訪れて、古代出雲の謎を解くヒントを得た気にもなった。  旅先で関裕二著「出雲大社の暗号」(講談社文庫)と、偶然出会ったことも嬉しい出来事だった。博物館の売店で手にし、パラパラと目次をめくって、これは是非買って読まなくちゃと直感。出雲から松江への車中で読み始め、あまりの面白さに松江で降りるのを忘れたほどだった。私が古代出雲に対して抱いていた疑問の大半が、この本を手掛かりにして解け始めたように思うのだ。   <唐古・鍵遺跡復元楼閣> <纏向遺跡> 著者は著書の中で、奈良県の唐古・鍵遺跡や纏向遺跡についても触れている。当然邪馬台国とヤマト王権との関係や古代出雲との関係に関する考察もあるが、ここでは触れない。いずれにせよ古代出雲王国がいかにしてヤマト政権に組み込まれて行くのかが、キーだ。私はyoutubeで、古代出雲王国が「越」の植民地だったという説や、日本海など当時の海運を巡る覇権争いがあったことも知った。  古代出雲の兵士 古代出雲の兵士しかしと私は思う。それでも古代出雲において「倭国大乱」のような争いは起きなかったのではないかと。理由は簡単だ。それだけ大きな戦闘があれば、大量の人骨が発掘されてもおかしくないからだ。それとも、大勢の兵士の死体が全て土に埋もれて融けたとでも言うのか。縄文から弥生への移行に際しても、大きな争いで大量の死者が出たことの証明はまだされていないと思う。  それにしても疑問なのは、「古代出雲歴史博物館」において、なぜ「四隅突出型墳丘墓」の見本や説明をしないのか。あれは古代出雲の特徴の一つなのに。なぜ出雲大社を司祭した二つの国造家に対する説明がないのか。ひょっとして遠慮なのか、それともタブーなのか。やはりその疑問へも応える必要があるように思う。博物館は大社のすぐ傍に位置しているのだから、そして荒神谷と加茂岩倉両遺跡から出土した大量の青銅器の謎の解明は、今後の研究の進捗を待ちたい。  もう一つの謎が出雲人気質。昨年のツアーで出雲大社の境内を案内してくれた現地ガイドの女性の何と気難しいこと。私の8番目と11番目の職場の上司も出雲の人だったが、とても気難しくて付き合いにくかった。恐らくは出雲の風土に根差したもののように思う。そしてこれは私の直感なのだが、出雲国府が置かれた松江付近の人はおっとりした性格なのに、出雲市付近の気質がセカセカしてるのは、出雲大社を有する優越感と同時に、古代から疎外されたための陰鬱さが交錯しているせいかも知れないと。 宍道湖に浮かぶ嫁島  旅の最終日、松江から空港へ向かうバスの車窓から「嫁島」が見えた。宍道湖に浮かぶとても小さな島だ。実は40年ほど前に島根へ出張した際に玉造温泉に一泊し、冬の早朝松江まで走って往復したことがあった。2月の湖は凍り付き、白鳥が片足で立って眠っていた。その白鳥と夜明け前の嫁島の姿が忘れられない。再び島を観たが、もう一度出雲へ来ることはないはず。合計21回プラス3回書いた古代出雲シリーズを、感謝して終えたい。ありがとう、遥かなるわが出雲よ。<完> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

|

|