|

|

|

カテゴリ:歴史全般

~それぞれの旅~

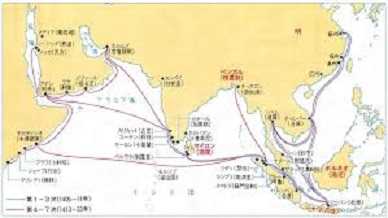

NHKのドキュメント番組「シルクロード」と「海のシルクロード」の話は終わった。ここからは私版の「付録」。いわば歴史に思いを致す余りの「妄想」みたいなもの。15回のシリーズを書きながら、番組では出なかった歴史と旅に関する逸話をもう少しプラス出来ないかと迷っていた。今回は何人かの人物に光を当ててみたい。ただ私にそんな力があるかが問題だが。 <2人の色目人>   <タタール族の服装で> <東方見聞録> 男の名はマルコポーロ(1254-1324)。ヴェネツィア共和国の商人で冒険家。若くして父に連れられてヨーロッパ各地を巡り、17歳の時に叔父とアジアに向かった。1266年元の都大都(現在の北京)で皇帝フビライハンに謁見、政治官を任命され、楊州、蘇州などで徴税の実務に就いた。彼がイタリア語の他フランス語、トルコ語、モンゴル語、中国語に精通していたことが大きな理由だろう。 当時の楊州(後の揚州)は貿易港で、イスラム教徒も住んでいた。西域からの使者を送ると言う名目で彼は帰国を許され、17年間滞在した中国を去り福建省の泉州から船で帰途に就いた。ペルシャ(現在のイラン)からカスピ海沿岸を経由して1295年故国に帰った。24年間の大旅行について記したのが「東方見聞録」。日本も黄金の国ジパングとして登場し、南蛮船来航の引き金になったとか。  マルコポーロが辿った旅程。赤が往路で、緑が復路。文字通りユーラシア大陸を横断し、海路も2年を要するほど難儀、帰国後も逮捕されるなどで結婚したのは老年になってからと言う。   2人目の人物は鄭和(ていわ 1371-1434)。明代の武将で12歳の時に永楽帝の宦官(かんがん=後宮に入るため睾丸を抜かれる)として仕え、軍功を上げて重用され1405年から1433年まで7度の大航海の指揮を執った。最後の航海を終えたのは死の1年前と言う苛烈さで、到達した最遠の地は現在のケニア。本姓は馬だが「三保大監」の通称で知られる。大監は当時の役職名。  鄭和の祖先はチンギスハンの大遠征時に服属したイスラム教徒。祖先は雲南省の開発に従事。鄭和はその6世で、昆明で生まれた。大航海の指揮を命じられたのはイスラム教徒としての知識と語学力を買われたのだろう。当然だがマルコポーロの帰路と共通するところが多い。  マルコポーロも鄭和も当時は「色目人」(しきもくじん)と扱われていた。現在のようにイタリア人とかイラン人とかではなく、「異国から来た人」ほどの意味か。ただし当人に力量があれば要職に取り立てられることもあり、この2人が良い手本。国際色豊かで世界の富を集めた元の栄華が偲ばれる。その力が日本への攻撃=元寇となって現れた訳ではあるが。 守礼門  鄭和の本姓「馬」で思い出した。かつての琉球王国にも「馬姓」があった。ただしそれを名乗るのは中国に行く人だけ。琉球王国は当時中国の冊封体制下にあり、進貢していた。その使いが中国で名乗るために必要な姓で、貴族や有力な武士(さむれー)が名乗った。一族がその「姓」で集結し、「馬姓○○」と各自の苗字がその後に続く。一族の共同墓地である「門中墓」(むんちゅうばか)がその名残だ。  進貢船 進貢船琉球の進貢船は中国が建造して与えた。また東南アジアとの貿易には必ず中国人が乗り込んだ。通訳のためで、中国には各国語に通じた人材がいたのだ。船も人も借りた。その中国人の幾人かが琉球国に帰化した。その子孫が中国の旧姓を名乗るケースもあった。琉球の貿易はバーター貿易で、A国にはB国の品をB国にはC国の品をと取っ換え引っ換えして利益を増やした。 ただし中国に無くて琉球にある唯一のものが「硫黄」。硫黄は火薬の原料の一つだが、火山がない中国では産しない。奄美諸島の西に「硫黄鳥島」と言う島があり、ここで硫黄が採れた。17世紀初頭から琉球王国は島津藩の管理下となり、徳川幕府も島津に琉球の貿易を許していた。琉球からの進貢品に対して、中国の歴代王朝はその数倍もの品を与えた。船も通訳もその礼と言えようか。島津が硫黄鳥島をそのまま琉球領とした理由はそこにある。今なおポツンと離れた奄美の中の「沖縄県」だ。   サツマイモもサトウキビも琉球が中国から密かに持ち帰ったもの。薩摩藩は金になるサトウキビを琉球に作らせて税として納めさせた。そのため琉球は痩せた土地にサツマイモを植えて飢えを凌いだ。飢饉の際はソテツの実を灰汁抜きしないで食べ、多くの死者を出した歴史。それがサツマイモで救われたのだ。やがて薩摩から全国にサツマイモとして広まり、日本全体が飢えから救われた。 19世紀半ばまで続いた琉球の貿易の富は、そのほとんどを薩摩に奪われた。奪われた琉球側は、離島の農民に過酷な税を課した。いわゆる「人頭税」だ。ある背の高さまで育った子は一人前と見なして課税。中国と島津への二重帰属の長い労苦を思えば、幕末の維新活動は琉球の犠牲の下に為し得た成果とも言えよう。あくまでも個人的な見解だが、一抹の理はあると思う。<続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史全般] カテゴリの最新記事

|

|