|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

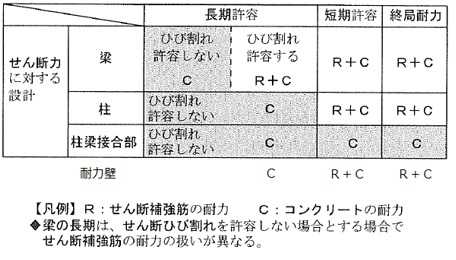

構造文章編第18回(RC造 構造計画) 構造-24 構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。 構造(文章)18.RC造(構造計画-2) 今回はRC造の文章問題の中から、耐震設計・せん断破壊・付着割裂破壊の問題をまとめました。 (問題は、一部修正しているものもあります。) **************************************************** 問題 RC造 構造計画-2 □ 耐震設計(耐震ルート)(1級) 1 「耐震計算ルート1」の適用を受ける建築物の場合、耐力壁のせん断設計用せん断力は、 一次設計用地震力により耐力壁に生じるせん断力の2倍以上の値とした。(1級H17) 2 耐震計算ルート1において、耐力壁のせん断設計における一次設計用地震力により生じ るせん断力の2倍の値を、耐力壁の設計用せん断力とした。(1級H20) 3 耐震計算ルート2-1において、柱や耐力壁のせん断設計の検討及び剛性率・偏心率の算 定を行ったので、塔状比の検討は省略した。(1級H20) 4 耐震計算ルート3において、全体崩壊型となる剛接架構形式の建築物を対象とした場合、 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定した。 (1級H20) 5 耐震計算ルート3において、脆性破壊する柱部材を有する建築物を対象として、当該柱 部材の崩壊が生じた時点において、当該階の構造特性係数Ds並びに保有水平耐力を算 定した。(1級H20) 6 耐震計算ルート3において、塔状比が4を超える建築物を対象として、基礎杭の圧縮方向 及び引抜き方向の極限支持力を算定することによって、建築物が転倒しないことを確認 した。(1級H20) 7 保有水平耐力計算において、梁の曲げ強度を算定する際に、主筋がJISに適合するSD345 を用いたので、材料強度を基準強度の1.1倍とした。(1級H23) 8 「ルート1」の計算において、コンクリートの設計基準強度を24N/㎟としたので、設計 基準強度による割増係数αを用いて、単位強度の割増を行った。(1級H28) 9 「ルート2-1」の計算において、柱及び梁の靭性を確保するため、地震力によって生 じるせん断力を割増した設計用せん断力が、安全確保のための許容せん断力を超えない ことを確かめた。(1級H28) 10 「ルート3」の計算において、両端ヒンジとなる梁部材の設計用せん断力の割増係数を 1.2とし、両端ヒンジとならない梁部材の設計用せん断力の割増係数を1.1とした。 (1級H28) 11 「ルート3」の計算において、崩壊メカニズム時にせん断破壊した柱部材の種別をFD とした。(1級H28) 12 けた行方向を鉄骨鉄筋コンクリート構造、張間方向を鉄筋コンクリート構造とみなせ る場合、方向別にそれぞれの構造計算等の規定を適用して設計してもよい。 (1級H26) 13 梁部材の種別をFAとするために、コンクリート設計基準強度Fcに対するメカニズム時 の平均せん断応力度τuの割合が、0.2以上となるように設計した。(1級H22) 14 壁式構造以外の構造の耐力壁部材の種別をWAとするために、コンクリート設計基準 強度Fcに対するメカニズム時の平均せん断応力度τuの割合が、0.2以下となるように 設計した。(1級H22) 15 壁式構造の耐力壁部材の種別をWAとするために、コンクリート設計基準強度Fcに対 するメカニズム時の平均せん断応力度τuの割合が、0.1以下となるように設計した。 (1級H22) 16 メカニズム時において耐力壁部材がせん断破壊したので、部材種別はWDとした。 (1級H22) 17 必要保有水平耐力の計算に当たり、付着割裂破壊する柱の部材種別をFB材として構造 特性係数Dsを算定した。(1級H20) 18 剛接架構と耐力壁を併用した場合、設計変更により耐力壁量が増加し、保有水平耐力 に対する耐力壁の水平耐力の和の比率が0.5から0.8となったが、「耐力壁」及び 「柱及び梁」の部材群としての種別が変わらなかったので Dsの数値を小さくした。 (1級H23) 19 柱の塑性変形能力を確保するため、引張鉄筋比ptを大きくした。(1級H30) 20 梁の塑性変形能力を確保するため、崩壊形に達したときの梁の断面に生じる平均せん 断応力度を小さくした。(1級H30) 21 耐力壁の塑性変形能力を確保するため、崩壊形に達したときの耐力壁の断面に生じる 平均せん断応力度を小さくした。(1級H30) 22 ラーメン架構と耐力壁を併用した建築物の構造特性係数Dsを小さくするため、保有水 平耐力に対する耐力壁の水平耐力の和の比率βuを小さくした。(1級H30) 23 増分解析に用いる外力分布は、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表す 係数Aiに基づいて算定した。(1級R03) 24 全体崩壊形を形成する架構では、構造特性係数Dsは崩壊形を形成した時点の応力等に 基づいて計算した。(1級R03) 25 せん断破壊する耐力壁を有する階では、耐力壁のせん断破壊が生じた時点の層せん断 力を当該階の保有水平耐力とした。(1級R03) 26 付着割裂破壊する柱については、急激な耐力低下のおそれがないので、部材種別をFA として構造特性係数Dsを算定した。(1級R03) 27 全体崩壊形の崩壊機構となったので、崩壊機構形成時の応力を用いて、部材種別及び 構造特性係数Ds値の判定を行った。(1級H27) 28 保有水平耐力を増分解析により計算する際に、各階に作用する外力分布を、地震層せ ん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表す係数Aiに基づいて設定した。(1級H27) 29 柱及び梁の大部分が鉄骨鉄筋コンクリート構造の階の構造特性係数Dsは、鉄筋コンク リート構造の場合の数値から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。 (1級H17) 30 SRC造において、構造特性係数Dsの算定に当たって、耐力壁の想定される破壊モード がせん断破壊以外であったので、その耐力壁の種別をWAとした。(1級H19,H24) 31 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力を大きくするために耐力壁を多 く配置すると、必要保有水平耐力も大きくなる場合がある。(1級H25) 32 構造特性係数Ds は、建築物の振動に関する減衰性及び各階の靱性に応じて、建築物 に求められる必要保有水平耐力を低減する係数である。(1級R05) □ 柱・梁・接合部のせん断に対する設計(1級) 1 柱断面の長期許容せん断力の計算において、コンクリートの許容せん断力に帯筋によ る効果を加算した。(1級H19) 2 純ラーメン部分の柱梁接合部内において、柱梁接合部のせん断強度を高めるために、 帯筋量を増やした。(1級H21) 3 純ラーメン部分の柱梁接合部内において、帯筋量を増やすことは、柱梁接合部のせん 断強度を高める効果が大きい。(1級H19) 4 一般に、柱部材に作用する軸方向の圧縮力が大きいほど、せん断耐力は大きくなり、 靭性は低下する。(1級H22) 5 一般に、柱部材の内法寸法が短いほど、せん断耐力は大きくなり、靭性は低下する。 (1級H22) 6 一般に、柱部材の引張鉄筋が多いほど、曲げ耐力は大きくなり、靭性能は向上する。 (1級H22) 7 柱梁接合部のせん断耐力は、一般に、柱に取り付く梁の幅を大きくすると大きくなり。 (1級H30) 8 柱及び梁の許容せん断力の算出において、主筋はせん断力を負担しないものとした。 (1級H24) 9 曲げ降伏する梁は、両端が曲げ降伏する場合におけるせん断力に対する梁のせん断強 度の比(せん断余裕度)が大きい方が、曲げ降伏後のせん断破壊が生じにくいので、 一般に、靭性は高い。(1級H24) 10 曲げ降伏する梁部材について、曲げ降伏後のせん断破壊を避けるために、曲げ強度に 対するせん断強度の比を大きくした。(1級H21) 11 曲げ降伏する大梁の靭性を高めるために、コンクリートの圧縮強度に対する大梁の せん断応力度の比を小さくした。(1級H26) 12 曲げ降伏する梁部材の靭性を高めるために、梁せい及び引張側の鉄筋量を変えるこ となく、梁幅を大きくした。(1級H28,R04) 13 曲げ降伏する柱部材の曲げ降伏後のせん断破壊を防止するために、曲げ強度に対する せん断強度の比を大きくした。(1級H28) 14 梁のせん断強度を大きくするために、あばら筋量を増やした。(1級H29) 15 曲げ降伏する梁の靭性を高めるために、コンクリートの設計基準強度に対するせん断 応力度の比を大きくした。(1級H29) 16 柱のせん断強度を大きくするために、設計基準強度がより高いコンクリートを採用し た。(1級H29) 17 柱及び梁の短期許容せん断力の算定において、主筋はせん断力を負担しないものとし て計算を行った。(1級H29) 18 柱梁接合部の設計用せん断力は、取り付く梁が曲げ降伏する場合、曲げ降伏する梁の 引張鉄筋量を増やすと大きくなる。(1級R01 19 柱梁接合部の許容せん断力は、柱梁接合部の帯筋量を増やすと大きくなる。(1級R01) 20 柱梁接合部の許容せん断力は、コンクリートの設計基準強度を高くすると大きくなる。 (1級R01) 21 柱の長期許容せん断力の計算においては、帯筋の効果を考慮しなかった。(1級R02) 22 梁の短期許容せん断力の計算においては、有効せいに対するせん断スパンの比による 割増しを考慮した。(1級R02,R05) 23 梁は、貫通孔を設けることにより、一般に、せん断耐力が小さくなる。(1級R02) 24 柱梁接合部は、取り付く梁の主筋量が多くなるほど、一般に、せん断耐力が大きくな る。(1級R02) 25 柱は、作用する軸方向圧縮力が大きいほど、一般に、塑性変形能力が低下する。 (1級R02) 26 柱部材は、同じ断面の場合、一般に、内法高さが小さいほど、せん断耐力が大きくな り、靭性は低下する。(1級R03) 27 柱梁接合部のせん断終局耐力は、一般に、柱梁接合部のコンクリートの圧縮強度が大 きくなると増大する。(1級R03) 28 梁の終局せん断強度を大きくするために、あばら筋の量を増やした。(1級H25) 29 耐力壁の終局せん断強度を大きくするために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。 (1級H25,H26) 30 柱の終局せん断耐力を増すために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。(1級H26) 31 柱梁接合部の終局せん断耐力を増すために、コンクリートの圧縮強度を大きくした。 (1級H26) 32 柱梁接合部のせん断耐力は、一般に、取り付く大梁の梁幅が大きいほど大きくなる。 (1級H27,R04) 33 柱梁接合部のせん断耐力は、一般に、取り付く大梁の主筋量を増やすと大きくなる。 (1級H27) 34 柱のせん断耐力は、一般に、柱に作用する軸方向圧縮力が大きいほど大きくなる。 (1級H27) 35 柱のせん断耐力は、一般に、帯筋に降伏強度の高い高強度鉄筋を使用すると大きく なる。(1級H27) 36 柱部材の長期許容せん断力の計算において、帯筋や軸圧縮応力度の効果はないもの とした。(1級H28) 37 梁の短期許容せん断力の算定において、主筋のせん断力の負担を無視して計算を 行った。(1級R03) 38 柱の短期許容せん断力の算定において、軸圧縮応力度の効果を無視して計算を 行った。(1級R03) 39 耐力壁の短期許容せん断力を、「壁板の許容せん断力」と「側柱の許容せん断力」 の和とした。(1級R04) 40 大梁のせん断終局耐力は、一般に、有効せいに対するせん断スパンの比が小さい ほど大きくなる。(1級R04) 41 柱のせん断終局耐力は、一般に、軸方向圧縮応力度が小さいほど大きくなる。 (1級R04) 42 耐力壁の長期許容せん断力の計算において、壁の横筋による効果を考慮した。 (1級R05) 43 両端部が曲げ降伏する梁では、断面が同じ場合、一般に、内法スパン長さが小さい ほど、靱性は低下する。(1級R05) 44 軸方向応力度が小さい柱では、断面が同じ場合、一般に、曲げ降伏する時点の平均 せん断応力度が小さいほど、靱性は向上する。(1級R05) 45 耐力壁のせん断剛性を大きくするために、壁の厚さを大きくした。(1級H25) □ 付着割裂破壊(1級) 1 異形鉄筋を主筋とする柱において、脆性的な破壊形式である付着割裂破壊を避けるた め、柱の断面の隅角部に径の大きい鉄筋を配置することが望ましい。(1級H15) 2 柱部材の脆性破壊である付着割裂破壊を避けるために、断面隅角部に細径の鉄筋を配 置した。(1級H21) 3 柱の付着割裂破壊を防止するために、柱の断面の隅角部に太径の鉄筋を用いない配筋 とした。(1級H20,H23) 4 コンクリートの付着割裂破壊を抑制するため、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚 さは、所定の数値以上となるようにする。(1級H25) 5 耐力壁は、一般に、付着割裂破壊が発生しにくいことから、付着割裂破壊の検討を省 略した。(1級R01,R04) 6 柱の付着割裂破壊を防止するために、柱の引張鉄筋比を大きくした。(1級H26,R01) 7 主筋間のあきが大きくなると、付着割裂強度は小さくなる。(1級H29) 8 細径の主筋を用いる場合よりも、太径の主筋を用いる場合のほうが、断面の隅角部に 付着割裂破壊を生じやすい。(1級H29) 9 付着割裂破壊に対する安全性の検討を行う場合、帯筋、あばら筋及び中子筋の効果を 考慮して、付着割裂強度を算定してもよい。(1級H29) 10 太径の異形鉄筋を梁の主筋に使用したので、鉄筋のコンクリートに対する許容付着 応力度を、かぶり厚さと鉄筋径の比に応じて低減した。(1級R02) 11 柱の付着割裂破壊を防止するために、柱の断面の隅角部の主筋には太径の鉄筋を用い ることとした。(1級R02) 12 太径の異形鉄筋を主筋に用いる柱では、曲げ降伏する場合、一般に、引張り鉄筋比 が大きいほど、靱性は向上する。(1級R05) ************************************************** 解説 RC造構造計画-2 □ 耐震設計(耐震ルート)(1級) 耐震設計全般 ① 一つの建築物でも、張間方向、桁行方向別に異なった耐震計算ルートを適用してもよいが、原則として、階ごとに異なるルートは適用できない。 ルート1 ① 耐震計算ルート1において、コンクリート設計基準強度(Fc)が18N/㎟以上の場合、割増係数αを用いて単位強度の割増(必要壁量・柱量の軽減)を行うことができる。 ルート2 ① 耐震計算ルート2では、剛性率≧0.6、偏心率≦0.15、塔状比≦4の確認を行う。 ルート3 ① 保有水平耐力は、建築物の一部又は全体が地震力によって崩壊メカニズムを形成するときに、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和として求める。 ② 塔状比が4を超える場合、保有水平耐力の確認を行い、杭の引抜き抵抗力や、地盤及び杭の圧縮耐力を計算し、地震力が作用したときに、建築物が転倒しないことを確認する。 ③ 保有水平耐力の算定において、鋼材にJIS規格を使用する条件で、その材料強度の基準強度を1.1倍以下の範囲で割増することができる。ただし、せん断終局強度を計算する際には、せん断破壊に対する余裕を持たせるために割増は行わない。 ④ 柱・梁・耐力壁の塑性変形能力を確保するためには、崩壊形に達したときの各部材断面に生じる平均せん断応力度は小さい方ががいい。(かかるるせん断力が小さいほど、十分な曲げ変形ができる) ⑤ 保有水平耐力を増分解析により計算する際に、各階に想定する外力分布は、地震力の作用を近似した水平方向の外力分布に基づくものとし、原則として、Ai分布に基づく外力分布とする。 Dsの算定について ① 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定する。 ② 構造特性係数Dsは、必要保有水平耐力を求める際の構造に応じた低減係数。木造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造では、0.25~0.5以上、鉄筋コンクリート造では、0.3~0.55以上。鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄筋コンクリート造の場合の数値から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。 ③ 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、せん断破壊・付着割裂破壊・圧縮破壊・その他の構造耐力上支障のある急激な耐力低下のおそれがある破壊の場合は、部材種別はFDとする。 ④ 鉄筋コンクリート構造の耐力壁の算定については、せん断破壊その他の構造耐力上支障のある急激な耐力の低下のおそれのある破壊の場合は、部材種別はWDとする。 ⑤ 鉄骨鉄筋コンクリート構造の耐力壁の部材種別は、せん断破壊するものはWC、それ以外はWAとする。 ⑥ 架構に対する筋かい又は耐力壁の水平力分担率(βu)が小さいほど(靭性型となりせん断破壊しにくい)、Dsは小さくなる。 ⑦ 柱の引張鉄筋比(pt)が小さい(付着割裂破壊しにくい)ほど、Dsは小さくなる。 ⑧ 層全体の水平耐力に対する靭性が大きい部材の水平耐力の割合が大きい(靭性が小さい(脆性破壊しやすい)部材の負担が減る)ほど、Dsは小さくなる。 ⑨ 柱の軸方向応力が小さい(圧縮破壊しにくい)ほど、Dsは小さくなる。 ⑩ 柱の内法高さ/柱せいが大きい(長柱)ほど、Dsは小さくなる。 ⑪ 柱、梁、耐力壁の崩壊時の平均せん断応力度(τu)が小さい(せん断破壊しにくい)ほど、Dsが小さくなる。 ⑫ コンクリートの設計基準強度Fcが大きいほど、Dsは小さくなる。 ⑬ コンクリートの設計基準強度(Fc)に対する平均せん断力(τu)が小さいほど、Dsは小さくなる。 ⑭ Ds算定時の柱及び梁部材をFAとにするには、柱の内法高さ/柱の幅(ho/D≧2.5)、柱の軸応力度/コンクリートの設計基準強度(σo/Fc≦0.35)、引張鉄筋比(pt≦0.8)、平均せん応力度/コンクリート設計基準強度(τu/Fc≦0.1) ⑮ Ds算定時の壁式構造以外の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリート設計基準強度(τu/Fc≦0.2)。壁式構造の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリート設計基準強度(τu/Fc≦0.1) 設計用せん断力の割増 ① 耐震計算ルート1の場合、柱、梁の設計用せん断力は1.5倍以上、耐力壁は2.0倍以上、一次設計用地震力より割増しして計算する。地震力によって生じるせん断力を割増した設計用せん断力が、許容せん断力を超えないことを確かめる。 ② 耐震計算ルート2-1、2-2では、柱、梁及び耐震壁の地震力によって生じるせん断力の割増(いずれも2.0倍以上)を行い、許容せん断力を超えないことを確かめる。 ③ 耐震計算ルート3では、両端ヒンジとなる柱が1.1倍以上、それ以外の柱は1.25倍以上、両端ヒンジとなる梁は1.1倍以上、それ以外の梁は1.2倍以上設計用せん断力を割増して計算する。 □ 耐震設計(耐震ルート)(1級) 1 〇 耐震計算ルート1の場合、耐力壁は2.0倍以上、一次設計用地震力より割増しして計 算する。 正しい 2 〇 耐震計算ルート1の場合、耐力壁は2.0倍以上、一次設計用地震力より割増しして計 算する。 正しい 3 × 耐震計算ルート2では、剛性率≧0.6、偏心率≦0.15、塔状比≦4の確認を行わなけ ればならない。 誤り 4 〇 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定する。 正しい 5 〇 保有水平耐力及び必要保有水平耐力を算出する際の構造特性係数Dsは、崩壊機構を 形成するときの応力を用いて算定する。 正しい 6 〇 塔状比が4を超える場合、保有水平耐力の確認を行い、杭の引抜き抵抗力や、地盤 及び杭の圧縮耐力を計算し、地震力が作用したときに、建築物が転倒しないことを 確認する。 正しい 7 〇 保有水平耐力の算定において、曲げに関しては鋼材にJIS規格を使用する場合は、 その材料強度の基準強度を1.1倍以下の範囲で割増することができる。 正しい 8 〇 耐震計算ルート1において、コンクリート設計基準強度(Fc)が18N/㎟以上の場合、 割増係数αを用いて単位強度の割増(必要壁量・柱量の軽減)を行うことができる。 正しい 9 〇 耐震計算ルート2-1、2-2では、柱、梁及び耐震壁の地震力によって生じるせん断 力の割増(いずれも2.0倍以上)を行い、許容せん断力を超えないことを確かめる。 正しい 10 × 耐震計算ルート3では、両端ヒンジとなる梁は1.1倍以上、それ以外の梁は1.2倍 以上設計用せん断力を割増して計算する。 誤り 11 〇 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、せん断破壊・付着割裂破壊・圧縮破壊 等の場合は、部材種別はFDとする。 正しい 12 〇 一つの建築物でも、張り間方向、けた行方向に異なった耐震計算ルートを適用し てもよい。 正しい 13 × Ds算定時の柱及び梁部材をFAとにするには、平均せん応力度/コンクリート設計 基準強度(τu/Fc≦0.1)を0.1以下とする。 誤り 14 〇 Ds算定時の壁式構造以外の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリー ト設計基準強度(τu/Fc≦0.2)を0.2以下とする。 正しい 15 〇 Ds算定時の壁式構造の耐力壁をWAとするには、平均せん応力度/コンクリート 設計基準強度(τu/Fc≦0.1)を0.1以下とする。 正しい 16 〇 鉄筋コンクリート構造の耐力壁の算定については、せん断破壊その他の構造耐力 上支障のある急激な耐力の低下のおそれのある破壊の場合は、部材種別はWDと する。 正しい 17 × 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、せん断破壊・付着割裂破壊・圧縮破壊 等の場合は、部材種別はFDとする。 正しい 18 × 架構に対する筋かい又は耐力壁の水平力分担率(βu)が小さいほど、Dsは小さく なる。 大きくなると、Dsは大きくなる。 誤り 19 × 引張鉄筋比ptが大きいほど、付着割裂破壊が生じやすくなり靭性能は低下する。 誤り 20 〇 せん断応力度が大きいほど変形能力は低下する。 正しい 21 〇 せん断応力度が大きいほど変形能力は低下する。 正しい 22 〇 架構に対する筋かい又は耐力壁の水平力分担率(βu)が小さいほど、Dsは小さ くなる。 正しい 23 〇 保有水平耐力を増分解析により計算する場合、各階に想定する外力分布は、地震 力の作用を近似した水平方向の外力分布に基づくものとし、原則、Ai分布に基づ く外力分布とする。 正しい 24 〇 構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用いて算定する。 正しい 25 〇 保有水平耐力は、建築物の一部又は全体が地震力によって崩壊メカニズムを形 成するときに、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和とし て求める。 正しい 26 × 鉄筋コンクリート構造の柱・梁について、付着割裂破壊する場合は、部材種別 はFDとする。 誤り 27 〇 部材種別及び構造特性係数Dsは、建築物が崩壊機構を形成する際の応力を用い て算定する。 正しい 28 〇 保有水平耐力を増分解析により計算する場合、各階に想定する外力分布は、地 震力の作用を近似した水平方向の外力分布に基づくものとし、原則、Ai分布に 基づく外力分布とする。 正しい 29 〇 Dsは、鉄骨鉄筋コンクリート造では0.25~0.5以上、鉄筋コンクリート造では 0.3~0.55以上。鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄筋コンクリート造の場合の数値 から0.05以内の数値を減じた数値とすることができる。 正しい 30 〇 鉄骨鉄筋コンクリート構造の耐力壁の部材種別は、せん断破壊するものはWC、 それ以外はWAとする。 正しい 31 〇 耐力壁を多く配置するとDs値が大きくなり、必要保有水平耐力も大きくなる。 正しい 32 〇 構造特性係数Dsは、必要保有水平耐力を求めるときの構造に応じた低減係数。 正しい □ 柱・梁・接合部のせん断に対する設計(1級) ① 部材のせん断耐力(強度)は、基本的に、コンクリートの耐力とせん断補強筋の耐力との和で求めるが、一部、せん断補強筋の耐力を考慮しない場合がある(コンクリートは全ての場合において考慮する。コンクリート強度、断面積を上げる)。 ② せん断の表  ③ 柱梁接合部のせん断強度は、接合部の形状、コンクリートの許容せん断応力度、接合部の有効幅及び柱せいで決まる。鉄筋(帯筋・主筋)は影響しない。柱梁接合部のせん断強度に、梁の幅は影響するが、梁のせいは関係ない。 ④ 柱梁接合部の設計用せん断力は、取り付く梁が曲げ降伏する場合、曲げ降伏する梁の引張鉄筋量を増やすと大きくなる。(曲げ耐力が上がるので、掛かるせん断力も大きくなる) ⑤ 柱の靭性は、軸圧縮力が増大するほど低下する(圧縮破壊しやすくなる)。地震時に曲げモーメントが増大するおそれがある場合は、短期軸圧縮力を柱の全断面積で除した値を1/3Fc以下とすることが望ましい。 ⑥ 腰壁や垂れ壁のついた柱は、短柱となり、他の柱よりも早く、曲げ降伏の前にせん断破壊してしまう可能性が高くなる。せん断破壊は、靭性に乏しい(粘り強さに欠ける)性状となるので、十分なせん断補強が必要である。袖壁によっても脆性破壊が生じやすくなる場合がある。 ⑦ 柱の引張鉄筋が多い(引張鉄筋比ptが大きい)ほど、また、隅角部に太い鉄筋を配置した場合、主筋間のあきが小さくなったり、かぶり厚さふが小さくなるため、付着割裂破壊が生じやすくなる(付着割裂強度は小さくなる)。靭性能は低下する。 柱・梁の主筋はせん断力を負担しない。 ⑧ 曲げ降伏する梁は、曲げ降伏後のせん断破壊を避けるために、1)曲げ強度対するせん断強度の比を大きくする、 2)コンクリートの圧縮強度に対するせん断応力度の比(τ/Fc)を小さくする、 3)せん断力に対するせん断強度の比をを大きくする。 ⑨ せん断スパン比(シアスパン比)が小さいほど、コンクリートの許容せん断応力度を割増することができる。せん断スパン比(M/Qd)とは、スパンと部材の有効せいとの関係(有効せいに対するせん断スパンの比)、せん断スパン比が小さいとは、梁せいが大きくスパンが短い形状となり、見かけのせん断耐力が大きくなる。 ⑩ せん断耐力(強度)を計算する場合、軸方向応力度を考慮するのは、柱及び耐力壁の終局せん断耐力のみである。長期及び短期の許容せん断力は、軸方向応力度を考慮しない。 ⑪ 耐力壁の短期許容せん断力は、壁板の許容せん断力+側柱の許容せん断力の和とすることができる。 ⑫ 言葉の意味(定義)を確認する! ~に対する~の比の文章は分数にして考える! ・ せん断力、せん断応力、せん断応力度はかかる力。 ・ せん断強度、許容せん断力はかかるせん断力を支える力。 ・ せん断力に対するせん断強度の比 = せん断強度(支える力)/せん断力(かかる力) は大きい方がせん断強度が大きくなり、せん断破壊しにくい。 ・ 曲げ強度に対するせん断強度の比 = せん断強度(支える力)/曲げ強度(支える力) は大きい方がせん断強度が大きくなり、せん断破壊しにくい。 ・ コンクリートの圧縮強度(設計基準強度)に対するせん断応力度の比 = せん断応力度(かかる力)/コンクリートの圧縮強度(支える力) は小さい方が靭性が高く、せん断破壊しにくい。 □ 柱・梁・接合部のせん断に対する設計(1級) 1 × 柱の長期はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り 2 × 柱梁接合部はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り 3 × 柱梁接合部はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り 4 〇 柱の軸圧縮力が増大するほどせん断耐力は大きくなるが、靭性は低下する(圧縮破 壊しやすくなる)。 正しい 5 〇 柱の内法寸法が短いほど短柱となり一時せん断耐力は上がるが、靭性は低下しせん 断破壊しやすくなる。 正しい 6 × 引張鉄筋が多いと、付着割裂破壊を起こしやすくなり靭性能は低下する。 誤り 7 〇 柱梁接合部のせん断耐力は、接合部の形状、コンクリートの許容せん断応力度、接 合部の有効幅及び柱せいで決まる。梁幅を大きくすると接合部の有効幅が大きくな りせん断耐力も上がる。 正しい 8 〇 柱及び梁の主筋は曲げ応力を負担するが、せん断は力は負担しない。 正しい 9 〇 せん断力に対するせん断強度の比が大きいほどせん断破壊が生じにくくなり、靭性 が高くなる。 正しい 10 〇 曲げ強度に対するせん断強度の比が大きいほど、靭性が上がりせん断破壊を生じ にくくなる。 正しい 11 〇 コンクリートの圧縮強度に対する大梁のせん断応力度の比(τ/Fc)が小さいほど、 せん断破壊が生じにくくなり靭性が高くなる。 正しい 12 〇 梁幅を大きくすることは、梁の断面積が増えコンクリートの耐力増加につながり、 せん断強度が上がり靭性が高くなる。 正しい 13 〇 曲げ強度に対するせん断強度の比が大きいほど、靭性が上がりせん断破壊を生じ にくくなる。 正しい 14 〇 梁のせん断強度は、コンクリートの耐力(C)+せん断補強筋(R)で決まる。 正しい 15 × コンクリートの圧縮強度に対するせん断応力度の比(τ/Fc)が小さいほど、せん 断破壊が生じにくくなり靭性が高くなる。 誤り 16 〇 コンクリートの耐力を上げることは、せん断強度の向上につながる。 正しい 17 〇 柱及び梁の主筋は、曲げ応力を負担しせん断応力は負担しない。 正しい 18 〇 梁の引張鉄筋を増やすと曲げに対して強くなり、許容曲げモーメントが大きくな る。許容曲げモーメントが大きくなれば、Q=M/ℓよりかかるせん断力も多くな る。 正しい 19 × 柱梁接合部はコンクリートの耐力(C)のみ、せん断補強筋(R)は効果ない。誤り 20 〇 柱梁接合部はせん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、設計基準強を高 くすると大きくなる。 正しい 21 〇 柱の長期許容せん断力はコンクリートの耐力(C)のみで決まり、せん断補強筋 (R)は効果ない。 正しい 22 〇 せん断スパン比が小さいほど、コンクリートの許容せん断応力度を割増すること ができる。せん断スパン比が小さいと、梁せいが大きくスパンが短い形状となり、 見かけのせん断耐力が大きくなる。 正しい 23 〇 貫通孔を設けると断面が小さくなりコンクリートの耐力が減少し、せん断耐力が 小さくなる。 正しい 24 × 主筋はせん断力を負担しない。 誤り 25 〇 柱の軸方向力が大きくなると、全体が固くなり塑性変形能力が低化する。正しい 26 〇 柱の内法寸法が短いほど短柱となり一時的にせん断耐力は上がるが、靭性は低下 しせん断破壊しやすくなる。 正しい 27 〇 柱梁接合部はせん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、圧縮準強を高 くすると大きくなる。 正しい 28 〇 梁の終局せん断強度は、コンクリートの耐力(C)とせん断補強筋の耐力(R) で決まる。 正しい 29 〇 耐力壁の終局せん断強度は、コンクリートの耐力(C)とせん断補強筋の耐力 (R)で決まる。 正しい 30 〇 柱の終局せん断強度は、コンクリートの耐力(C)とせん断補強筋の耐力(R) で決まる。 正しい 31 〇 柱梁接合部の終局せん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、圧縮準強 を高くすると大きくなる。 正しい 32 〇 柱梁接合部のせん断耐力は、接合部の形状、コンクリートの許容せん断応力度、 接合部の有効幅及び柱せいで決まる。梁幅を大きくすると接合部の有効幅が大き くなりせん断耐力も上がる。 正しい 33 × 主筋はせん断力を負担しない。 誤り 34 〇 柱の軸方向圧縮力が大きくなると、全体が固くなりせん断耐力も上がる。ただし 塑性変形能力が低化し、せん断破壊しやすくなる。 正しい 35 〇 柱のせん断耐力は、短期と終局に関してはコンクリートの耐力(C)+せん断補 強筋の耐力(R)であり、帯筋の強度を上げると大きくなる。 正しい 36 〇 柱の長期せん断耐力は、コンクリートの耐力(C)で決まり、帯筋の効果は考慮し ない。軸圧縮応力度を考慮するのは柱及び耐力壁の終局せん断力のみ、長期・短期 では考慮しない。 正しい 37 〇 主筋はせん断力を負担しない。 正しい 38 〇 軸圧縮応力度を考慮するのは柱及び耐力壁の終局せん断力のみ、長期・短期では考 慮しない。 正しい 39 〇 耐力壁の短期許容せん断力は、「壁材に含まれる壁板1枚が負担できる許容せん断 力」と「壁部材に含まれる柱1本が負担できる許容せん断力」の和とすることがで きる。 正しい 40 〇 せん断スパン比が小さいほど、コンクリートの許容せん断応力度を割増することが でき、せん断終局耐力は大きくなる。 正しい 41 × 柱の終局せん断強度は、軸方向圧縮力の効果を考慮し、軸方向圧縮力が大きくなる ほど大きくなる。 誤り 42 × 耐力壁の長期許容せん断力は、コンクリートの耐力(C)のみ、鉄筋(R)による効 果は考慮しない。 誤り 43 〇 内法スパン長さが小さい(せん断スパン比が小さい)ほど短梁となり、変形能力は 低下する。 正しい 44 〇 柱においては、せん断応力度が小さい(かかる力が小さい)ほど、変形能力は向上 する。 正しい 45 〇 コンクリートの耐力(C)を上げる(壁厚を大きくする)ことは、せん断強度 (剛性)を大きくする。 正しい □ 付着割裂破壊(1級) 1 × 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、主筋間のあきが小さくなったり、かぶり厚さ が小さくなるため、付着割裂破壊が生じやすくなる。 誤り 2 〇 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、付着割裂破壊が生じやすくなるため、細径の 鉄筋を配置することは付着割裂破壊の防止につながる。 正しい 3 〇 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、付着割裂破壊が生じやすくなるため、太径を 用いないことは付着割裂破壊の防止につながる。 正しい 4 〇 かぶり厚さ不足が付着割裂破壊につながるため、所定の数値以上かぶりをとるこ とは付着割裂破壊の防止につながる。 正しい 5 〇 耐力壁は、一般に、付着割裂破壊を発症しにくいので、付着割裂破壊の検討を省 略することができる。 正しい 6 × 引張鉄筋比を大きくすることは、主筋間のあきが小さくなり付着割裂破壊が生じ やすくなる。 誤り 7 × 主筋間の空きが大きくなると、付着割裂強度は大きくなる。 誤り 8 〇 隅角部に太径の鉄筋を用いることは、付着割裂破壊を生じやすくなる。 正しい 9 〇 付着割裂破壊に対する安全性の検討を行う場合、横補強筋(帯筋、あばら筋、中 子筋)の影響を考慮して、付着割裂強度を算定することができる。 正しい 10 〇 太径の鉄筋を用いた場合は、付着割裂破壊が生じやすくなるので、かぶり厚さと 鉄筋径の比に応じて付着割裂強度低減する。 正しい 11 × 隅角部に太い鉄筋を配置した場合、主筋間のあきが小さくなったり、かぶり厚さ が小さくなるため、付着割裂破壊が生じやすくなる。 誤り 12 × 引張鉄筋比を大きくすることは、主筋間のあきが小さくなり付着割裂破壊が生じ やすくなる。 誤り 今回は、RC造の構造計画一般から耐震設計・せん断破壊・付着割裂破壊についてまとめました。この部分はRC造では必ず出題されますが、とても解り辛い所です。国語の問題みたいに、言葉の定義や意味をしっかり理解してから確認してみてください! ポイントは、 ・DSは軟らかいほど小さくなる ・かかる力と支える力の関係 ・せん断の表は必ず覚える 今日はこんな言葉です! これからの人生で今日が一番若いんです。若い時にやっときゃ良かったじゃなく、今日が一番若い。だから今日できると思った事は今日始める。明日やればいいとか、そのうちになんて思っていると結局できないで終わってしまう事がほとんどです。(コシノジュンコ) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

Jan 31, 2024 12:34:04 AM

コメント(0) | コメントを書く |

|