|

|

|

カテゴリ:思ふこと/旅日記

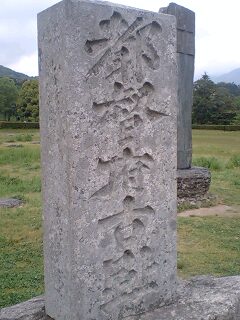

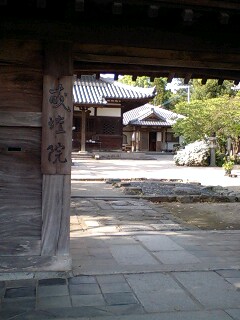

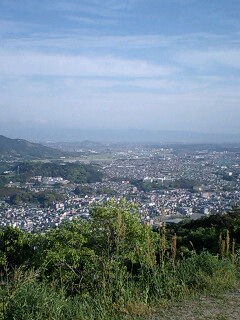

天拝山を下山して、太宰府天満宮に行こうと思ったのだが、この日はこどもの日だったため、人が多いだろうと、都府楼跡に行くことにした。  西鉄に「都府楼前」という駅があるが、一体、その意味を考える人はどれだけいるだろうか。 「遠の朝廷(みかど)」と呼ばれた古都の楼閣の跡地がこの場所だ。 ここも天拝山のように、何度来たことか分からない。 看板に「藤原純友の乱で破壊された」とあったが、朱雀大路を早馬が駆けたのだろう。今では伝令を伝えたであろう道にパチンコ屋が建てられていたが、この町の歴史を知らないのだろうか。  「国敗れて山河あり」ではないが、「都滅びて石碑あり」のように、ぽつんと中心地にたたずむ石碑である。跡地を示す石碑の文字に古風な魅力を感じるのも、おかしな話である。 この地が西の都としての力を持ったのは、朝廷との関わりが深かった平安時代までで、鎌倉時代からは商業や国防が重視されたことで、筑前国の中心地は博多に移った。 江戸時代に入ってからは、日宋・日明貿易で栄えた博多の町も勢いを失った。戦国時代の最後に豊臣秀吉と島津軍の戦いで、博多は廃墟と化したのだ。 後、秀吉は軍事的に有利な町にしようと、博多の町を細かく区分けした。この地に伝わる「太閤町割り」である。この町割りに従って、博多祇園山笠の「土居流」、「中洲流」などの区分が決められているが、歴史とはどこでどう関わるか、全く分からないものである。 しかし秀吉もすぐに勢いを失い、三代将軍・家光の鎖国政策で、九州の商業の中心地は長崎に移った。そして幕末は、九州の策動地は薩摩に移った。 長崎出身のOさん、鹿児島出身のMさんと一緒に太宰府にいると、不思議な気持ちになった。 太宰府が再び策動地となるのは、長州軍が京都の公卿を追いたて、七人の公卿が都落ちで太宰府に逃れた「七卿落ち」の時である。 公家の中心人物・三条実美がこの中にいたことから、西郷隆盛や高杉晋作も太宰府を訪れ、新時代を討議した。 その屋敷が今も残る「延寿王院」にだけは行きたかったのだが、時間の都合で行けなかった。 我々はこのような歴史を簡単に「過去」と言って片付けているが、当時の人々にはどれも大変な激動だったことだろう。 私もずっと近現代史、つまり明治・大正・昭和期ばかり趣味で研究してきたが、この日は天平時代、平安・鎌倉時代の遺跡を見て、わが国はなんと悠久の歴史を持った国であることかと感じずにはいられなかった。  私が太宰府で一番好きな場所は、この「観世音寺」である。 子供の頃から、この石碑の文字を何度も見てきた。  このお寺は、この地で亡くなられた斉明天皇をお祀りしようと、その子である天智天皇が80年の歳月をかけて建造された「母の菩提寺」である。 「観世音」。 つまり「世の音を観る」のである。 観音様というが、「音を観る」とは変な話だ。音は「聴く」ものではないか。ならば「聴音さま」と言うべきではないか… などと勘ぐるのはいけない。 母親が言葉を発することができない乳飲み子の気持ちを、その泣き声や言葉にならない声から観て察するように、観音様は、我々愚かな人間たちの言葉にならない言葉を観て、その気持ちを察し、大いなる悲しみ(大悲)に対して大いなる慈悲(大慈)を発せられるのである。 わが皇室の精神もまた、これと同じである。歴代天皇陛下は、いつも国民とともにあり、国民の平安を願って祈りを捧げられてきたのであった。有り難く、もったいないことである。 観世音寺のすごいところは、実は横に建てられている「宝蔵」である。 高校時代にここに入って、仏像の迫力に圧倒された。 とにかくすごい。落ち着く。何時間いても、時を忘れる。 館内は撮影禁止だが、ある方が許可を得て撮影したホームページを発見したので、下にリンクを付けておく。だが、実際に行って見てほしい。その瞬間から、人生が変わるだろう。 観世音寺「宝蔵」   国宝の「梵鐘」とみかんの木。 国宝の横には「日本の音百選」などと意味不明な看板が立ててあった。 「この音は特に美しく響くので、よって日本の音百選に選定する」みたいな文言が、文部大臣の名前で書いてあったが、その愚かさには失笑を禁じえなかった。 なにが、後世の人間が「認定する」だ。 これは祖先が後世のために残そうと、崇高な気持ちを込めて作った宝物なのだ。我々はその気持ちを受け止めればいいのであって、史的価値を講評して「認定」などすべきではない。 わが国の史跡には、こういう夾雑物が多い。  高校時代に「天平の甍」(井上靖)を呼んで以来、この「戒壇院」には何度来ただろうか。 具足戒を授ける僧侶をお招きしようと唐に渡った日本僧の、感動の物語である。 東の薬師寺、奈良の東大寺、そして西の観世音寺が、日本の「三戒壇」であった。乱れに乱れた思想と言葉は、この三つの地で「戒」を授けられた僧侶たちが正し、そして、武力によらず、文化で国が治まった平安時代を迎えたのである。  本殿は慎ましくも威厳がある。 本堂の観音像も美しく、神々しかった。 現代の我々は「ゆとり教育」などと言ってただ休暇を増やしたがっているだけだが、本当のゆとりとは、大いなるものとつながって精神的安定を得ることではないのだろうか。つまり、思想的安定である。そのために苦労して勉強するのは、「詰め込み」ではない。  これは戒壇院の前の菜の花畑。  石碑には「にんにく(にら)、酒、肉を禁じる」とある。興奮を招く食べ物を食べていては、修行に集中できない。威厳のある看板だが、この漢文を読める日本人は今は少ないだろう。  壁はよく見ると「土」でこねて作ってある。壁の中には砂利やわらがあった。いつの時代のものだろうか。昔の日本には、こういう壁があふれていたのだろう。  小さな紅葉があぜ道にせり出していた。次に会うのが楽しみだ。  観世音寺・戒壇院の旅のあと、太宰府天満宮の参道を突き切って、連歌屋から四王子山に登った。子供のころは「しょうじ山」と発音していたが、由来が分かったのは高校時代だった。 「四王子」。 白村江の戦いで唐・新羅の連合軍と戦ったわが国は、大陸からの侵攻に備えるため、博多湾を一望できるこの「大野山」に城を築いたのだ。その由来があって、この山のふもとの北西地域は「大野城市」と呼ばれている。 唐・新羅連合軍は強大で、わが国は敗退した。 そのため、仏の力も借りて守ろうと、阿弥陀如来の守護神である持国天・増長天・広目天・多聞天の「四天王」を祀って、この山の名は「四王子山」となった。 昭和天皇は大東亜戦争の戦後処理を考えるに当たって、白村江の戦いの戦後処理を参考にされたそうである。皇室の方々の歴史観は、我々国民とはスケールが違う。  最後は車を返すため、空港を経由して福岡市内に直行した。 返却まで時間があったため、みんなで博多湾を眺めたが、ちょうど夕暮れ時で、夕日が本当にきれいだった。おそらく壱岐か対馬からであろう、客船が入港してきたのも叙情的だった。 今日は、日本の心を取り戻した素晴らしい一日だった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2008.05.06 05:50:01

コメント(0) | コメントを書く

[思ふこと/旅日記] カテゴリの最新記事

|