|

|

|

カテゴリ:初心者向け解説

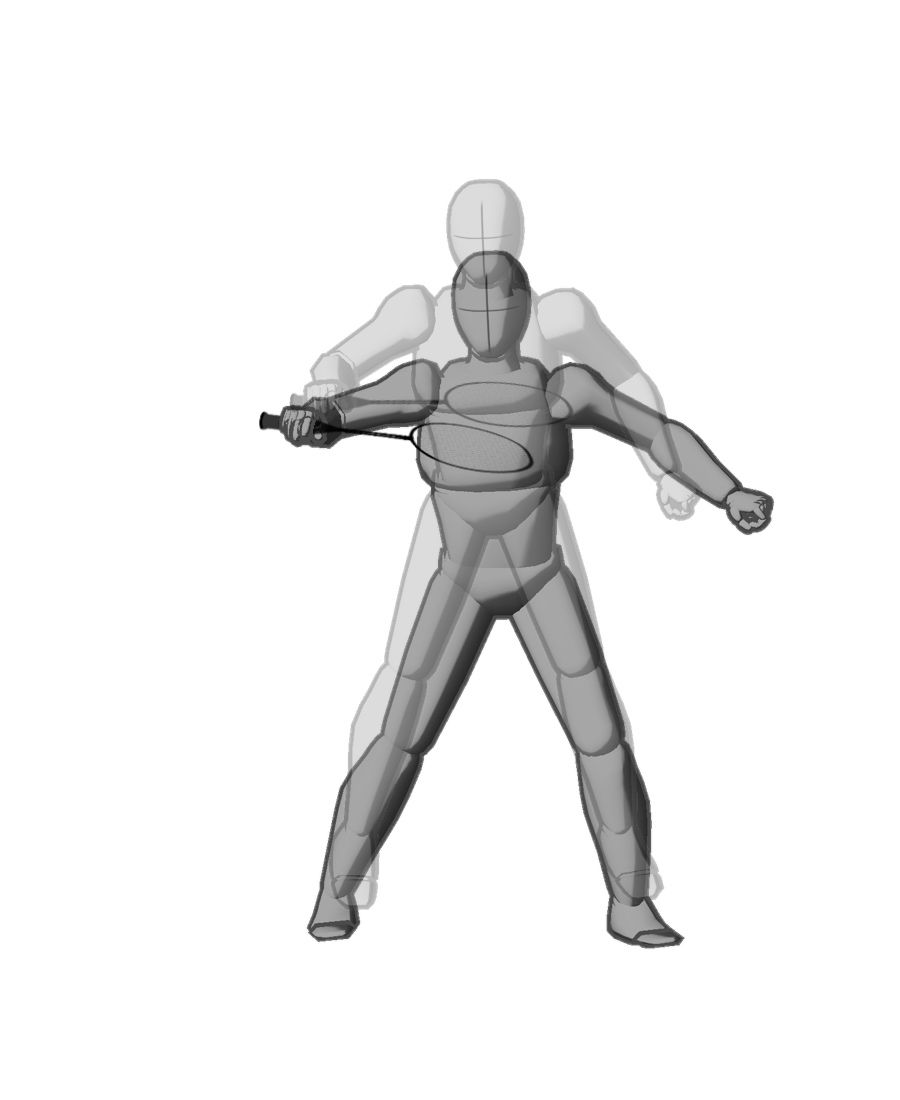

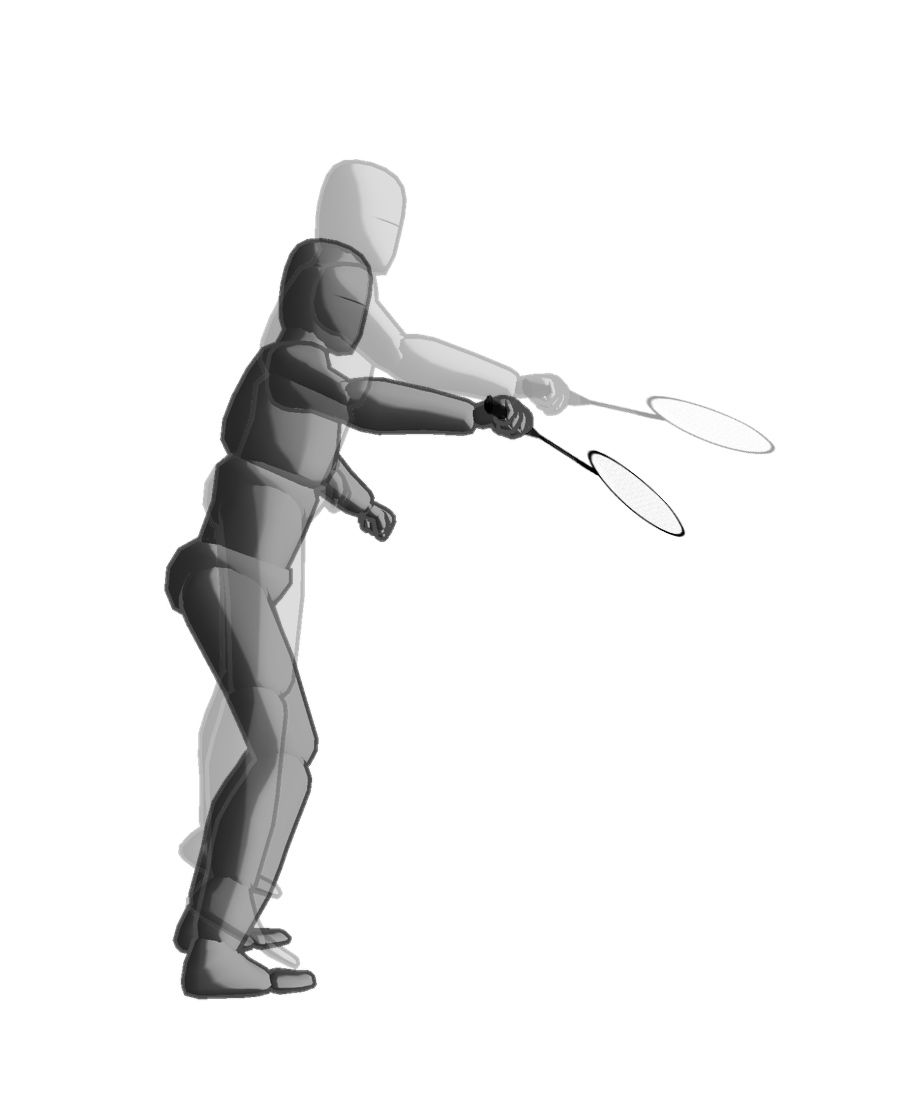

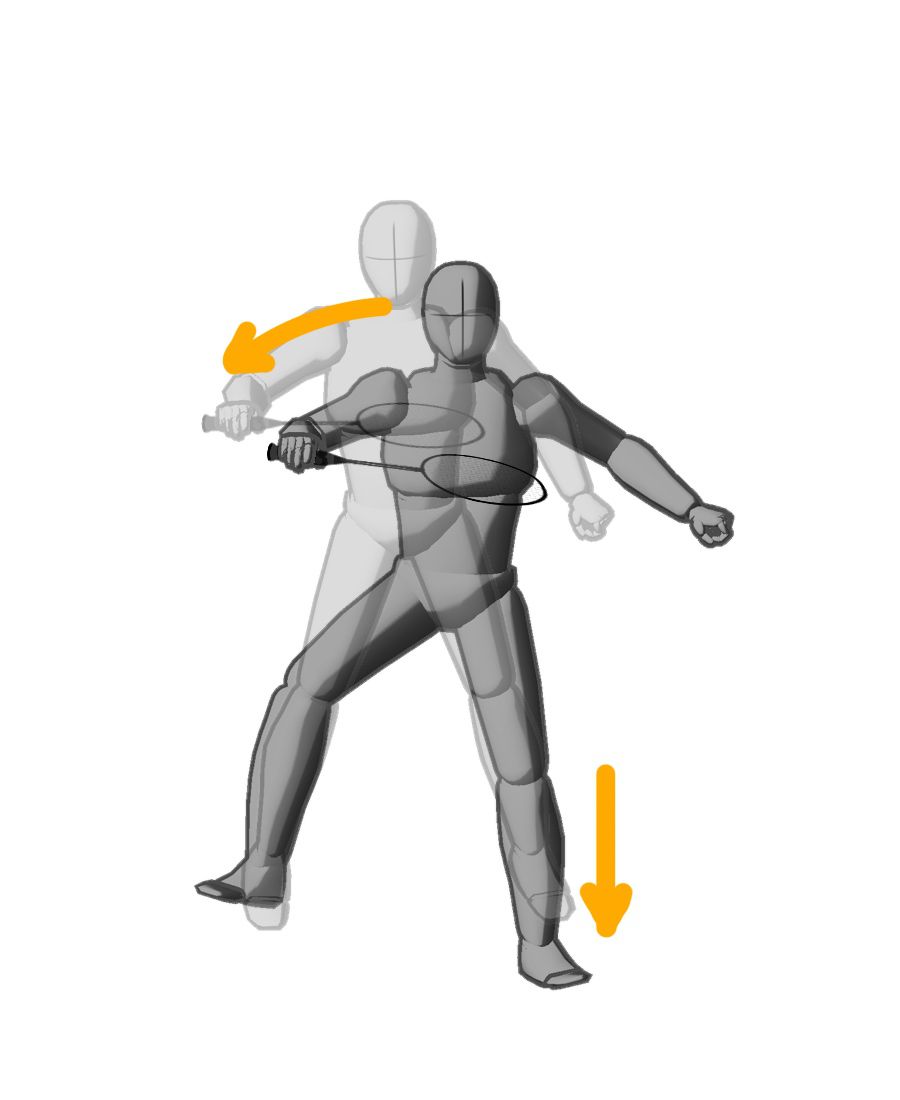

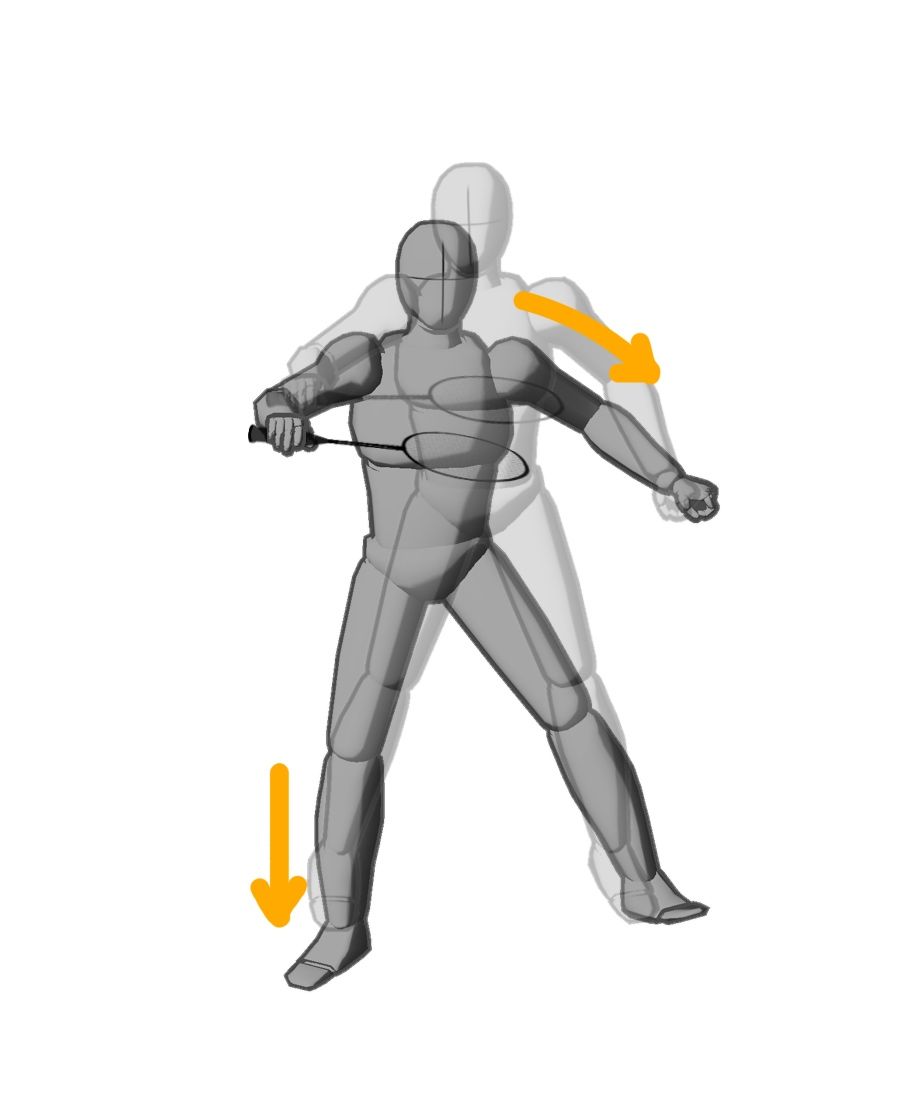

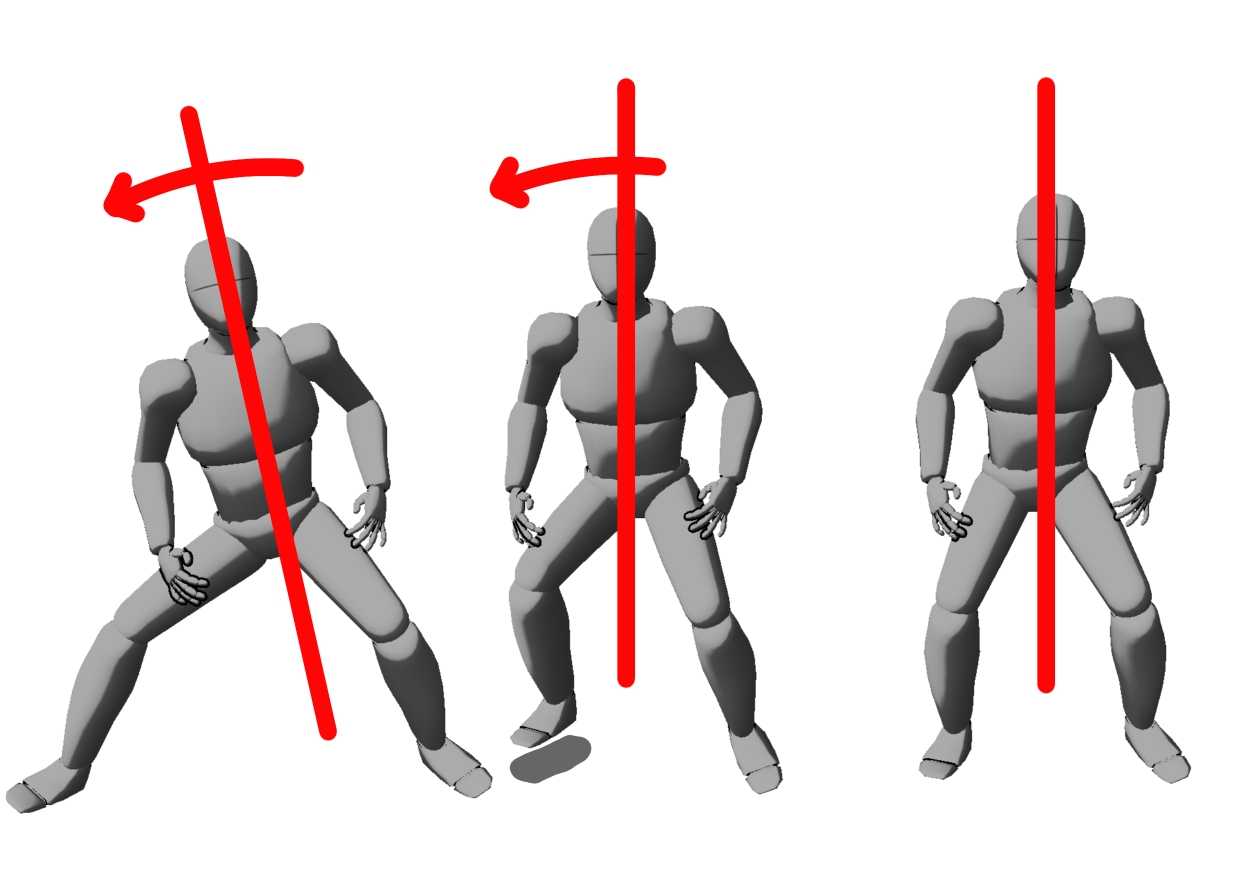

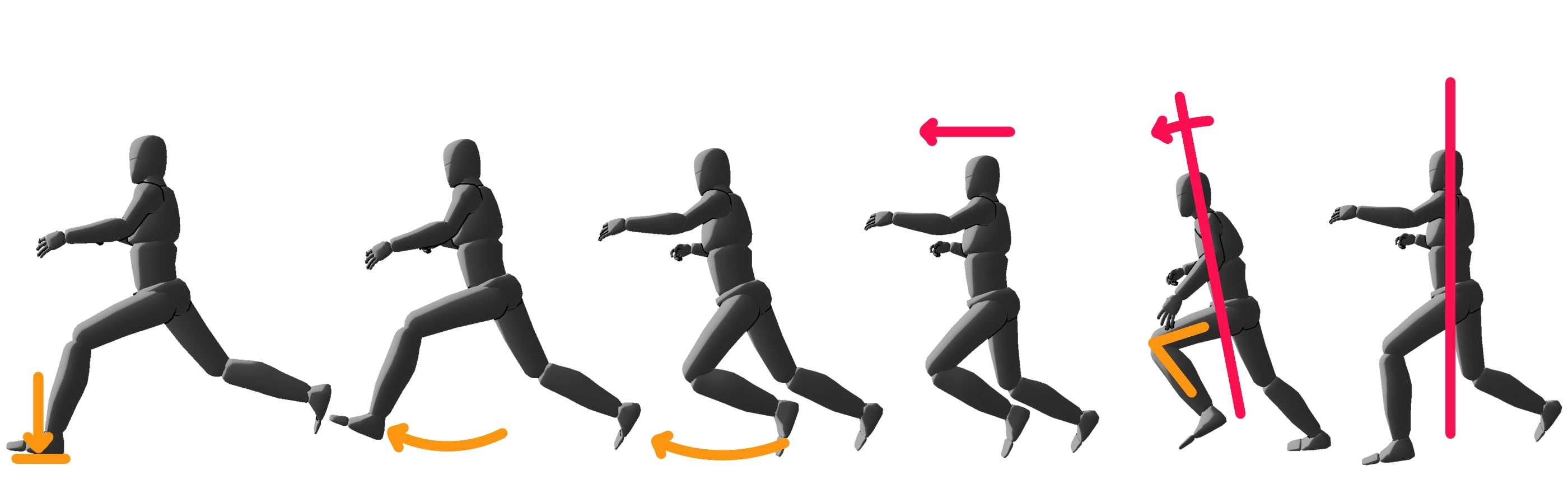

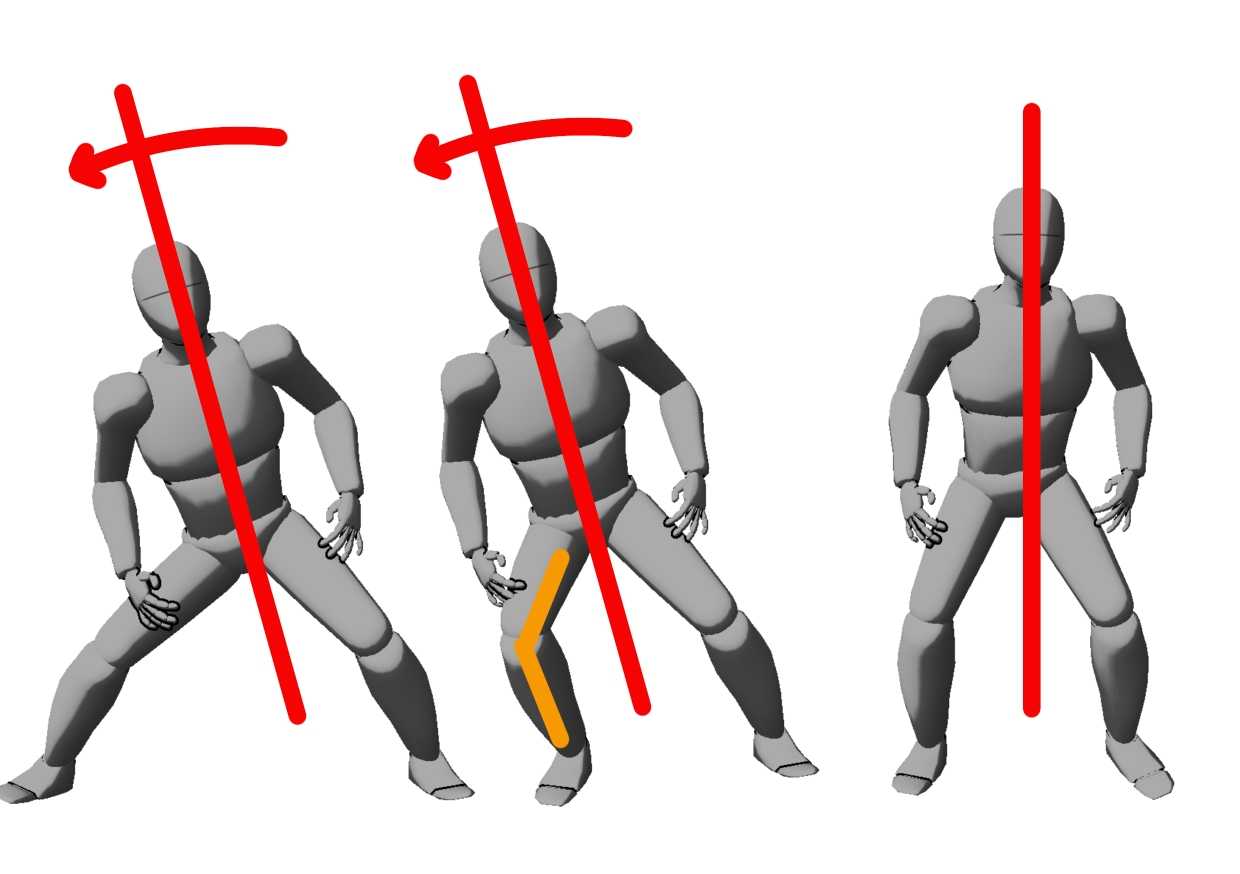

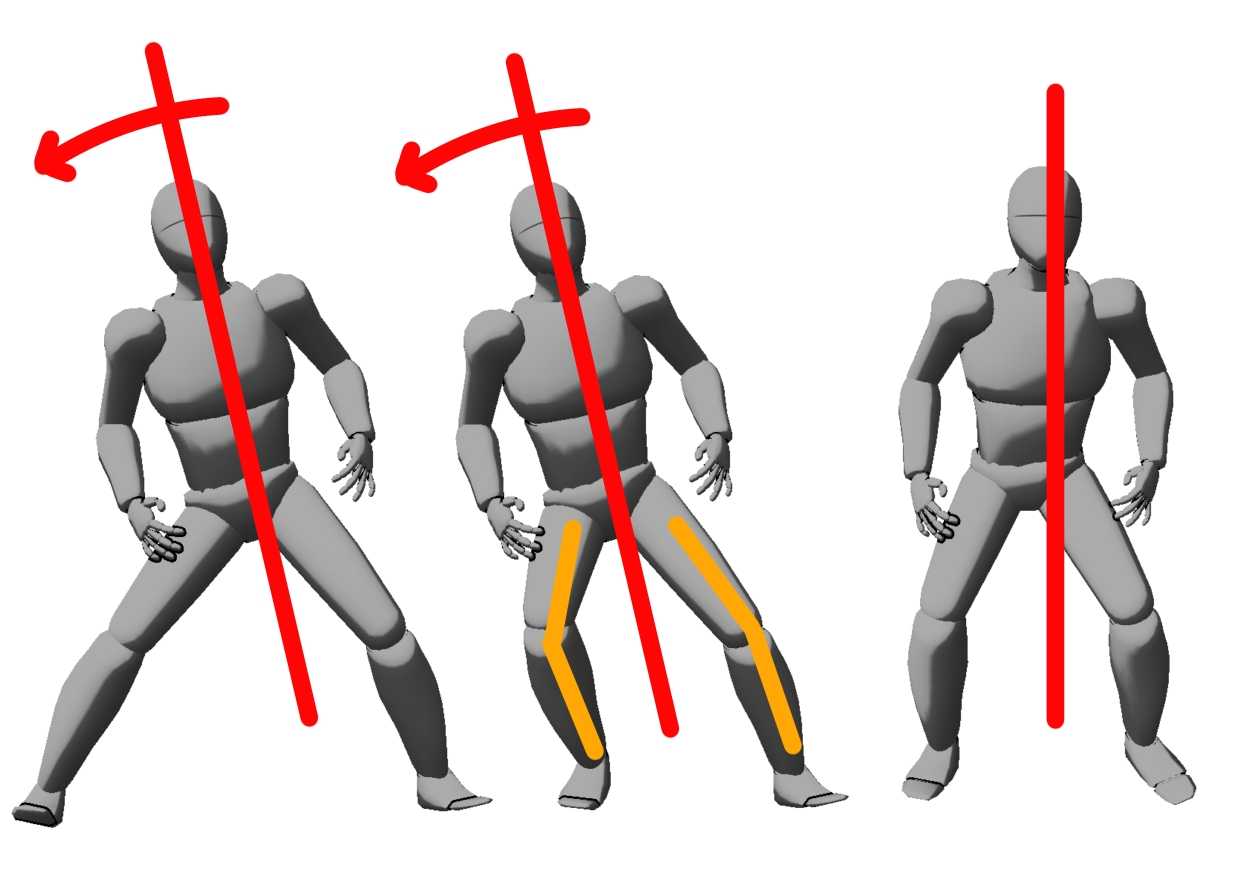

ROOM - 欲しい! に出会える。 (rakuten.co.jp) ← 勝手なお薦めのバドミントン周辺グッズ このブログ中ではプレイの(バドミントンの)動き出しについていろいろなものが出てきています。 いずれもこれを書いている私の理解で書いていて、もしかしたら少し違っているかも知れないので、一度それをどう理解して使っているのかまとめてみたいと思います。 プレイの動き出しは、基本的には止まっている身体の重心をどう動かし始めるかと言うことになります。 《リアクションステップ》 まず、バドミントンの動き出しとすると良く出てくるのが「リアクションステップ」です。 これは、相手のプレイヤーがシャトルをインパクトするタイミングで軽く飛び上がり、シャトルが飛んで来る方向を見極めて、その方向を逆に先に足を着いて動きたい方向に身体を傾斜させることでそちらの方向に「動き出す」というものです。   相手のインパクトの瞬間に軽く飛びます。 で、シャトルが飛んで来る方向が分かれば、その方向と反対の足を先に着地させます。   そうすることで着地と反対方向に身体を傾斜させてそちらに進む力を発生させます。 左右への動きの対応が基本ですが、前後に動くときも先に着地する足をどこに着地させるかで方向が制御できます。 上級者の多くが行っている「リアクションステップ」ですが、全ての場合に使えるというものでもありませんし、欠点もあります。 まず、相手のインパクトの瞬間がちゃんと見ていられる場合なので、シングルスの比較的ゆったりとした球回しの間であったり、ダブルスなら相手の後衛がコート後方から打ってくる場合に使えるもので、シングルスにしてもダブルスにしてもコート前方からの攻撃やネットプレイになると「リアクションステップ」をいちいち使っていられなくなります。 さらに、小さく飛び上がるということは、自分の視界が多少なりとも上下することになるので、これは相手あるいは相手からのシャトルが自分に対して急に上下することになります。相手からの返球が「ドライブ」や「スマッシュ」である場合はシャトル自体が上下に変化するに等しいので球筋の見極めを邪魔しかねません。 なので、何でもかんでも「リアクションステップ」すると言うのは間違いだと思います。 《古武道の動き》 古武道を応用した動き出しのバドミントンへの応用は、近年盛んに取り上げられています。有名なのは奈良岡功大選手のコーチでお父上の奈良岡コーチが、功大選手に子供の時から「すり足」での移動を教え込んだというお話があります。 武道系の動きは身体の中心(重心?)になる「丹田」を上下させずに水平に動かすことを基本としているかと思います。これは取りも直さず自分の視線が上下せず水平に移動することなので、上の「リアクションステップ」で問題にした上下動が少なくなると言うことになるでしょう。 特に武道系の「動き出し」となると、「抜重」「膝抜き」「縮地」という言葉が出てきます。 一見すると違いがわかりにくく、私も武道を教わっている訳ではないので、もしかすると理解が間違っているのかも知れませんが、以下の様に理解しています。 <抜重> 身体を支えて立っている2本の足の内、動きたい方の足で「立つのを辞める」(=踏ん張るのを辞める)ことだと思います。(武道としては両脚の「抜重」もあるのでしょうけど・・・) 立つのを辞めれば足はフロアから離れる、あるいはフロアに着いていても仕事をしない状況になるので、そちらに身体が傾斜します。それを、立つのを辞めている足であらためて支えようとして、進みたい方向に1歩踏み出すことでそちらに進むというものです。  身体が傾斜した後にそちらにすぐに足が出せるという意味では即応を要求される動きにはこの「抜重」の考え方が大事かと思います。 別記の「ショートサーブ」に対する「サーブレシーブ」が例になるかと思います。 「ショートサーブ」は飛距離が短いので、相手が打ってからの対応が極端に短くなりますし、まして「ショートサーブ」を押し返そうと思うとネットを越えたところ直ぐに打ち返したいので対応の短さは最短だと思います。  <膝抜き> 「抜重」と似ているのですが、2本で立っている足の、動きたい方の足の膝の力を抜いて(脱力して)そちらに身体を傾けて身体を動かすことを「膝抜き」と言うと思います。  「抜重」が足を動かしてから身体が傾くのに対して、「膝抜き」で動く場合は先に身体が傾いてそのあとそれを補うために足が動く感じだと思います。 「抜重」は上記にあるように足を左右に開いていれば左右に対して動けるし、前後に開いていれば前後に動けるのに対して、「膝抜き」は左右に開いている時は分かりやすいですが、前後や斜めに開いている場合に「膝抜き」と言うのはやりにくいというかわかりにくいかと思います。 <縮地> 武道で言う「縮地」というのは、動きたい方向に「倒れて」、重心をそちらに動かして、倒れるのを足で支えながら、倒れ続けるのを足で補い続けて進むことを「縮地走り」などと言うようです。  身体を傾ける方法としては、図の様に足のバランスを崩す場合もありますが、例えば身体の中でも重い「頭」を動きたい方向に傾けるなどという事も考えられます。方法問わずに重心のかかる位置を身体の中心からずらせることを指すと思います。 上記の「抜重」も「膝抜き」も身体を傾けて、その傾きを進行の力に変えるので最終的には「縮地」になるのかと思っています。 ただ、例えば頭を動きたい方向に偏らせて身体を方向けて、それからそちらに足を出して進むとなると、例えば「抜重」での動き出しにくらべれば遅い動きになるかと思います。持久力重視で、より身体の筋肉への負担を軽減するなら脚の「抜重」より頭(上半身)のバランスを偏らせる「縮地」の方が向いているかと思います。 選手以上に長い距離を走り、しかもストップアンドゴーを繰り返し、でも極端に俊敏な動きを要求されない、例えばサッカーの審判などは、この「縮地」の考え方で動き出しを制御しているのかと思います。 以上、「リアクションステップ」にしても古武術の「抜重」「膝抜き」「縮地」にしても動作開始を以下にスムーズに行うかを考えたものだと言えます。 このブログでも、以前の記事では動き出しに後足の「蹴り」についての言及をしていますが、シャトル際のフットワークを除くと、「蹴って」進むより体重移動・重心移動で動くことが求められることがわかるかと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024年06月24日 11時47分52秒

コメント(0) | コメントを書く

[初心者向け解説] カテゴリの最新記事

|