|

|

|

カテゴリ:読書

過日、オープンしたばかりの室蘭市図書館の特設コーナーのポップに少なからず衝撃を受けた。

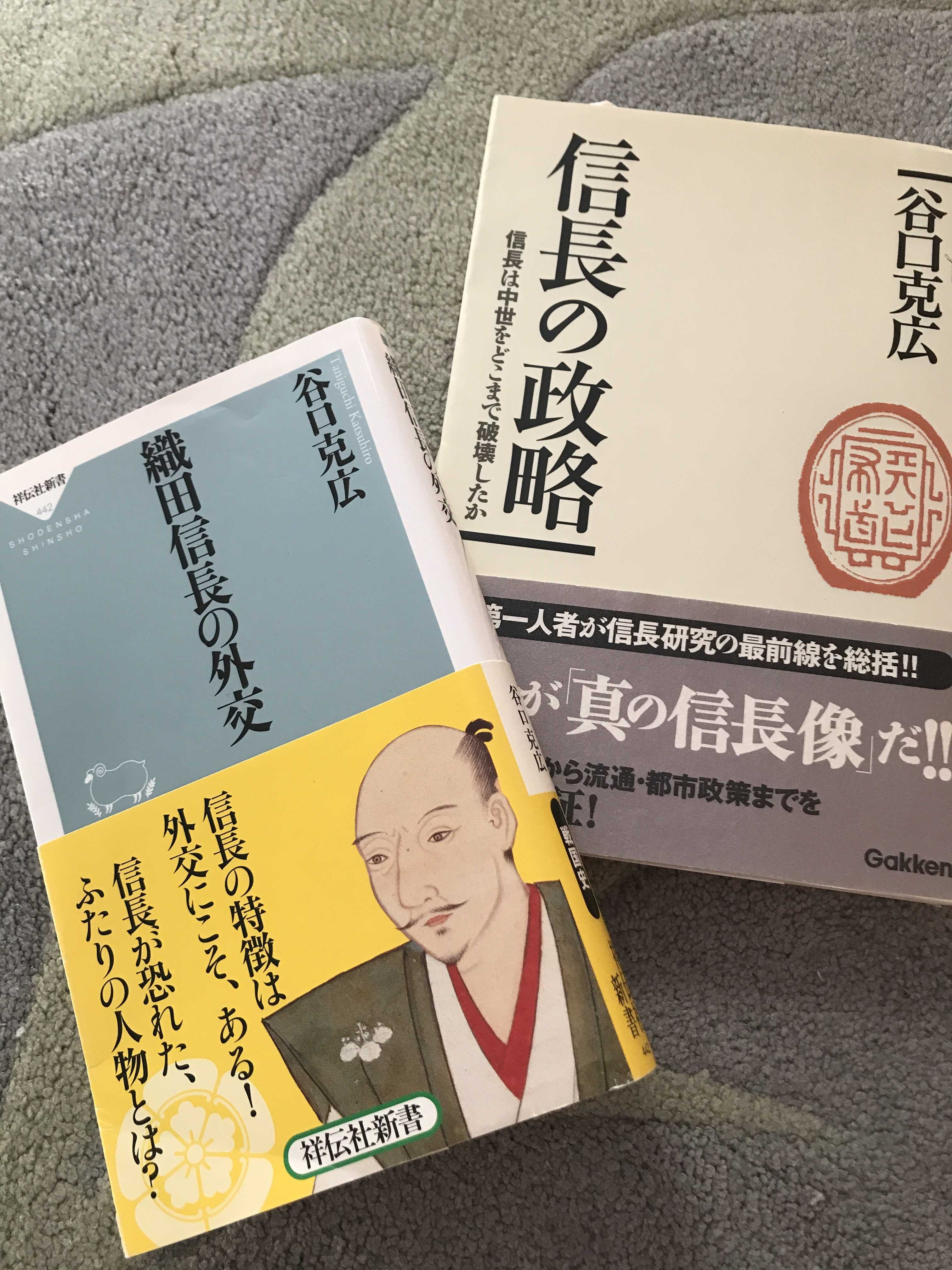

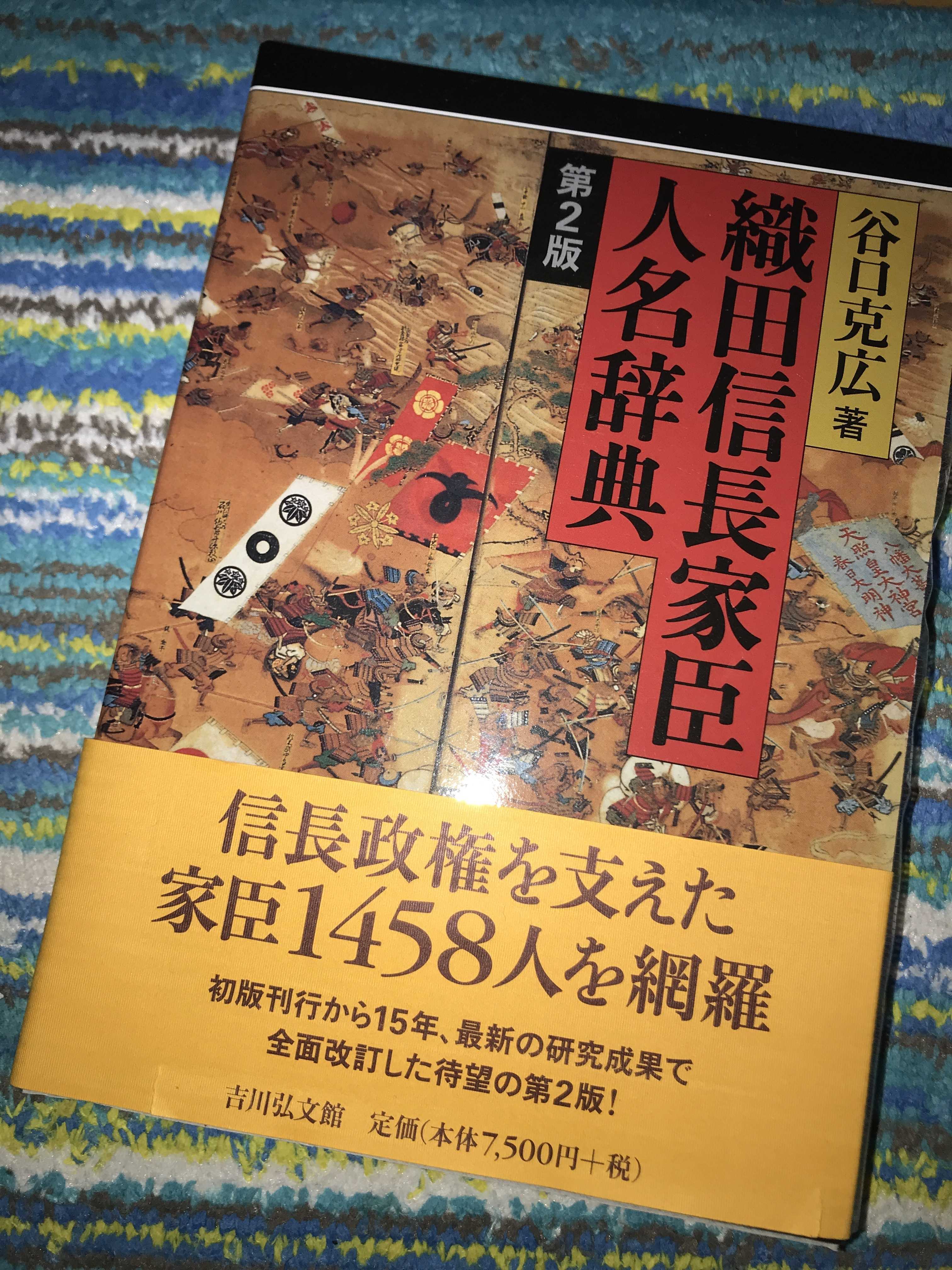

「追悼 谷口克広さん」 とある。 登別在住の戦国史研究家、谷口克広氏が昨年十一月に逝去したことを知った。苫小牧のカルチャースクールに勤めていた際には、特別講座を二度、開講していただいた。 肩書を戦国史研究家と記したが、それは氏の名刺の肩書に倣ったまでで、実際はひたすら織田信長の実像を解き明かすことに生涯を捧げた史家である。正確には織田信長研究家であったと言える。 前任地の釧路から苫小牧へと異動の内示があった時点で、真っ先に頭に浮かんだのは、谷口克広氏を講師としてお迎えできないかということであった。私の学生時代、専門家が著した信長関係の書で、一般読者にとって最も入手が容易であったのは、間違いなく中公新書から出ていた谷口氏の一連の作品であったはずである。ほぼ独壇場であったと言ってもよい。個人的には『信長と消えた家臣たち』の列伝的な面白さに魅了された。何度読み返したか分からない。  当方にとっても、十代の頃より親しんできた書の著者である。本州から登別に移り住まれたことを知った当初は、その真偽を訝しんだほどであった。 言わば市井の研究者とはいえ、氏の研究成果を踏まえなければ、大学や研究機関の専門家も論文が書けない。氏は室蘭の生まれである。しかし、いかに郷里とはいえ、そのような信長研究の第一人者が登別に居を構えておられたというのは、不自然にさえ思える配剤と言えた。 あの頃は、戦後何度目かは知らないが、兎も角信長ブームが到来していた最中で、雑誌の特集も含めて「信長本」の出版ラッシュであった。学界の内外で大論争が展開されていた。研究史上、画期的ともいえる信長の実像を巡る論戦である。すなわち全国統一の野望を抱き、革新思想と天才的な発想力を持った中世の破壊者という既存の信長像と、朝廷とも寺社ともそれなりに融和的な思想を持ち、ある意味成り行きで天下取りを意識するに至った、言ってみれば「普通の権力者」という信長像が、専門家達の間で激しく闘わされた。またまるで焚き木をくべるように石谷家文書のような本能寺論争に一石を投じる新史料も発見された。私のような歴史愛好家にとっては、あれほど刺激的で面白い論争もなかった。 言い切ってしまうと、ご当人も含めて否定する向きがあるかもしれないが、『信長と将軍義昭』等を読む限り、谷口氏ご自身は後者の「普通の権力者」という信長像の側に立っておられたと思う。 ただ、私などはこの論戦における氏の存在を、プレイヤーというよりは信頼度抜群の判定者のように感じていた。研究者たちが提示した事柄や解釈で、谷口氏が正しいと認定したものは史実と認めてよいのであろうと考えていた。盲目、というわけではなく、歴史学を学んだ者として氏の史料への真摯な向き合い方、根拠のない推測や飛躍を戒める厳しい姿勢をその著作から感じていたからである。 後で知ったことだが、信長について書かれた書籍には全て目を通し、場合によっては評をその著者なり出版社に送っていたという。書いた人達からすれば光栄であり、怖くもあったと思う。  やはりまだ若かったからだと思うが、当時は私にも仕事への意気込みのようなものはあった。前任地にあった時点ですでに聞かされていたことではあったものの、苫小牧とカルチャーは相性が良くない。控え目な表現を用いても、学びは、人々の支出先の選択肢としてレジャーや飲食より弱い。これは彼の地が文化に無理解であるからではなく、当時のカルチャースクールの業態と街そのものの若さとの間に生じていたギャップに原因があることに後々気づくのだが、少なくともはじめの段階では、民間の営利の生涯学習業にとっては荒蕪の地に思えた。しかし、こちらも初めて与えられた城地だ。広範囲の管轄地を好きなようにできる。荒蕪の地ならば、己で拓いて、自分好みの土地柄にしてやろうというくらいに思っていた。全く今の無気力とは違う。 それで、「新学期」のラインナップを作るにおいては、自身が当地の責任者として迎える初の新学期ということもあって、「本格派の講座を受けたい方は、札幌本社でなく苫小牧支社へどうぞ」という謳い文句を込めたつもりである。 ただ、谷口氏にご協力を仰いだのは、白状すれば仕事を抜きに個人的な憧れを満たしたいという思いに基づくものであった。 初めてお目にかかったのは、登別のご自宅であった。 苫小牧に着任してからそう間もない時である。 連絡先も分からなかったことから、まずは氏と交流のあった中央図書館を通じて電話番号をお教えいただいた。そこで一度電話にて大まかな要件を申し上げた上でお住まいに伺った。 講座の話もそこそこに切り上げ、すぐに話題を信長に関する質問に転じた。全くミーハーなもので、あれでは、仕事を口実にして信長の話を伺いにお邪魔したようなものであった。内容は、大久保彦左衛門の『三河物語』に記された、元亀争乱における信長についての様々な事柄であった。氏も、信長について語ると止まらなくなるようで、望外に詳しく解説してくださった。 カルチャースクールという仕事に就いていた御蔭で、他の職業では出会えない素晴らしい人々に出会えたと以前に書いたが、谷口氏はまさにその「素晴らしい人々」の一人であり、マンツーマンで泰斗より信長について伺えるなど、普通ではあり得ない贅沢な時間である。開講についても快諾をいただいた。 この日の訪問で強く印象に残ったのは、その夢のような特別講義とともに、谷口夫人の佇まいであった。饒舌とまではいかないものの、なめらかに話していた氏が、時計の針が十一時に近づくとにわかにそわそわしだしたようであった。そして、「打ち合わせ」の切り上げを望んでいるようにも見えた。確かに長居も失礼かと思い、辞した。氏の御自宅は、古い住宅街の、少し勾配が急で幅の狭い道沿いにある。伺った当初、路駐した上で呼び鈴を鳴らし、応対してくださった奥様に駐車場所は路上で構わないか訊ねたところ、ちょうど車庫が空いているのでそちらを使うよう言ってくださり、戸外に出て誘導してくれた。御宅を後にする際も同じであった。車中からこちらが頭を下げると、膝の辺りに両の手を重ね、こちらが恐縮するほど深く頭を下げられた。走り出してからバックミラーを見ると、なおも上体は折れたままであった。何やら平成も終わろうという時代に武家の妻女を見たような思いがした。 講座のテーマは、歴史ファンの関心が極めて高い「本能寺の変の謎」でお願いした。目論んだ「本格派」のラインナップは、こと教養講座に関しては、北海道においてはという但し書きは必要かもしれないが、かなり豪華なものが作れたと自負している。昭和史の保阪正康氏、幕末史の好川之範氏、近現代の諜報戦史の吉田一彦氏、そして戦国史(織田信長)の権威である谷口氏が一所に会したというのは、手前味噌は承知の上だが、今振り返っても相当に贅沢な陣立てであったと思う。 谷口氏の場合、我々一般読者にとって最も馴染み深い信長研究者として抜群の知名度を誇っており、かつ講演や講義に登場する機会が他の三氏に比して多くない。講座そのものの希少性も手伝って、受講生は営業所の管轄地である日胆はもちろん、札幌そして東京からも受講生が来る活況となった。そして、この時の講座は、私にとっても、この市井の史家の人柄や葛藤を垣間見られた忘れ得ない時間となったのである。 まず、講座そのものについては、有体に言えば、受講生の反応は鈍かった。断っておくが、これは講師ではなく、企画した私が責めを負うべき事柄である。その後、上記のようなラインナップの講座を続けていくうちに市内在住の常連が付いたわけであるが、それらの方々からそれとなく講座の印象を伺ったところ、やはり谷口氏の講座に関しては、口ごもりながら感想を述べる方が多かった。はっきり書けば、多くが物足りなく思ったのである。講座内容が稚拙であったわけでも、受講生の程度が低かったわけでもない。受講生が求めるものと、講師の提供するものにギャップがあったのである。責めは当方にある、というのはそのギャップを埋める工夫が足りなかったことを指している。  それは、歴史ファンと本物の歴史家の間の温度差と言い換えることもできる。歴史ファンは、講座に、テレビの歴史番組のように特定の結論なり講師自身の見解なりの‘答え’を求める。しかし、歴史家、ことに谷口氏の場合、そこで歴史を語っているのはご自身ではなく、あくまで文書なのである。そうなると、本能寺とは誠に厄介なテーマとなる。真相を明確に示す史料はないからである。だからこそ、「戦国最大の謎」として今も歴史愛好家を魅了してやまないのである。氏はいわゆる「四国説」を有力視しておられたはずである。しかし、史料が口数に乏しい以上、「長宗我部との関わりが原因だ」とは断言できない。 その辺りの一種の‘歯がゆさ’を端的に表しているのが、ある女性受講者が言っていた 「様々な説を丁寧に紹介してくださったけど、先生ご自身がどう考えておられるのかがよく分からなかった」 という感想であったと思う。 控室での雑談の折、本能寺との絡みで、ある作家とも研究者ともつかない方が出した書、それもかなりヒットした作品について、史料の空白部分を推測や飛躍した想像で埋めたような史説だとしてかなり手厳しく批判しておられた。 「分からない部分を史料に書いてないことで埋めてよいのなら、どんな説だって成り立ちますよ」 と、半ば呆れたような口調で言っておられたが、「なぜ信長と関わるのか」という目的が、氏と、件の作品によってテレビにも出演するようになったその人では全く異なるという印象を受けた。 また、 「私は信長だけの人間なので」 という言葉も何度か聞き、読みもした。本当に自分が自信を持って語ることができるのは信長だけなので、信長と、その家臣達について以外は語らず、書かない。カルチャーを生業としていた卑俗な目から見れば、商売っ気に乏しく思えた。テレビの歴史番組では、大学の日本史の教授という肩書で信長や家康について語る人も多いが、多少それらの略歴を知っていれば、専門が鎌倉時代、江戸時代という人も少なくないことが分かる。ただ、氏の中で信長を語る資格とは、我々歴史ファンが設ける基準以上に狭き門を潜らなければ得ることが叶わない。例えば私が「信長本」を出した何人かの研究者について尋ねても、「あの人は駿河の今川が専門だから」とか、「いや、あの方が実績あるのは検地でしょう」とかいったように、否定というわけでもなかろうが、少なくとも歓迎はしていない。戦国時代が専門だからというだけでは、信長についても有資格者だとはならない。ただ、それらの著作にも全て目を通し、試験の答案を採点するがごとく、この点は良いが、この主張は根拠に乏しいといったように細かく評を加えている。 どこまでの情報を摂取し、消化できれば、人は「知った」、「分かった」と言えるのかという問題であろう。ありとあらゆる文書と先行研究を読み尽くし、四六時中、対象について考える。それで初めて「知ることができた」と言えるのだと考えていたのではないだろうか。その基準で言えば、例え戦国時代の研究者であっても、日頃今川氏や三好氏を専門とする人が信長についてまで「知っている」とは、とても言えない。 しかし、大御所、新鋭含め様々な学者を評する中で、磯田道史氏を 「あの人は凄い」 と賞賛したのは、意外でもあるが、良くも悪くもご自分に無い部分を無自覚に磯田氏の中に見出していたとも考えられる。磯田氏は、強いて専門で括れば、近世史ということになろう。しかし、司会を務める「英雄たちの選択」では、山本五十六であろうと、中臣鎌足であろうと、そして信長であろうと、専門分野の垣根を飛び越えて縦横無尽に、分かりやすく、楽しく論じる。私はこの人を歴史学界の池上彰だと思っている。それこそ想像の飛躍ではあるが、氏は磯田氏に己が持たないもののみならず、似たものをも見たのではないだろうか。「知る」ことが嬉しくて仕方ない、「歴史小僧」もしくは「歴史馬鹿」という側面である。 研究者にとり、必携の書である『織田信長家臣人名辞典』第二版のあとがきからも、実際に間近に見た氏の人柄、そして研究へと駆り立てた意望が読み取れる。 ここでは、第二版ということも無論あろうが、自身のことには殆ど触れずに、後進の研究者、和田裕弘氏を紹介している。  改訂の仕事を進める過程で、新たにすごい人の存在を知った。その人は、日本中の資料館を回って信長関係の史料を渉猟し、そのすべてに目を通すという人。奈良県在住の和田裕弘氏である。私よりずっと若い信長研究家にこのようなすごい人がいることは、心強い限りである。 出版に留まらず、物づくりに関わる人が読めば、不思議にも映る文章であろう。こういう場合、完成までの苦労、出来栄えに対する自己評価、版を重ねた感慨と、兎に角も己について語りたいものだ。この一文からも、この労作を手がけた動機が‘手柄’ではなく、純粋に信長研究の発展を希望してのものと分かる。編纂に注いだ労力も、多くの研究者がこれを活用し、信長の真の姿をみつけてほしいという願いの前には語るに足らないものであったに違いない。 自らを凌駕することを恐れ、後進の成長を快く思わず、剰え足を引っ張ろうとさえする輩を数多見てきた。それに対して谷口氏は、虚名に拘泥していなかったのであろう。  ただ、この初めての講座で最も印象に残ったのは、終了後に苫小牧駅までお送りする車中で交わした会話であった。氏の登別住まいを悠々自適のリタイアと独り合点していたこちらが、彼の地での生活について尋ねたのが始まりであったかと思うが、その返答にしてはかなり量の多い、現状に対するやるせない思いが溢出してきた。具体的な内容については、氏の私的な部分に及ぶので、詳細は控える。氏の苛立ちを生んだ事情は無論、醜聞などではなく、特異なものでもない。誰もが一定の年齢を超えれば直面せざるを得ない問題である。 しかし、教室にあった時の温顔と分析的な語り口とは異なり、言葉も語気も、かなり感情に任せたものであることに驚いた。 この場限りの会話であり、内容の全てが氏の本来の思いを反映していたわけではないと思う。が、積極的に臨んだ郷里への定着ではなく、これまで多くを捧げてきた研究にも思うように打ち込めない現状への鬱屈も感じられた。そして、吐き出す機会を待っていたかのように、知り合って日の浅い、年齢も離れた私に赤裸々にご自身の胸裡の一部を見せたことに、登別、といってもほとんど室蘭との境にある地での日々における、語り合える相手の乏しさにも思いが及んだ。 通常、講師をお見送りする際は、駅の出入口で失礼するのを常とするが、この時は電車が来るまで待合室でご一緒させていただいた。何となくお一人にしておくことに気が引ける思いがしたのである。氏は話し続けた。 時刻が来ると、 「いや、あなたに下らない話をしてしまって」 と言って、改札を抜けていった。 もっとも、私は最後まで氏が心を開くに値する存在になりえなかったことは間違いない。その視野に収まるには余りに取るに足らない者であった。それを思えば、私生活にまで及ぶ氏の登別時代を語る資格はないように思う。 二度目に教壇に立っていただいたのは、徳川家康の没後四百年に合わせた特別講座「信長と家康」であった。第一回と打って変わり、受講者は少なかった。当日は新聞の取材もあったが、翌日の記事に受講者数が記されていたことに思わず舌打ちするほどであった。 しかし、講座自体は素晴らしかった。話の中心は家康の嫡男である信康の切腹事件の真相だが、謎解きの面白さに富んだ史資料批判によって定説の「信長による殺害指示」を否定した。あの折に配布された史学ゼミと見まがうようなレベルの高いレジュメは今も保存している。ふざけた話だが、そのところどころに、‘受講’の際の書き込みがある。 氏にはご迷惑をおかけし、今振り返っても忸怩たる思いがあるが、講座は、内容が素晴らしいのであれば、あとは開講のタイミング、そして数を重ねることだ。このレベルの講義を続ければ、重なるごとに常連が増え、他の歴史講座との相乗効果もあって、必ず受講者は上積みされていくはずであった。あくまで当方の一方的な考えであり、展開は氏の意向次第ではあったが。 ところが、私の営業所における谷口氏の講座は、この第二回が最後となった。 その次の依頼は、場所を室蘭に移してのものであったが、氏は辞退を申し出た。その半年ほど前に婦人が亡くなったのである。断りの文句には 「まだそういう気になれない」 という言葉があった。 上で少し述べた、車中での会話が忘れられない私には、氏が受けた衝撃は妻に先立たれた他の夫よりも遥かに強かったのではないかと想像された。そして、もしかすると小さからぬ自責の念も感じていたのではとも思った。 独り善がりは否めないが、この際に講座を依頼した私には、氏が再び信長と対峙することで幾分かでも哀しみが和らぐのではないかというお節介な思いもあったのである。 その後、私は会社を辞めた。氏にはかつての厚誼に礼を述べる手紙を送った。返信はなかった。その後通信のないまま、訃音に接するに至った。 ご家族とともに暮らし、故旧も多くあったであろう郷里で送った晩年だ。私に洩らしたようなことは日々の事柄の断片に過ぎず、幸せな思い出も数多くあった碩学の晩年であったと信じたい。  それよりも、と一読者としては思う。泉下で見ることが叶ったであろう織田信長の真影に、氏はいかなる感想を抱いたことか。思い描いていた像との合致に会心の笑みを浮かべたか、それとも乖離に愕然としたか。そして、かつて信長研究を志す歴史学徒に 「『信長公記』と心中しなさい」 とメッセージを送った氏と、『信長公記』を著した太田牛一の対面を想像するだけで頬が緩むのを覚える。信長愛に溢れる両人は意気投合しているはずだ。 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 【関連記事】 20/9/25 歴史家のおしゃべり 20/11/29 司馬遼太郎の葉書 21/ 2/ 7 頭が一杯になって 21/11/11 錦は纏っていなくとも  織田信長家臣人名辞典第2版 [ 谷口克広 ]  信長と消えた家臣たち 失脚・粛清・謀反 (中公新書) [ 谷口克広 ]  信長と家康の軍事同盟 利害と戦略の二十一年 [ 谷口 克広 ]  織田信長の家臣団 (中公新書) [ 和田裕弘 ]  天正伊賀の乱 信長を本気にさせた伊賀衆の意地 (中公新書 2645) [ 和田 裕弘 ] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.06.29 08:20:21

コメント(0) | コメントを書く

[読書] カテゴリの最新記事

|