|

|

|

テーマ:PA(7)

カテゴリ:コラム

どうもNori@T'sLABです.

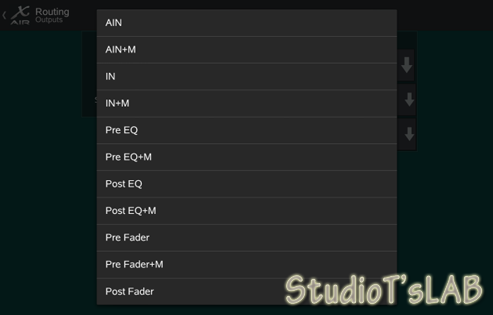

とうとう『X AIR XR12』の紹介最終章になります. 前回で,エフェクト部分や保存等について見ていきましたので,もうほとんどディジタルミキサーに抵抗がなくなってきているのではないかと思います. 最終章では,最も重要なルーティング等を中心にご紹介したいと思います. 最後までお付き合いのほど宜しくお願いいたします. <ルーティング> ディジタルミキサーでは音の出入り口を操作できる部分に非常に自由度があります. アナログミキサーの場合は出入り口の分だけインサーションのように端子を増やさなければならない為,複雑なルーティングが出来るモデル程に製造コストがかかります. 故に,自由度の高いモデルは基本的に高級モデルになってしまうわけです. 対してディジタルミキサーの場合は出力端子へのルートをプログラマブルに確保できるんです. どの出力端での音声情報を使うかだけなんですね. とは言っても,DSP等に相当する機能が備わっている事が前提なので単純なわけではないですが,エンドユーザーである私達からすれば接触抵抗等も気にせずに同じ端子で自由なルーティングを実現できるわけですから便利ですね. しかし,内容をよく理解していないと取出し口を間違えてしまい意図しない出力方法で音を出し,トラブルに見舞われる事があります. 例えば,フロアのスピーカにPreEQ/Faderをアサインさせてしまい,フェーダはもちろんの事ながらEQも効かずにハウリ続けるなんてオチもしばしばあります. はい,私も確認不足で現場にて経験した口です・・・ ですので,まずは確りと用語と用途を理解して使う必要があります. まずはよく耳にする『Pre』と『Post』です. 簡単に言えば『Pre』は~の前,『Post』は~の後と言う意味合いがあります. 『Pre-Fader』の場合はフェーダーの前 『Post-EQ』の場合はイコライザーの後 と解釈できますね. ですので例えばマスター出力を仮に同じ表記で記載した場合は『Post-EQ / Fader』すなわちイコライザー / ヴォリュームフェーダーの後の音と言う事になります. 初回の章で紹介した通り,X AIRでは一般的なミキサーと同じく 『プリアンプ⇒(ダイナミック系エフェクト)⇒(イコライザー)⇒チャンネルフェーダー/各種アウトプット系統』 と言う流れになっています. 故に,例えばPre-FaderをBUS/AUXにアサインさせてモニタスピーカに通しておけばチャンネルフェーダーやメインフェーダーに影響される事のないモニタリングチャンネルを作る事が可能になります. その代り,独立チャンネルとしての扱いになりますので,全ミュート等をしたい時はミュートグループ等を気にして扱わなければなりません. X AIRの取扱説明書には残念ながらその辺の詳しい事が書かれていません. PA知識としては基本中の基本なので仕方がないのですが,初心者の方は確り把握した上で使うようにしないと良からぬトラブルに見舞われる事になりますのでご注意ください. 前置きが長くなりましたがルーティングについて説明します. まずはインプットルーティングですが,トップページの上下矢印アイコンよりアクセス可能です. このページではINPUT,OUTPUT,USBやモニターバス(オグジュアリ―バス)のルーティングを自由に変更できます. 表の縦横でミキサー側のチャンネル(FROM)と入力ソース(TO)の接続を設定します. 接続を変えたい場所をタップするとオレンジマークが付き対応する縦横のルーティングが確立します. 初期設定では右肩下がりになっていますが,これは入力端子の1,2,3...のチャンネルがミキサー側の1,2,3...に繋がっている状態だからです.  会場セッティングで慌てていると,チャンネルが入れ子になってしまったりする事が多々あります. 一般的なアナログミキサーでは,ケーブルを抜き差ししなければソートできませんがディジタルミキサーではこのルーティングで入力端をいじる事なく変更できてしまいます. 既にセッティングが済んでいる場合はチャンネルのラベルや設定値を変えずに対応できるので非常に便利なんです. OUTPUTSページではMainL/RやPHONESの他にAUXの細かなセッティングが可能です. AUXにBUS等を割り当て"Tap"(電源等を分けて取るための中間出しの意)にてPre/Postを確りと把握して設定すればモニター用チャンネルやレコーディング用チャンネル等,用途に合わせたセッティングが実現可能になります.  このようにルーティングが自由にできると言う事は,裏を返せばルーティング表を見て瞬時に現状のマトリックスが頭に浮かばなければならないと言う事になります. 便利な機能ですが,しっかりと機能を把握してから狙ったセッティングが組めるように確認してから扱うようにしてください. <FXを立ち上げる> 前章でも,少し触れていましたが今度はインサーションエフェクトのセッティングをしてみたいと思います. トップページ上部のFXアイコンをタップしてエフェクトトラックページを開いてください. XR12では4つのエフェクトを選択し立ち上げる事が出来ます. 現実にある有名な機器を模したエフェクトも内蔵されており,どれも非常に使い勝手がいいです. 参考までに一部ご紹介します ・コンプレッサ/リミッター:Teletronix LA-2A, Urei 1176LN ・マキシマイザ―:Sonic Maximizer 482i ・イコライザー:Pultec EQP-1a, Pultec MEQ5 ・コーラス:Roland Dimension D Chorus ・リバーブ:Quantec QRS, Lexicon PCM70 等々,言わずもがななハードモデルからソフトウェアプラグインのシミュレートまで至れり尽くせりなラインナップになっています. 詳しくは,メーカーページより英語版のパンフレットをご覧ください. 話しを戻しますが,4つのエフェクトを立ち上げると書いているのにはわけがあります. 4つのエフェクトはそれぞれルーティングが自由に組めるのでデフォルトのまま[Insert]で立ち上げればインサーションエフェクトとして立ち上げる事も出来ますし,ステレオトラック等にトラック専用ステレオエフェクタとして割り当てる事も出来ます. 故にメインアウトやオグジュアリアウトのトータルエフェクトとしても使う事が出来るので便利です. 逆に言えば,トータルエフェクトとして3つ使ってしまうとインサーションとして使えるのは残りの1つと言う事になります. 出力端にダイナミクス系のエフェクトを使いたい時等はエフェクトの数を気にしてセッティングしないと4系統と言うのが意外と少ないと感じてしまう事もあるかもしれませんので注意しましょう.  使い方は簡単で各ラックのエフェクトスロットを長押しすると任意のエフェクトが選択でき,パラメータの調整はエフェクトスロット右側にある下矢印をタップする事で可能です. また,各エフェクトのセッティングはLoad/Saveも可能になっていますので,お気に入りのセッティングは保存してプリセット化しておくといいと思います. 前述通りインサート化か単体エフェクトにするかは各ラックの中央に位置するバス選択にて行います. [Insert]をオンの状態で右側のルーティングをoffにしておけばFx Sendチャンネルにてインサーションとして稼動しますし,[Insert]をオフ状態にして任意のチャンネルを選択すればモノラル2ch分またはステレオチャンネル用の単体エフェクトとして使えます. 自由度が高い分ルーティング同様に接続の流れを理解しないと思い通りの動作になりません. エフェクトセッティングの状態に限らず,FX Sendチャンネルには4セットが立ち上がったままの状態になるので確りとセッティング状態を把握して使用しましょう. <USB録音・再生をしてみる> ライブの時に意外と便利な機能の一つが録音機能です. 『今日の演奏を録音してもらえますか?』と言う要望は現場ではよくある話です. 最近のディジミキではUSBメモリに直接mp3やwav形式で保存できるものが当たり前になってきていますが,X AIRシリーズでももちろん対応されています. ※FAT32でフォーマットされたUSBメモリが別途必要 余談ですが,個人的にオススメなのはノートパソコンやスマートデバイス向けの超小型USBメモリです. X AIRシリーズは19インチラックに収まる設計になっていますのでラックケース等に入れて持ち歩く方も多いかと思います.  ギグバックに入れUSBを挿したフロントの図 私もODYSSEY社のBR308と言うラックバックに入れて持ち歩いていますが,ラックケースに入れて持ち歩くときもUSBメモリをいちいち取り外さずに接続したまま持ち運べるので便利なんです. 小物は会場等でもよく紛失してしまいますし,何度も抜き差ししているとコネクタが消耗しますから抜き差ししないにこしたことはありませんよね. ※メーカーでは外部衝撃等の観点から推奨されてはいない使用方法ですので,あくまで自己責任で!  SanDisk(サンディスク) USB Flash Drive Cruzer Fit USBメモリー 8GB 海外パッケージ品 SDCZ33-008G-B35[kn] ファイル形式はwavでビットレート16bit固定,サンプリングレートのみ44.1kまたは48kから選べます. ただし,1つのファイルサイズはFAT32フォーマットの都合上で上限2GB(オーディオ時間に換算して約3時間程度)までなので,演奏途中で途切れないように気を付けなければなりません. 尚,収録は任意のチャンネルを選べますが残念ながら2chまでとなります. 基本はステレオチャンネルを収録する事が多いかと思いますが,準備時間が取れるのであればBUSに割り当てて別ミックスで収録すると言う荒技も可能です. BUSミックス自体はステレオ仕様ではありませんから,2つのBUSを疑似的にステレオチャンネル化すると言うあくまで荒技です. ちなみに,USBメモリの使用方法は録音だけではありません. MixerViewのAux/FXページを開くと"USB"と言うチャンネルがあります. このチャンネルではUSB内に保存されているwavデータを再生させる際の音量等を決める事が出来ます. この機能を併用すると,例えばBGMを再生させたりリハーサルを録音した音源を元に疑似的にマスターエフェクト等の微調整を行ったりする事が出来るようになるわけです. 開始用のブザーやチャイム等をいくつか用意しておけば急なジングル要求にも単体で応える事が出来ますので便利ですよ. ただし,内部処理のサンプリングレートと一致していないと再生ができませんので44.1kか48kどちらかに固定して使う事をおススメします. ビットレートが固定なのでどちらでも大差ないでしょうけど,その場でCD化する等がなければジングル含め48k設定にそろえておくとよいかと思います. 尚,私が普段使っている個人的な裏ワザですが,サイン波やホワイトノイズ等を入れておくとスピーカチェックやマスターEQの調整に使えて便利ですよ. ※BGM用途のフォルダーと別階層に入れておかないとBGM再生でFolderRepeatをした時に流れてしまう恐れがあるので要注意! <最後に> 3回にわたりX AIR XR12の紹介をしてきましたがいかがでしたか? 途中途中で,ディジタルミキサー講座のような内容が入ってしまいましたが,それが紹介できるほどにディジタルミキサーとして十二分な機能を備えていると言う事でもあります. 上位モデルのXR18等ではUSBインターフェースによるパラ入出力AudioI/F等も使える等,チャンネル数以外にも機能アップしている部分こそありますが,基本構成はXR16やXR12もほとんど変りません. 故に,リーズナブルな価格帯の商品ではありますが現場で使えるほどの高機能なんです. しかも,コンパクトですのでサブ機ポジションでの持参も可能と,最高の一台ですね! 内部サンプリングレートは最大48kHzまでと今となっては旧世代のディジミキと言ったイメージがありますが,非常に大きな会場やハイレゾ配信の現場でもない限りそんなにシビアになる事もないでしょう. 私なんかキーボード用の保険ミキサーやイコライザーとして常に持ち歩きたいくらいです.  ★元箱付!BEHRINGER ベリンガー X AIR XR12 デジタルミキサー 美品!★【中古】 本ページを参考にサブ機やメイン機の1台として是非,使って頂けたらと思います. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

October 22, 2019 09:47:32 AM

コメント(0) | コメントを書く

[コラム] カテゴリの最新記事

|