|

|

|

建築の視点

巷には、なぜこんなものがというようなものがある。 時には関心するもの、そして時には明らかにおかしいことがある。 ここでは、良い事例を知り参考にする一方、おかしい事例は記憶に刻み二度と繰り返さないよう教訓としていきたいと考えている。 失敗事例を取り上げることは後ろ向きの姿勢のように捕らえられることから、表沙汰にならず、なかなか知る機会がないが、普段取り上げられることの無い失敗事例も極力取り上げて行きたい。 プロジェクトを完成に導くためには「失敗をしないこと。」が、魅力を創り出すこと以上に大切である。という思いから、積極的に失敗事例を取り上げていきたいと思う。 とはいえ、そうそうネタもないと思うので、題名を「気まぐれブログ」としてみた。 私の会社、かなや設計のホームページアドレスは以下の通り http://www.k-sekkei.net

カテゴリ:医療福祉

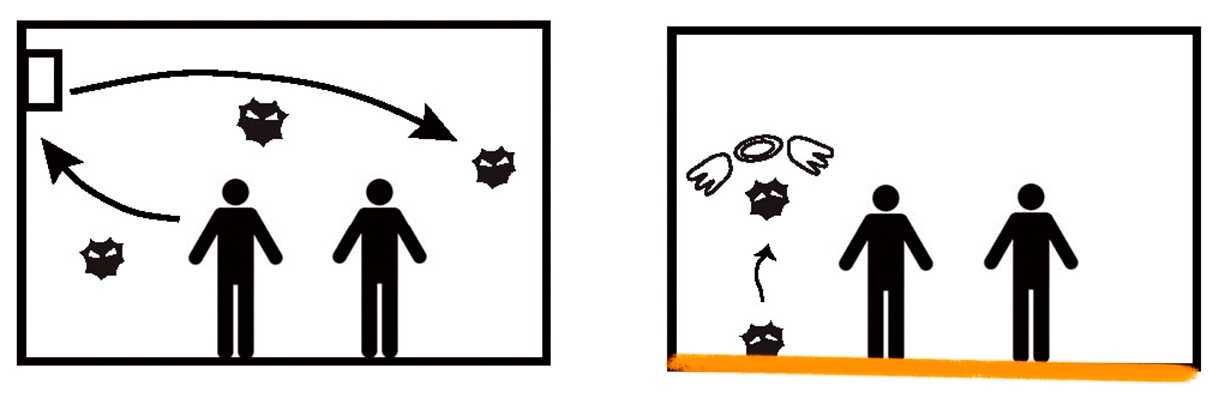

左は空気(エアロゾル感染)、右はウィルス不活化のイメージ 2021年1月11日 新型コロナの感染者が、東京で1219人になりました。 感染には、細菌やウィルスが、飛沫によって感染をおこす「空気感染」、接触による感染「接触感染」、空気による感染「空気感染」があります。 これらの感染のなかでも、空気感染については、触れてもいないのに感染することから、非常に注意が必要な感染症です。注意が必要と言われても空気中をウイルスが漂っているのですから、注意のしようもありません。 コロナウィルスもそうだと思いますが、ウィルスの飛沫核は非常に小さいので、空気中を漂って、宿主から周囲に感染が広がります。 コロナウィルスについては、エアロゾル感染と言われているようですが、空気感染の一種と考えて良いでしょう。医療施設の場合、空気感染対策は、感染者を陰圧管理された部屋に入れて、汚染された空気が周囲に漏れないようにします。 しかし、日常の空間では、陰圧管理など、できるわけがないですし、そもそも、誰が感染者かわからない状態で多くの人が同じ空間にいるのですから、手の打ちようがありません。 感染が広がらないように、ワクチンの普及が待たれるところですが、環境整備の点で、できることはないのでしょうか? 出来ることは、空気の流れを抑えることでウィルスの拡散を防ぎ、床や壁、家具に落ちたウイルスを不活化させることになります。 空気の流れを抑える方法としては、「エアコンのような対流を起こすような空調を控える」こと。そして、ウィルスを不活化させるには、床や、壁、家具に抗ウイルス性を持たせることで可能になります。 こういった空気感染対策は、コロナウィルスに対する対応に限らず、SARS、MARS、季節性のウィルス対策にも有効です。これからは、こうった感染対策も考えた環境整備の視点が必要になるのではと考えます。 かなや設計 環境建築家 金谷直政 http://www.k-sekiei.net お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2021年01月11日 20時59分33秒

コメント(0) | コメントを書く 【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

|

|