|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

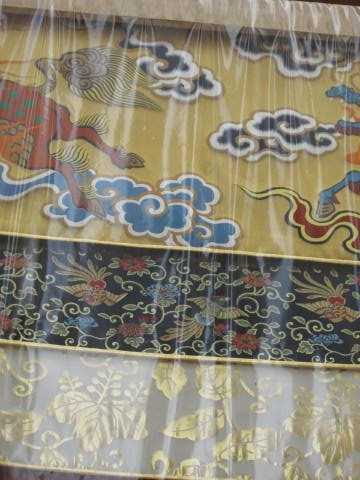

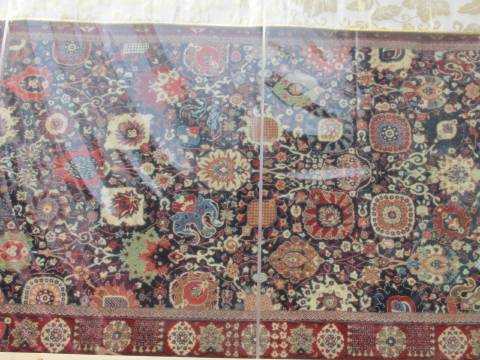

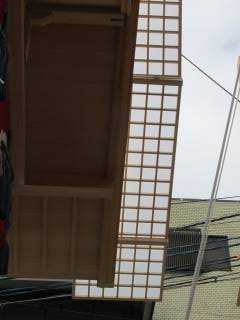

新町通から右折して三条通を東に歩むと、196年ぶりに巡行に復帰する「鷹山」の姿が見えてきました。駒形提灯も真新しく、真松が見えます。   近づいていくと、鉾と同形式の曳山であることがわかります。西側に山の舞台に上がる階段が設置してあります。 すべてが真新しい! 大船鉾が復興したときの雰囲気を感じました。 令和元年(2019)の後祭に、唐櫃(からひつ)巡行として参加。これは、鷹山の祭神を唐櫃に納めての参加でした。山の代役を唐櫃が果たしたのでしょう。復興をめざして、2014(平成26)年からお囃子の練習が始まっていたと言います。     2019.7.24の巡行を見物した時に撮った唐櫃巡行の様子です。 それから3年経過し、コロナ禍での3年ぶりの後祭巡行で、遂に曳山が復活したのです。 鷹山復興を長年目標とされてきた関係者は感慨無量でしょうね。 すべて新調されたという懸装品が懸けられ、透明カバーシートが被せてあります。 鷹山のこの勇姿を見るのは初めてですので、比較的撮れそうな箇所を初撮りしてみました。  南側から見上げた景色。山の屋根、格子天井、四隅の柱も初お披露目で白木のままです。 大船鉾の復興時もそうでしたが、これから計画的に時間をかけて、この曳山もまた塗りや装飾金具、彩画などが加わり、曳山の荘厳化が進むことでしょう。その変化を楽しむことになります。 下水引、二番水引、三番水引、その下に胴懸です。   下水引(一番水引)は「金地麒麟図紋織」 二番水引は「紺地瑞鳥文様錦織」 三番水引は「白地唐草文金襴紋織」 だそうです。すべて新調されたと言います。  「胴懸」は、様々な植物文様の絨毯が使われています。  南東側から 南東側から 近未来に、この大屋根の軒裏はどのように変貌することでしょう。見続ける楽しみができました。  山の正面(東)側 山の正面(東)側 北東側からの眺め 北東側からの眺め  北側の胴懸 北側の胴懸こちらは菱形の中に亀甲文風のデザインが織り込まれた意匠の絨毯です。 調べてみた範囲では残念ながら、正式な名称等は不詳です。 埒(らち)に近づき、鷹山の躯体構造などを観察してみました。    藁縄の縛り方、その仕上げをご覧下さい。  車輪 車輪 轂(こしき) 轂(こしき) 「鷹」の字が陽刻されています。存在を、再来を主張しているようです。 曳山の周囲を一巡して、会所の御神体を拝見できるかなと思えば、三条通に長蛇の列ができていました。 そのため当日の拝見はパスしました。 そこで、思い出話を兼ねて、2018.7.22に後祭の山鉾巡りを昼間に行った時の記録をご紹介します。 2018年まで、私は鷹山のことを知りませんでした。 鷹山の歴史は古く、応仁の乱以前から巡行していた由緒ある「くじとらす」の山だったそうです。3度の火災その都度の復興を重ねた不屈の山だったそうですが、1826(文政9)年の巡行の際に大雨で懸装品を汚損したことが契機で、以来、ご神体を会所で飾る「居祭」を続けてきていたのです。(京都新聞の特集より) 2018年に新聞記事で、鷹山が復興を目指しているというのを知り、どの辺だろうと、後祭の山鉾巡りをする際に、この三条通を歩きました。それまでは、室町通と新町通を軸にして巡っていたから、気づく機会がなかったのだと思います。  その日はこの提灯が居祭の場所の決め手になりました。 その日はこの提灯が居祭の場所の決め手になりました。 開かれたガラス戸から入ると、すぐ前に3体の御神体(人形)が置かれていました。 背後と右側面は金屏風で囲われています。 鷹山のご神体は、天皇の鷹狩りにお供する在原行平一行の3体です。行平の鷹狩りにおいて役割を分担する3人だそうです。  向かって右側には、犬の手綱を握る「犬飼(いぬつかい)」 向かって右側には、犬の手綱を握る「犬飼(いぬつかい)」犬飼は鷹を補助する猟犬を扱います。  中央に、粽を食べようとする「樽負(たるおい)」 中央に、粽を食べようとする「樽負(たるおい)」樽負は道具類を運ぶ役割を担っているとか。  左側は、左手に鷹を留まらせた「鷹匠」。鷹狩での役割は重要です。 その左側には、1986年に皆川月華氏が寄贈された「見送」が懸けてありました。  曳山の正面(東側)の先に置かれた「鷹山」と墨書した赤提灯。 今年は晴れやかさを感じます。復活したぞ・・・・と。 推測ですが、鷹山の正面は東に向いていますので、巡行の折には、左折して室町通を北上し御池通に出て、右折して烏丸御池の出発地点に向かうのでしょう。出発地点に到るまでに、辻回しを2回実施することになります。 さて、この後は、室町通をまず北に上り、役行者山に向かいました。  つづく 参照資料 *京都新聞 祇園祭特集2022 企画特集 前祭の際に入手 *山鉾について :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会) 補遺 鷹山保存会 ホームページ 在原行平 :ウィキペディア 在原行平 :「歌舞伎美人」 196年ぶりに蘇る祇園祭「鷹山」。復興に尽力する弁護士の、平和と疫病退散の祈り :「日本財団ジャーナル」 皆川月華 :ウィキペディア 皆川月華・泰蔵 :「京都文化博物館」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -1 御旅所・冠者殿社・斎竹・大船鉾 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -2 南観音山・橋弁慶山・鯉山・屏風祭 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -3 北観音山・八幡山・屏風祭 へ 探訪&観照 祇園祭後祭 Y2022 山鉾巡り -5 役行者山・黒主山・浄妙山・鈴鹿山 へ こちらもご覧いただけるとうれしいです。 観照 京都・祇園祭・後祭 山鉾巡行 -1 橋弁慶山・北観音山・鯉山・八幡山・黒主山 2回のシリーズでご紹介 観照 京都・祇園祭・後祭 御旅所(還幸祭の前に) 観照 祇園祭 Y2018 後祭 -1 四条御旅所の神輿、鉾建ての位置決め 7回のシリーズでご紹介 探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 還幸祭を含めて、12回のシリーズでご紹介 観照 祇園祭点描 -1 神輿渡御・八坂神社御旅所・冠者殿社 6回のシリーズでご紹介 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -1 橋弁慶山 11回のシリーズでご紹介 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.08.23 09:35:05

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|