|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

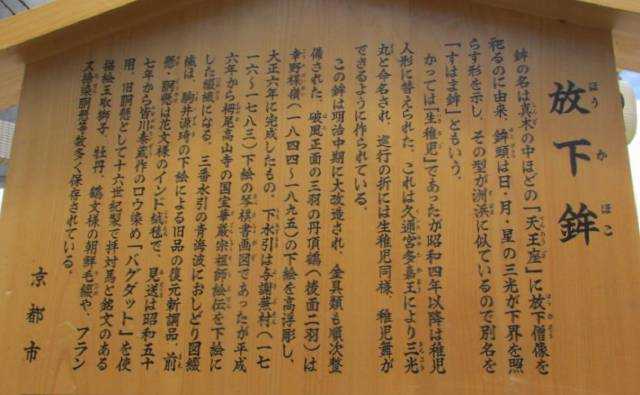

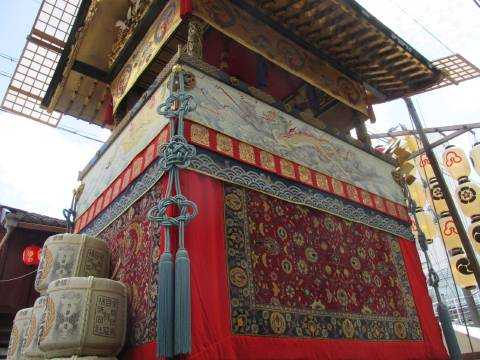

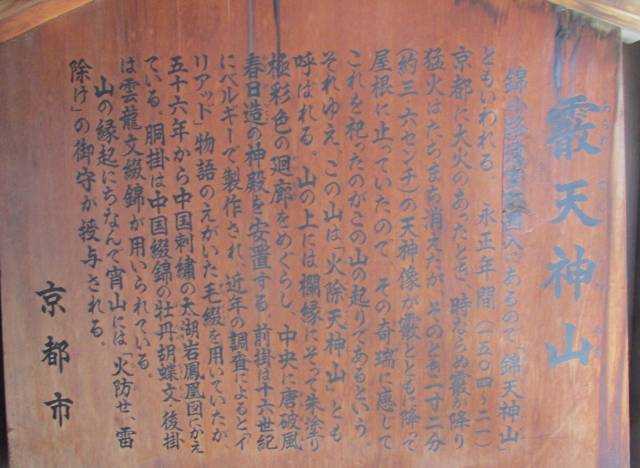

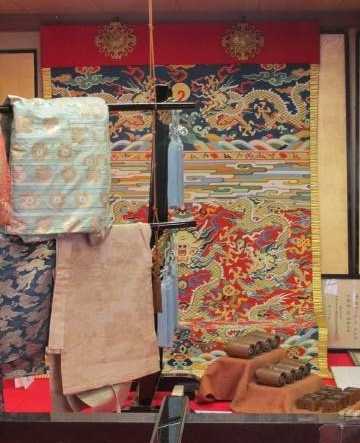

新町通を北に入ると、「放下鉾」が見えます。小結棚町に所在します。  鉾に近づきます。  放下鉾の鉾頭は太陽・月・星を象った形です。三つの光を象ったことから三光形と称されています。駒形提灯に赤色で描かれた意匠の紋はこの三光形を表していると思います。またこの形状が州浜に似ていることから、別名州浜鉾と呼ばれてきたそうです。   下水引は、平成6年(1994)から使われていて、栂尾高山寺の国宝華厳宗祖師絵伝を下絵にした綴織です。 三番水引は、駒井源琦の下絵による青海波におしどり図綴織の復原品です。  南東側から見上げた反対側です。 ご覧のように、前懸や胴掛には花文様のインドやペルシャの絨毯が用いられています。   大屋根の下の妻飾りは、 大屋根の下の妻飾りは、幸野楳嶺(1844~95)の下絵を元にして、三羽の丹頂鶴(後面二羽)が舞う姿を高浮彫したものです。  後部の妻飾り彫刻 後部の妻飾り彫刻  放下鉾の後部の全景です。 新町通を北に歩み、錦小路通で右折して、東に進めば   「霰天神山」です。「火除天神山」とも呼ばれます。天神山町に所在します。  胴懸には透明の保護シートが掛けてあります。残念。  会所の入口から細長い通路を奥にすすむと、飾り席があります。   座敷の奥の壁面に沿って懸装品が懸けられ、その前に山を飾る品々が展示されています。 拝観者の流れの関係と距離があるため、そして、一部撮影禁止箇所もありましたので、全景を撮るだけにしました。この座敷の右端には朱塗りの鳥居と社殿が置かれています。 左端手前に、角金具と隅房飾りが展示されています。角金具は松菊楓文様です。房飾りに装飾金属板が添えてあることに気づきました。他の山鉾では見かけない特徴だと思います。 角金具のために、その背後の胴懸は見えませんが、正面にみえる胴懸と併せて考えると、これらは、上村松篁(昭和60年新調)、上村淳之(平成14年新調)親子の原画による花鳥綴織です。 右端に見えるのは前懸で、16世紀にベルギーで製作され「イーリアス」物語を描いた毛綴の復元新調品です。平成21年(2009)。 懸装品の前に並んでいるのは、山の上に乗る天神さまの社殿を囲む形で、欄縁にそって巡らされる朱塗り極彩色の廻廊です。  通路の一番奥には、霰天神山の蔵があり、その前に巡行当日山の先頭になる幟が置かれていました。 この辺りで切り上げて、次の山巡りに向かいました。 会所を出て通りを東に歩めば、錦小路通と室町通との辻です。辻に立ち四方を眺めましょう。 錦小路通の東方向には占出山、西方向には今巡って来た霰天神山です。 室町通の南方向には菊水鉾、既に巡ってきました。北方向を見れば山が見えます。 そこで、室町通をまず上がっていくことにしました。   懸装品を飾らずに、山建てを完了した状態の山が見えます。 駒形提灯の赤提灯に「山伏山」と墨書されています。ここは山伏山町です。   山車がいわば裸のままにしてあるので、逆にその構造をみられる楽しみがあります。 私が好きなのは、組立式の木組みの構造体を荒縄で括りあげて締め付け、巡行できるようにする舞台裏、括り付けられた縄の生み出す美しさです。  山のすぐ近くに、「山伏山町家」という扁額を掲げた会所があります。 会所の2階の正面が解放され、左には「山伏山」と書した赤提灯、左には巡行の時、先頭を行く幟が見えます。   2階の中央に立つのは、御神体の山伏人形です。山伏が修行のために峰入りする姿を表しています。平安時代の修験者である浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)だとされています  会所の1階は通りから眺められる飾り席になっています。 会所内に入っての拝見は有料でしたので、通りから眺めました。 左側の壁面上部には、水引が懸けてあります。江戸時代後期の作で、養蚕機織図の綴れ織です。その下は胴懸で、花卉胡蝶文様の綴錦です。その前に欄縁が置かれています。  正面には、見送が見えます。全景は見えませんが、龍波濤文様の綴錦で、平成11年(1999)に復元されたそうです。  会所内の通路を挟んで右側壁面には、懸装品がずらりと展示されています。 それぞれを斜めからになりますがズームアップで撮ってみました。  奥側の展示品。不詳。 奥側の展示品。不詳。 中央の展示品 中央の展示品これは多分、かつて使われてきた見送でしょう。 今年の巡行での見送りは上掲の龍波濤文様の綴錦が懸けられていました。  手前の前懸 手前の前懸前懸は雲龍文様の刺繍です。  座敷には欄縁とその上に、見送を懸ける鳥居が展示されています。   見送を懸ける黒漆塗の鳥居は要所要所に装飾金具が施され、面取りされた桁部分には装飾金具の間に飛鶴が装飾されています。  欄縁は黒漆塗でシンプルですが、その四隅は雲龍文様の装飾金具が取り付けられていて、欄縁の各側面には、   ここにも様々な姿態の飛鶴が。飛び交う様が躍動感に溢れる飾りとして用いられています。 余談ですが、天台宗の僧であり山伏の修行をした浄蔵貴所は霊験譚で有名な人物です。(資料1,2,3) *平将門の乱の調伏。大威徳法を修した。 *菅原道真公の祟りに悩む藤原時平への護持祈念 *傾いていた八坂法観寺の塔を法力により元に戻した。 *一条戻橋の逸話:父親の三善清行が亡くなった時、その葬列に堀川の一条橋で追いつき、呪力で父を蘇生させた。 この辺で一区切りです。 この後、室町通を上り、六角通を経由して、烏丸通を下がることにしました。 つづく 参照資料 *図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020 *山鉾町で入手した京都新聞社 企画特集「祇園祭」 *放下鉾 :「祇園祭」 *霰天神山 :「祇園祭」 *山伏山 :「祇園祭」 *祇園祭-山伏山の名宝- :「京都文化博物館」 1)「一条戻橋」の名は、浄蔵が起こした奇跡が由来! :「トラベル.jp」 2) 浄蔵 :「コトバンク」 3) 浄蔵貴所塔 :「inanage.com」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -5 四条傘鉾・蟷螂山・郭巨山 へ載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。)探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -2 月鉾・綾傘鉾・鶏鉾・白楽天山・岩戸山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -1 長刀鉾・函谷鉾・菊水鉾 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -2 月鉾・綾傘鉾・鶏鉾・白楽天山・岩戸山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -3 紅梅殿・管大臣神社・木賊山・船鉾 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -4 伯牙山・芦刈山・油天神山・太子山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -5 四条傘鉾・蟷螂山・郭巨山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -7 布袋山(休み山)・屏風祭・孟宗山 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|