|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

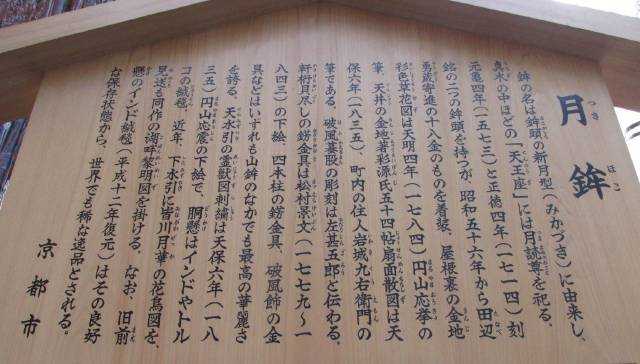

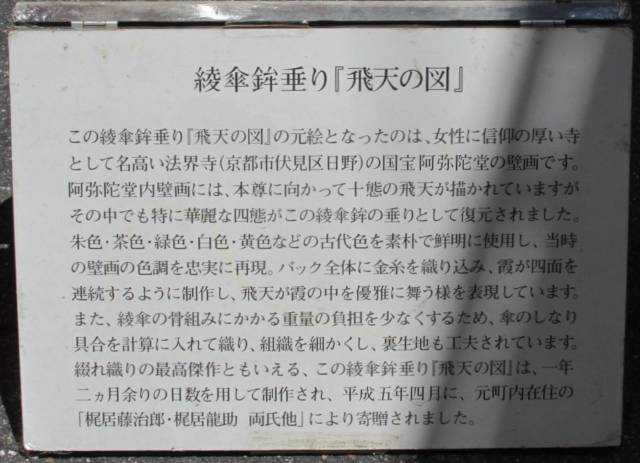

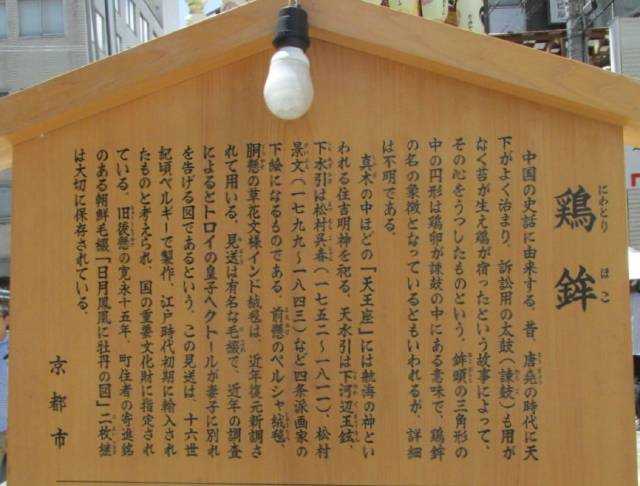

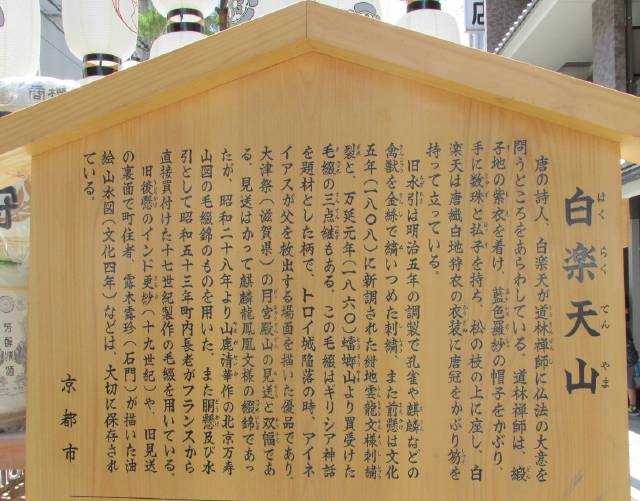

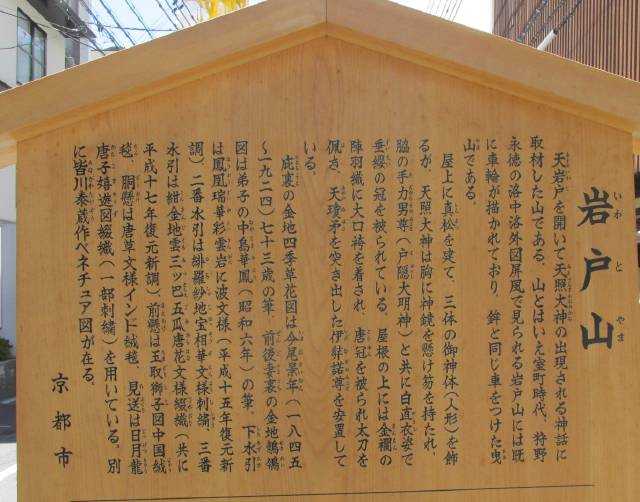

四条通の北側歩道から「月鉾」を眺めつつ、南側へ横断します。 月鉾の鉾頭は、元亀4年(1573)の年号名があり、大錺屋勘右衞門作の銅製金鍍金月形です。 尚、町内には三日月形の鉾頭は数点伝来するそうです。  南側歩道を西に進みます。 南側歩道を西に進みます。 鉾正面 鉾正面胴懸には透明の保護カバーが掛けてありました。写真を撮るのはスルー。    鉾の正面側の大屋根の破風軒裏には、円山応挙による金地著彩の草花図が描かれています。  大屋根の妻飾りには、金波に躍動する白兔の彫刻が見えます。 錺金具の亀が波間にぴったりと照応しています。  鉾の後部 鉾の後部後部の妻飾にも金波に白兔の彫刻が見え、大屋根には少し見づらいですが、漆黒の八咫烏(やたがらす)が搭載されています。  四条通の西側から眺めた景色 四条通の西側から眺めた景色月鉾の後部に来ましたので、混雑する歩道を東に戻るのを避け、新町通を下り綾小路通を東に戻ることにしました。  綾小路通には、新町通と室町通の間、善長寺町に「綾傘鉾」があります。 まずは、通りの北側に所在する大原神社の入口前に吊り下げられた提灯に目が留まりました。ちょっと境内に入りました。  社殿の前は、御供えの品々が満載で、本殿が見えません。  左側の建物、社務所だと思いますが、ここには綾傘鉾関連の展示品が並べてあります。 右側には、ミニチュアの鉾が飾られています。綾傘鉾と「鉾」の一字がありますので、かつては曳鉾であった時期があり、このミニチュアがその姿を表しているのでしょうか。 もう一点、「午頭天王」の名称が目にとまりました。祇園祭の歴史を感じます。 八坂神社は明治以降の神仏分離により改称された神社名。江戸時代以前は、祇園感神院、祇園寺、祇園天神社等と称されていました。まさに祇園です。祇園感神院の主祭神が午頭天王です。明治以降、八坂神社の主祭神は素戔嗚尊(スサノオノミコト)です。素戔嗚尊と牛頭天王は同一神とみなされているようですが・・・・。   綾傘鉾は、昭和54年(1979)から現在の姿で山鉾巡行に加わっていて、二基の傘鉾という形態になっています。これはその内の一基。垂りに飛天が描かれています。   綾傘鉾の山車(だし)です。   山車の錺金具を間近に見られるのがいい! 綾傘鉾から綾小路通を東に進み、室町通に左折すると、すぐ北に、  「鶏鉾」が見えます。 「鶏鉾」が見えます。鶏鉾町で、すぐ傍が池坊短大の校舎です。   室町通の北側から眺めた景色 真木の上部 榊(さかき)の上に赫熊(しゃぐま)の飾りが見えます。この形が鉾により異なります。 前回の長刀鉾と対比してみてください。 その上に、天王座、更に少し離れた上に住吉明神の像が安置されています。 住吉明神は航海の神ですので、天王座は船形なのでしょう。 鶏鉾の鉾頭は、「竹で作られた三角形の中に鍍金が施された銅の円盤を挟む。角には濃紺色の芋束で三方を結わえ、これを真木に嵌め込んで留める」(図録より)という形態のものです。  鶏鉾も胴懸には透明の保護カバーが掛けてありました。写真は全景に留めました。  この駒札には、鶏鉾の名称由来について、中国の史話による説を紹介していますが、「『古事記』の天の岩戸の物語に登場する<常世の長鳴鶏>に取材したもの」(図録より)という説もあるそうです。  大屋根の妻飾りには、鶏の彫刻像が見えます。 天水引は、金地日輪瑞雲麒麟図が刺繍で描かれた水引幕です。復元新調されたものが掛けてあります。 鶏鉾を見た後、室町通を下ります。綾小路通を渡れば、一筋南の仏光寺通まで、室町通の両側が白楽天町です。  「白楽天山」が見えます。 「白楽天山」が見えます。 道路上に山が建てられていますが、巡行当日に山を飾る懸装品や御神体は会所に展示されています。  会所の正面奧に、御神体人形の白楽天像(左)と、白楽天の問いに対して樹上から答える道林禅師像(右)が並べて安置されています。  向かって左側の壁面には、懸装品が展示されています。水引の背後に見えるのは前懸です。 16世紀にヨーロッパで製作されたタベストリーの一部を中央にして、左右に波濤飛龍文刺繍裂を継ぎ合わせたものです。  その右側には、見送りとして飾られる山鹿清華作「北京万寿山図」の綴織が展示されていました。  室町通の南側から眺めた景色 室町通の南側から眺めた景色白楽天山から、仏光寺通を西に向かうことにしました。  室町通と仏光寺通の辻の南東角に神社が見えます。「日吉神社」です。 神社の冠木門の北側(左)にある小祠はたぶん地蔵堂でしょう。  冠木門を入ると、境内地に石鳥居があり、「日吉神社」の扁額が掛けてあります。  本殿の北側には、「三ツ森稲荷」の扁額を掛けた朱塗りの鳥居が建つ稲荷社があります。 祇園祭のざわつきとは隔絶したように、人気のない静かな神域でした。 仏光寺通を一筋、新町通まで西進すれば、新町通下ルに見えるのが、  「岩戸山」です。 「岩戸山」です。 岩戸山の外観は鉾に似ていますが、鉾ではなくて山です。 その違いは、鉾には真木が屋根上に建てられていますが、岩戸山の場合には、真木ではなくて、屋根の上には真松が立てられています。   外観は鉾とほぼ同じです。 外観は鉾とほぼ同じです。屋根裏は、今尾景年(1845~1924)が73歳の時に、金地著彩草花図を描いたそうです。 屋根の前後軒裏には、今尾の弟子、中島華鳳により金地著彩鶺鴒図(昭和6年)が描かれています。 岩戸山の正面を飾る前懸は、玉取獅子図に八角飾り連文額文様の絨毯。17世紀後半頃に中国の近辺で製織されたものだそうです。  天水引 天水引 岩戸山の左側面 岩戸山の左側面下水引は、金地鳳凰瑞華彩雲岩に波文様紋織(平成15年復元新調)。元の作品は文政4年(1821)の銘を持つそうです。 二番水引は文化14(1817)の銘が入った緋羅紗地宝相華文様の刺繍。 三番水引は紺金地雲三ツ巴五瓜唐花文様の綴織です。 胴懸は、18世紀に織られた唐草文様インド絨毯が使われています。 ここは、会所からの仮設廊下伝いではなく、山の後部に仮設された階段で山の内部に入るという形です。ちょっとめずらしい方式。  岩戸山の正面と右側面を北東側から眺めた景色 岩戸山を眺めた後は、仏光寺通に戻り、一旦、西方向に進むことにしました。 つづく 参照資料 *図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020 *山鉾町で入手した京都新聞社 企画特集「祇園祭」 *鶏鉾 ホームページ *岩戸山 :「祇園祭」 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -1 長刀鉾・函谷鉾・菊水鉾 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -3 紅梅殿・管大臣神社・木賊山・船鉾 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -4 伯牙山・芦刈山・油天神山・太子山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -5 四条傘鉾・蟷螂山・郭巨山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -6 放下鉾・霰天神山・山伏山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -7 布袋山(休み山)・屏風祭・孟宗山 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.07.31 10:41:38

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|