|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

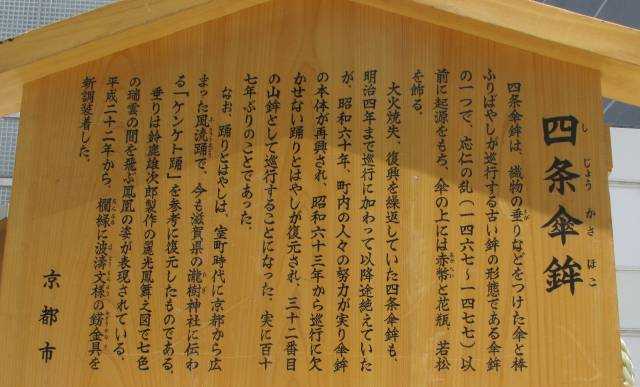

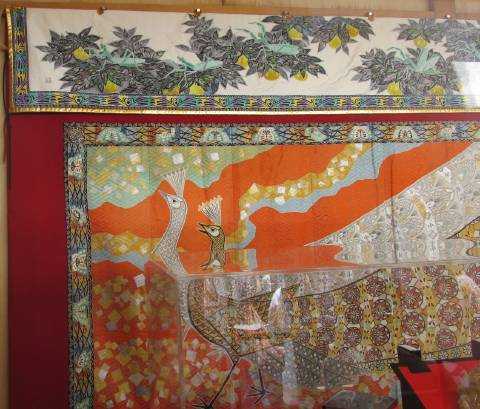

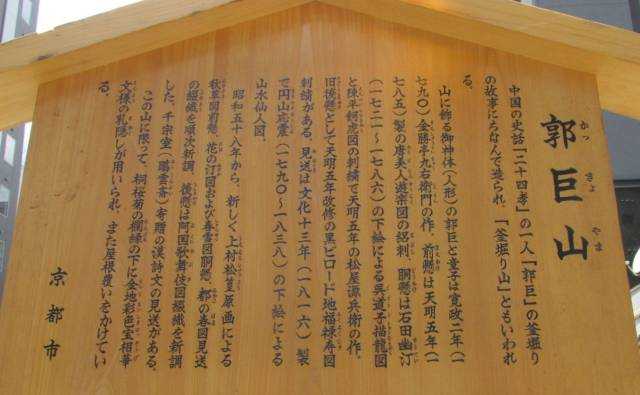

油小路通を上り、四条通を横断して北側歩道を東に進みます。 これは「四条傘鉾」を西側から眺めた景色です。駒形提灯には「傘」の文字が墨書されています。一筋東の西洞院通までの間に傘鉾町があります。  山車を飾る懸装品には透明の保護カバーが被せてありました。残念。  遠目で撮れば、まあ全体の雰囲気は伝わることでしょう。 赤幣と若松を載せた傘そのものが御神体です。 明応9年(1500)のくじ取り次第の記録が残り、応仁の乱以前に既にあった鉾だそうです。しかし、元治元年(1864)の大火で衰退し、明治5年(1871)に一旦巡行から姿を消しますが、昭和60年(1985)に本体が復元され、昭和63年から巡行に復活するという歴史を経ています。  正面になる東側からの景色です。 正面になる東側からの景色です。 四条通を進み、西洞院通を横断してから左折し北に入ると蟷螂山町です。  「蟷螂山(とうろうやま)」が見えます。 「蟷螂山(とうろうやま)」が見えます。蟷螂山の方から子供達が歌う声が聞こえてきました。  山の正面前で、町内の子供達が並んでわらべ歌を歌っていました。 とうろうやまのおみくじは これよりでます♪ つねはでませんこんばんかぎり♪ ごしんじんのおんかたさまは あけておかえりなされましょう♪ からからからくり からくりおみくじ かまきりおみくじどうどすえ♪ おみくじどうどすえ ちまきどうどすえ てぬぐいどうどすえ てぃーしゃつどうどすえ かざりせんすどうどすえ♪   わらべ歌の歌声を聞きながら、蟷螂山を見上げます。宵山までは覆屋が設けてありますので、少し見づらいですが、すぐ傍で見られるのがやはり山鉾巡りの楽しみです。  山車には、縮小サイズの御所車が搭載されていて、その屋根にカマキリ(蟷螂)が乗っています。   このカマキリはカラクリ人形です。カマキリの前脚と翅が動きます。巡行中には前脚と翅を動かせてみせるパフォーマンスが要所要所で演じられます。 この蟷螂山は、中国の故事「蟷螂の斧」に由来します。「昔ある中国の王様が車に乗って移動している時、車の前に小さなかまきりがたちはだかり、王の部下がかまきりを踏みつぶそうとした時、王は小さな体で巨大な車に立ち向かおうとした勇気を讃えて、かまきりを除けて車を走らせるように命じたのです」(図録より)とか。そこで、小さな者が勇気を出して大敵に挑む様子を「蟷螂の斧」と言うようになったと言います。 では、なぜ御所車? これは四条隆資(1292~1352)という貴族の車を表しているのです。南北朝時代に、隆資は天皇を守って足利義詮軍と戦い、最後は多くの敵に囲まれて戦死したと言います。この隆資の行動を「蟷螂の斧」と讃えたとか。そこで、蟷螂と隆資の御所車がこの山のモチーフとして融合したそうです。 この蟷螂山も、応仁の乱以前からあった山です。渡来人で当町居住の陳外郎大年宗奇が四条隆資の死後25年目の永和二年(1376)、四条家の御所車にその蟷螂を乗せて巡行したのがはじまりといわれています。しかし、罹災復興をくり返し、四条傘鉾と同様の歴史を歩みます。現在の蟷螂山は、昭和56年(1981)の山鉾巡行で復活して以来の姿です。 この山のすぐ傍で、ガラス戸越しに懸装品ほかが道路から見える形で展示されていました。戸の枠や硝子面の反射で写真は撮りづらいのですが、何とか撮った部分図等をご紹介します。  胴懸で瑞苑浮游之図。人間国宝羽田登喜男作友禅です。昭和59年(1984)。  水引と胴懸。懸装品一式は上記を含め、羽田登喜男作友禅。こちらの胴懸は瑞苑孔雀之図です。  旧鯱彫刻 旧鯱彫刻 角飾の金具 角飾の金具 蟷螂の錺 蟷螂の錺この辺りで蟷螂山を離れ、四条通に戻って、東に進みます。 一筋東の新町通までの間両側は郭巨山町です。   四条通の南側に建てられた「郭巨山」。右が南東側、左が南西側から撮った全景です。東側が正面。  四条通の北側から山の側面を撮ってみました。山の周囲を囲む柵は「埒(らち)」と呼ばれます。そこを越えることが許されない区切りを意味します。もともと馬場の周囲の柵の意味だとか。埒外、埒内という言葉が併せて辞書に載っています。(新明解国語辞典)  四条通と膏薬図子(こうやくのずし)と称される細い南北の通路との角地に郭巨山の会所があります。 この会所は、2023年5月27日の京都新聞報道によると、町家風建物を生かし耐震・増築を施されたことから、「都市遺構を継承する先行事例をつくる」と評価され、「日本建築学会賞」に選ばれました。 この会所に飾り席を設けて御神体や懸装品等が展示されています。  入口から眺めた全景です。 右側壁面に懸けてあるのは、左前懸です。上村松篁原画「花と汀」で、燕子花と白鷺図。昭和53年(1978)作。  御神体はこの「郭巨殿」 御神体はこの「郭巨殿」郭巨が黄金一釜を掘り当てた瞬間をとらえた姿を表します。郭巨が母親に孝行を尽くしたという故事を題材にし、中国史話「二十四孝」の一つです。   郭巨が発見した金釜ともう一つの御神体「御童子」。郭巨の幸を喜んでいる童子は右手に唐団扇、左手に紅白大輪の牡丹を持っています。  郭巨像の左斜め後ろの壁には前懸が懸けてあります。 イラン六英雄図のペルシャ絨毯前懸と思われます。19世紀初頭にトルコ系イラン遊牧民カシュガルの製作によるもので、昭和56年(1981)に吉田光邦氏が寄贈されたとか。  見送「漢詩文」 見送「漢詩文」橋本循賦詠、千宗室揮毫で、昭和54年(1979)に新調された作。  右胴懸。上村松篁原画「春雪」で、雪持竹と鴛鶯図。昭和62年(1987)作。  胴懸の左手前に角房掛が展示されています。牡丹厚肉彫の金物で、明治22年(1889)作。 隅房の紺色二段結び長房(4本)は、平成11年(1999)の新調。 角房掛の左の壁には、ペルシャ絨毯の後懸が展示されています。  山を担ぐための轅棒(ながえぼう)の先端を飾る棒先金物。釜と鍬(くわ)の厚肉彫です。明治23年(1890)新調の作。 この写真左下に「乳隠し(ちかくし)」という見慣れない言葉が見えます。 当日いただいたA3サイズのリーフレットには、次の説明が記されています。 「『乳隠し』は郭巨山独特のもの『乳』とは胴掛を吊す為の穴の小裂で、それが目障りなので乳を吊すための飾り板を山鉾創世期に用いていました.他の山鉾は欄縁だけで乳を隠すようになりましたが郭巨では重複して取り付けられています」と。  欄縁です。 欄縁です。黒漆塗の上を透彫の装飾金具が取り付けてあります。 部分図を撮ってみました。       前面の欄縁は桐、左面は桜、右面は菊が透彫で造形されています。明治23年(1890)作。  会所の南端に蔵が設けてあります。懸装品等一式がここに収納されるのでしょう。 この会所では、四条通に面した会所の正面入口から入り、通路伝いに展示品を拝見しながら南に進み、蔵の手前で左折し、膏薬図子の通りに抜けるという一方通行で、スムーズな鑑賞の流れになっていました。 この後、新町通を北に入り、放下鉾に向かいます。 つづく 参照資料 *図録『京都 祇園祭 町衆の情熱・山鉾の風流』 京都文化博物館 2020 *山鉾町で入手した京都新聞社 企画特集「祇園祭」 *「郭巨山 会所飾り」 当日会所でいただいた資料 *蟷螂山 :「祇園祭」 *蟷螂山 ホームページ *郭巨山公式サイト ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -1 長刀鉾・函谷鉾・菊水鉾 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -2 月鉾・綾傘鉾・鶏鉾・白楽天山・岩戸山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -3 紅梅殿・管大臣神社・木賊山・船鉾 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -4 伯牙山・芦刈山・油天神山・太子山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -6 放下鉾・霰天神山・山伏山 へ 探訪&観照 祇園祭前祭 Y2023 山鉾巡り+α -7 布袋山(休み山)・屏風祭・孟宗山 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.08.22 14:35:26

コメント(0) | コメントを書く

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

|