拙ブログで追いかけてきた「フクイチ過労死訴訟」(※)の判決と審理を振り返ります。

※「福島第一原発過労死訴訟」の略。

フクイチ構内の自動車整備工場で働いていた二級自動車整備士の猪狩忠昭さんが、2017年10月26日の昼休憩明けに致死性不整脈で亡くなったことについて、遺族3人(配偶者・息子・娘)が、責任の明確化・謝罪・損害賠償を求め、2019年2月に東京電力ホールディングス株式会社(発注元)・株式会社宇徳(元請け)・いわきオール㈱(雇用元)を提訴したもの。忠昭さんが亡くなる前6ヶ月間の残業時間は、月間平均・約100時間に達していた。

2021年3月30日、福島地方裁判所いわき支部(名島亨卓[なじま ゆきたか]裁判長)は、いわきオールと同社元役員らの責任を認めて約2500万円の損害賠償支払いを命じ、宇徳・東電への請求は棄却した。

4月12日、遺族(原告)は、フクイチ構内の救急医療体制に関して東電・宇徳の責任が認められなかったことを理由に、仙台高等裁判所へ控訴した。

9月16日、控訴審の第一回弁論で小林久起裁判長は、双方同意の下で弁論終結・和解勧告を宣言。22年2月まで3回の協議が行われるも、和解は成立せず、5月19日、控訴棄却の判決が言い渡された。

「この訴訟の経緯」「忠昭さんの略歴」「亡くなった当日の時系列」等、詳細は下記記事に情報とリンクを集約しています。

(リンク)

●フクイチ過労死訴訟・控訴棄却と、その理由(2022年5月21日記事)

本記事では、主として仙台高裁の判決について考察・批評した上で、訴訟全体を振り返ります。

当ブログのポンチ絵の無断転載・利用は御遠慮下さい。

ポンチ絵は、B5サイズ以上のタブレット・PCで閲覧する事を前提に作成していることをお断りしておきます。

クリックすると拡大します。それでも見難い場合は、ワード・ペイントにコピペしてご覧ください(Windowsの場合)

先ず、この訴訟の主要な争点と、争点毎の判決の一覧です(資料1)。

資料1 フクイチ過労死訴訟の争点と判決

原告が勝訴したのは「時間外労働」のみです。

その他の点、特にフクイチ構内での救急救命体制について、仙台高裁は「訴える遺族の心情は理解できる」としつつも、結局は控訴を棄却しています。

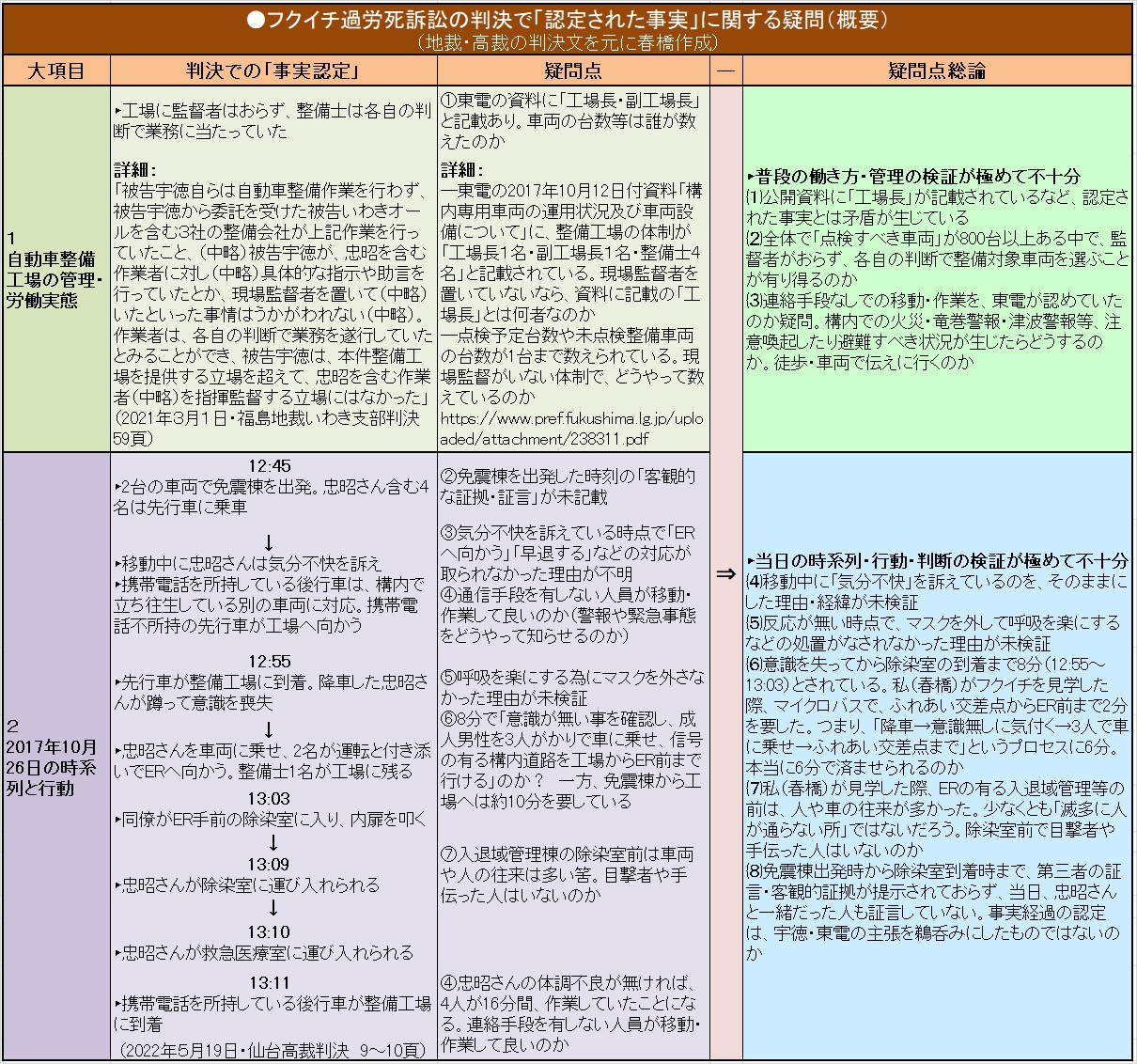

ですが私には、高裁の判決文を読んでみても、「事実を公正に検証・認定した上での判断(判決)」であるとは思えません。資料2にまとめました。

資料2 判決で「認定された事実」への疑問

詳細を、資料2の「疑問点総論」のナンバー順に書きます。

長いので、お時間の無い方は「判決の評価」という小見出しまでスクロールして下さい。

⑴⑵ 管理者のいない職場(工場)は、有り得るのか

先ず、工場の管理・運営体制に関する事実認定への疑問です。

判決では、「管理者は置かれず、整備士が個人の判断で、修理・点検する車両を選んでいた」ことになりますが、そんなことが有り得るのでしょうか?

現に、東電の下記の資料にも「工場長・副工場長」の文言が記載されています(福島県が設置した「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」の「労働者安全衛生対策部会」に提出された資料)。

(リンク)

●構内専用車両の運用状況及び車両設備について(2017年10月12日/PDFの8頁)

管理者が置かれていなかったのだとすると、この資料に記載の「工場長1名・副工場長1名」とは、一体誰なのでしょうか?

構内での整備が必要な車両も800台を超えており、極力、合理的に進める必要が有る筈です。その管理を誰も実施せず、持ち込まれた車両を整備士が勝手に選んで点検するということが有り得るのでしょうか? マネージャーがいなかったとすると、整備完了台数や、整備士の出勤シフト等は誰が管理していたのでしょうか?

地裁いわき支部の判決・仙台高裁の判決、何れも、公表資料と突き合わせず、宇徳の言い分を鵜呑みにしているとしか思えません。

百歩譲って判決の通りで、工場にマネージャー(管理者)がいなかったとすると、東電が資料に「工場長1名・副工場長1名」と記載したのは、虚偽ではないかとの疑問も浮上します。東電は、福島県が設置した会議体に虚偽を記載した資料を提出したのでしょうか。

以上を踏まえると、仙台高裁の判決書59頁に記載の「被告宇徳が、忠昭を含む作業者に対し(中略)具体的な指示や助言を行っていたとか、現場監督者を置いて(中略)いたといった事情はうかがわれない(中略)。作業者は、各自の判断で業務を遂行していたとみることができ、被告宇徳は、本件整備工場を提供する立場を超えて、忠昭を含む作業者(中略)を指揮監督する立場にはなかった」との事実認定は、検証が不十分で信頼できません。

⑶ 連絡手段なしで移動・作業して良いのか

次の点です。

当日(2017年10月26日)、昼休憩明けの忠昭さん達の行動については、「2台の車に分乗して12:45頃に免震重要棟を出発→通信手段を持っている人が乗車している後行車は、構内で立ち往生した車に対応→通信手段を持っていない人が乗車している先行車が単独で整備工場に向かった」とされています。

忠昭さんが意識不明にならず、先行車に乗車している人達が午後の業務を開始していたとすると、「先行車は12:55に整備工場に到着→忠昭さんを含め乗っていた人達が午後の業務開始→13:11に後行車が到着」という流れになっていた筈です。

先行車と後行者が別行動になった時間は明記されていませんが、12:45に免震棟を出発して、12:55には整備工場に着いていますから、間を取って、12:50に別行動になったと仮定します。とすると、12:50~13:11の約20分間、「通信手段を持っていない人達が構内を移動し、作業していた」ことになります。

通信手段を持たないままでの移動・作業を、東電は認めているのでしょうか?

働いている場所(この場合は自動車整備工場)以外で、火災など緊急事態や注意を要する事態が発生したり、竜巻警報や津波注意報など、警報・注意報が発令される可能性は有ります。それらを知らせたり、状況によっては、迅速な避難が必要となる場合もあるでしょう。連絡手段が無ければ、それらを知らせることもできません。

敷地を管理している東電は、そのようなリスク要因を考慮せず、連絡手段の確保も全て元請けにお任せだったのでしょうか?

仮に、連絡手段の有無も含めて「元請けにお任せ」だとしたら、東電は危機管理意識が低すぎますし、それこそ、元請けである宇徳には法的責任が生じるのではないでしょうか? 体調不良以外にも、現場で落下・衝突・火災など、何らかの事故が起こる可能性は常にあります。通信手段が無ければ、それらを現場から知らせることも出来ません。

東電が、構内での規則をどのように定めていたのか(或いは、定めていなかったのか)、元請けである宇徳がその規則をどのように順守していたのか(或いは、順守していなかったのか)、「構内の規則」を一審・二審とも検証しなかったのですから、「厳正・公正な審理」とは言えないでしょう。

⑷ 「気分不快」を訴えていた

私が、高裁判決の「事実認定」で最も不自然で最も納得のいかない点です。

忠昭さんが車での移動中に「気分不快を訴えていた」のを事実として認定しているのに、「その時点でERに向かわなかったのは何故ですか?」という問いかけが為されないのはどうしてでしょうか?

工場に到着して作業を始めれば、全面マスクは外せず、水分補給も出来ません。そこからERに向かうにも時間がかかります。それこそ、体調が急変したら、対応が間に合わなくなる可能性もあり、誰かがERまで送っていくにしても、その間、整備工場は人員が減って仕事の効率が落ちます。

個人を守るという意味でも、業務の効率の面からも、気分不快を訴えている時点で、ERに向かうか、早退するかなど、一緒にいた人から何らかの問いかけが為されるのが当たり前でしょう。

本人が「大丈夫だから」と言ったのかも知れませんが、「大丈夫」と言い張ってERに行かないように主張したとするなら、最初から気分不快を訴えたりはしないと考えるのが自然でしょう。

昼休憩明けの時点で「ERに向かう」「免震棟に引き返して休む」「早退する」等の判断がされていれば、忠昭さんが亡くならなかったのではないか、とすら思います。

「気分不快」がどのようなものだったか明確でありませんが、一審・二審を通じて、この時に車に同乗していた人は証言もしていません。当たり前の問いかけがされないまま事実認定しており、極めて不自然な審理です。

⑸マスクを外さなかった理由

忠昭さんが呼びかけに反応しなくなり、意識を失っているのが確認されたのは、降車した直後とされています。

整備工場のあるエリアは、Gzoneと呼ばれる一般服エリアで、全面マスクの装着が義務付けられているエリアではないのですから、この時点で「マスクを外して呼吸を楽にする」措置が取られなかったのは何故でしょうか? 整備工場の仕事を始めれば、車体に付着している放射性物質(ダストなど)を防ぐ為に全面マスクは必要ですが、降車した時点では仕事は始まっていません。「体内への放射性物質の取り込みを防ぐ為の全面マスクの着用」にこだわる理由は無かったと思われます。

全面マスクを外して呼吸を楽にする措置が取られていれば、忠昭さんが助かっていたのかどうかは分かりませんが、だからと言って、検証しない理由にはなりません。

⑹6分でER前へ着けるのか

判決では、12:55に忠昭さんの意識喪失を確認し、13:03に忠昭さんを乗せた業務車がER前に着いて除染室のドアを叩いたと事実認定しています。この間8分です。

私は、この事実認定を時系列順にまとめて、不自然な感じを受けました。

私は今年1月13日に、原研機構の施設見学会に参加してフクイチを見学しています。その時、ふれあい交差点から、ERの有る入退域管理棟の前まで、マイクロバスで2分かかりました(15:08→10)。

(参考リンク)

●1/13に参加した施設見学会・その4~東京電力・福島第一原子力発電所~

忠昭さんを乗せた業務車は救急車ではありませんから、構内道路で、他の車両を追い抜いたり、速度制限を無視することはできないでしょう。私がマイクロバスで移動したのと、条件は同じだったと思います。

「ふれあい交差点から入退域管理棟まで2分を要する」として、先の8分からその2分を差し引くと、残りの6分で、以下を済ませたことになります。

▶周囲の人が「猪狩さんどうしました、大丈夫ですか」と声をかけ、マスク越しに顔の様子を伺う

▶忠昭さんの反応が無い・意識が無い事を確認

▶3人がかりで忠昭さんを抱え上げ、車の後部座席に乗せる

▶通信手段を持っている後続車の到着を待つか、ERに向かうか、出発地点である免震重要棟に戻るか、誰が工場に残るのか、等を3人で話し、決定

▶工場を出発し、構内道路の信号に従いながら「ふれあい交差点」へ移動

上記を、6分で済ませられるものでしょうか?

一方で、免震重要棟から整備工場までは、10分を要しています(12:45→55)。免震棟から向かう途中で、立ち往生していた別の車への対応で後行車が分離しており、この際に何分を要しているか分かりませんが、それを含めて10分です。

移動時間の比較が下の図です。

参考資料 移動時間の比較

上図は位置関係を示したもので、正確な距離を反映したものではありません。

それにしても、▶で示した内容が、本当に6分でできるのでしょうか?

忠昭さんを抱え上げて後部座席に載せるだけでも、1分以上かかるのではないでしょうか?

個人的な体験で恐縮ですが、私は、2008年8月に雲取山に登山に行った際、山頂近くで亡くなった登山者の遺体を(急性心不全で倒れたらしいです)、山小屋の人に頼まれて一緒に運んだ事が有ります。登山道から、近くの四阿まで2人がかりで運びました。人間の身体に持ち手は有りませんし、とても運び難く、重かったです。

人間の身体は重い、のです。

忠昭さんの周囲の3人は、急なことで動転していた筈です。医療従事者ではないのですから、身動きのできない人、或いは遺体を運んだ経験も殆どないでしょう(私も、遺体を運んだのは、2008年8月の1回だけです)。その3人が、成人男性一人の身体を抱え上げ、防護服等を乱さないまま、車の後部座席に寝かせることが、手際よく数十秒で出来るでしょうか?

忠昭さんを後部座席に寝かせても、それで終わりではありません。

恐らく、「マスクを外すかどうか」「通信手段を持っている人間が乗っている後行車の到着を待つか」「免震棟に戻るか」「ERの有る入退域管理棟に向かうか」「移動するなら、誰かが残り、後行車の人間に状況を伝えなければいけない。誰が残るか」等を3人で話して決めた筈です。

判決での事実認定だと、管理職に相当する存在はいなかったのですから、これらを誰かが即決し、秒単位でパパッと決まったとは思えません。結論を得るまで、1分程度はかかるのではないでしょうか?

構内道路を入退域管理に向かう際にも、信号が複数個所あります(残念ながら、私は、ふれあい交差点以外の信号は数えませんでしたが)。それらの信号には引っかからなかったのでしょうか?

時系列でまとめると、「免震棟から整備工場まで10分を要している」一方で、「意識の無い人を後部座席に寝かせてから出発し、ER前の除染室の扉を叩くまで8分」という事実認定は不自然です。

一審・二審とも、裁判官は現場を実際に走行することも無く、距離や信号の数も確認していません。「8分で移動した」という「事実」は、確からしさが極めて希薄で、俄かには受け入れ難いものです。

⑺⑻出発時間・到着時間は本当に正しいのか

⑺⑻はまとめて書きます。

私がフクイチを見学した際、ERの扉の前は人の往来が多かったです。

忠昭さんを乗せた業務車がERの前に止まり、防護服姿の、身動きのしない人を複数人で抱きかかえて建物内に運び込んでいたら、目立つ筈です。

忠昭さんを運び込むところを目撃した人や、手伝った人はいないのでしょうか?(繰り返しですが、身動きのできない人の身体は重いのです。2人で素早く運び込むのは極めて困難だと思います)

免震棟の出発時間についても同様です。目撃者や、客観的な出発時間を示すものは、少なくとも判決の中には書かれていません。

言い換えるなら「スタート時間・ゴール時間」が客観的に証明されていないのです。

私は、「免震棟を出発した12:45」「除染室の扉を叩いた13:03」という時刻が、本当に正しいのか疑っています。

整備工場へ到着して以後、忠昭さんと一緒にいた人が、冷静に時計を見て時間を記録していたとは思えません。普通に考えるとそんな余裕は無い筈です。

出発時刻や除染室の扉を叩いた時刻は、宇徳や東電の記録でしょう。

⑹で指摘したように、整備工場から入退域管理棟まで8分で移動したという事実認定は、俄かには信じ難いです。私は、宇徳や東電が出発時間か到着時間を数分程度いじって(「改竄」と言った方が良いかも知れない)、実際に要した時間より短縮して見せている可能性も否定できないと思っています(例えば、出発時間を3分繰り下げ、到着時間を3分繰り上げれば、6分間「捻り出せ」ます)。

宇徳や東電以外の証拠・証言で時刻が確認されていないのが最大の問題です。一審・二審とも、忠昭さんの昼休憩明け後の動きについて、宇徳・東電の主張を検証無しに鵜呑みにしているように思えます。

長文を書きましたが、私の疑問点は「資料2」に集約されています。

判決の評価

上記までのことを踏まえて、私の「フクイチ過労死訴訟」の判決の評価です。

尚、私は、法曹資格は持っておらず、勉強もしたことはありません。あくまでも、公的資料を読み、傍聴した結果の「一市民の印象」であることをお断りしておきます。

判決の中で良い意味で評価できるのは、「いわきオール」の異常な長時間労働を文字通り断罪した事でしょう。「未払い賃金訴訟」で、未払い賃金の支払いを命じられた後のことですから、事実上の「懲罰的賠償」と言えます。雇用元である「いわきオール」の賠償が確定したことは、雇用責任の明確化の観点から、とても良いことだと思います。

一方で、宇徳・東電の責任が認められなかったのは、到底、説得力のあるものとは言えません。

「宇徳・東電の対応に法的な責任が生じるような事実は確認されなかった」、従って「宇徳・東電への請求は棄却」という理屈ですが、審理で事実が厳格に検証されなかったのですから、「宇徳・東電の対応に法的な責任が生じるような事実」が見付からなかったのは当たり前です。

では、審理にはどのような問題点が見出せるのか。続いて、審理についての私見です。

審理のどこが問題だったのか・1― 普段の行動・ルールの未検証

安全配慮義務違反の有無を検証するには、忠昭さんの意識不明が確認されてからのことだけでなく、普段の行動・ルールの検証から始められるべきです(私の指摘する疑問点⑴~⑶)。その中で「これでは、事故や不測の事態があっても、対応できない。安全に配慮している姿勢とは言えない」ということが確認されるかも知れません。或いは、逆に「普段の行動やルールに問題は無かった。連絡手段の確保も含めて、即応できる体制だった」と評価されるかも知れませんが、それは普段の動き・ルールを検証してから言えることでしょう。

その上で、2017年10月26日・昼休憩明け後の、忠昭さんと同僚の動きが「普段の行動・ルールと異なっているところが無かったか。異なっているとしたら、どうしてか」という検証に進むべきですが(便宜上、「第二段階の検証」と呼びましょう)、「普段の行動・ルール」が検証されていないのですから、第二段階の検証も成り立ちません。実際に、行われていません。

審理のどこが問題だったのか・2― 一緒にいた人が証言していない

それでも、「普段の行動・ルール」の検証せずとも、2017年10月26日・昼休憩明け後の動き(私の指摘する疑問点⑷~⑻)を検証することは出来る筈ですが、それすらも行われていません。

当日、免震棟を出発してからの動きを検証するには、忠昭さんと一緒に行動し、除染室まで連れて行った人の証言が不可欠ですが、出廷していません。書面提出が有ったかも知れませんが、判決には書かれていません。

この訴訟で、忠昭さんと働いていた人で証人として出廷したのは、「いわきオール」のM氏と、同社の当時の経営者です(一審の最終弁論期日)。原告側の質問は、長時間労働の実態を確認するものでした。

2017年10月26日に忠昭さんと一緒にいた人が証人として出廷しなかった理由は分かりません。判決には書かれていませんし、報告集会でも説明は有りませんでした。

理由について、幾つか、推測は成り立ちます。

① 現在も、宇徳や東電関係の仕事に就いており、会社に不利な証言をすると契約打ち切り等の不利益を被る可能性が有るので、原告側から頼まれても、証言を引き受けてくれる人が見付からなかった

② 証人となることに了承を得て、原告側が証人申請しても、被告側が「その必要性は無い」と反対し、裁判体も被告の主張を認めた。

③ 原告側証人としての採用を認めるか否かで書面の応酬が続くと、審理が長期化する可能性が有り、裁判体が証人採否の判断を下す前に原告側がやむを得ず諦めた。

④ 証人となるべき人が特定できなかった。或いは原告側から連絡がつけられなかった。

私が推測できるのは、上記のような理由です。

被告側が積極的に、忠昭さんと一緒にいた人・除染室まで送った人を証人申請するとは思えません。裁判官が出廷を指示することは出来るかも知れませんが、そこまで踏み込んだ訴訟指揮を取るかどうかは、裁判官の裁量の範囲でしょう。基本的に、立証責任は原告側が負っている筈です。

審理のどこが問題だったのか・3― 一審での不十分な検証と、早すぎた控訴審結審

一審(福島地裁いわき支部)では、2017年10月26日の昼休憩明けに起きた事について、証人は出廷せず、本当に8分で移動できるのかどうかも含めて、検証されるべき事柄が検証されないまま、判決が下されました。

控訴審は、一審の誤りや抜け・欠けをチェックするのが、本来の役割です。一審で検証不足の点があれば新たな証人・証拠を求めても良い筈ですが、第一回の口頭弁論で、双方とも小林裁判長の「弁論終結・和解勧告」を受け入れていますから、一審の抜け・欠けを補う主張・立証を付け加えることはできなかったでしょう。

控訴審の終盤で、「福島第一原発過労死責任を追及する会」が「私物の携帯電話の持ち込みが禁止されていたか否か」を巡って署名活動を実施したのも、このような流れがあったからだと思います。

(参考リンク)

公正な判決を勝ち取るために!-資料編:忠昭さん死亡からわずか半年後に東電は労働者へのスマホ配備を行っていた。

電話持ち込みの件は重要な指摘ではありますが、私に言わせれば「重要だが、本質ではない」ものです。

繰り返しですが、疑問点⑴~⑻については、何も解明されていないのです。それらの疑問点をそのままにして、電話持ち込みの可否を取り上げるのは、順番が違うだろうと思います。

控訴審の審理終結(結審)に同意している以上、新たな証拠は提出できませんから、提出済みの証拠・書面について強調するしか方法が無かったのでしょう。

一審での検証は「長時間労働」に偏っていた感が有ります。それが控訴審に持ち込まれて結審したというのが、大きな流れでしょう。

一審での検証にどうしてそのような偏りが生じたのか(少なくとも、私には、偏りが生じたように見えます)、原告と代理人との打ち合わせの問題か、原告側の証拠・証人の確保に越えられない壁が有ったのか、東電・宇徳の反論が巧みだったのか、あるいはそれ以外の事情か、私には知る術はありませんから、これ以上は踏み込みません。

以上が、「フクイチ過労死訴訟」の審理の振り返り、私見です。

サイトの内・外で、事実の検証に明らかな違い

「フクイチ過労死訴訟」の判決は、サイト内(オンサイト)と、サイト外(オフサイト)で、事実関係の検証に明らかな差が有ります。

オンサイトに関しては、事実関係の検証が極めて甘いです。

その結果、「発注元(東電)・元請け(宇徳)の法的責任が問えるような事実は見つからなかったから、発注元・元請けに対する請求は棄却」という判決に繋がりました。しかも、高裁判決は厚労省のガイドライン(「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理の為のガイドライン」)を引用し、東電は「行政に指導された通りのことをしていた」事を示して、法的責任が生じない理由の補強材料にしています。

これに対して、オフサイトに関しては、タイムカードを調べ、証人を尋問し、月間残業時間を細かく算定して金利を計算し、「いわきオール」へ賠償支払いを命じました。

明らかに、サイトの内・外で事実の検証の度合いに差があります。

裁判体が意図的にそのような狙いで訴訟指揮を取ったのかどうかは分かりませんが、結果としてはオフサイトでの責任(「いわきオール」の責任)のみが厳しく問われました。

軽視される、サイト内で働く協力企業従業員の尊厳

「フクイチ過労死訴訟」の審理・判決から見ると、核施設で働くのは、特に協力企業従業員にとってリスクだと言えます。

核防護上の理由で部外者の立ち入りが厳しく制限され、第三者が容易に立ち入れない、内部を見ることも出来ないという核施設の特殊性が、客観的な事実検証を困難にしている側面もあるでしょう。

サイト内で起きた事は、事業者から情報提供して貰わなければならず、事業者(今回の場合は東京電力)に大きな優位性があります。

忠昭さんは亡くなっており、忠昭さんの視点からの事実確認・検証は不可能です。「いわきオール」の当時の社長をどれだけ批判しても、忠昭さんが倒れた時の状況は分かりません。ご遺族は、ERに勤務していた医師に話を聞きに行っていますが、それで分かるのも、除染室の扉をノックしてからのことです。

言葉が悪く恐縮ですが、東電・宇徳は「死人に口なし」で逃げ切ったとも言えるでしょう。

業務時間中に一人の命が失われました。それだけでも、故人へ最大限の敬意を払って対応すべきです。

しかも、核災害の現場です。働く人がいなくなれば、核災害で発生する放射性物質が管理できなくなり、東電だけでなく日本国が傾くのです。そのような重要な現場で、「働く人の命」に対して好い加減な対応が許されていいのでしょうか?

意図的なものかどうかは分かりませんが、結果的には、施設を管理する東電(事業者)、ガイドラインを作成した厚労省(行政)、事実を認定して判決した裁判官(司法)、三者一体で、働く人の尊厳を軽んじています。

仙台高裁の判決文には「(遺族の)その気持ちが理解できないわけではない」(判決11頁)、「忠昭が労働災害により死亡する事態を回避することができなかったことは誠に遺憾なことであって、(東電・宇徳は)真摯に受け止め」(判決12頁)と書かれていますから、小林裁判長が、心情としては遺族(原告)に寄り添おうとした形跡は見られますが、あくまでも心情的なものに過ぎません。

サイト内で働く人の命を、事業者・司法・行政が一体となって軽視することは、即刻、改めなければいけません。

そしてまた、現在、フクイチで働いていてる協力企業従業員の方達には、別の勤務先が見付かるなら、出来るだけ、フクイチで働かない方向で検討して欲しいです。制度や司法・行政が直ぐに変わらないとしたら、自分の身は自分で守るしかありません。どうか、義理や義務感で、フクイチで働き続けることにこだわらないで欲しいと思います。

働く人が少なくなって、収束作業が滞ったとしても、それは、地元の方や、現場で働く人達の責任ではありませんし(東電社員は別ですが)、その対処を考える必要もありません。東京の東電本店や、永田町・霞が関の快適なオフィスで高給取りで働いている人達の仕事です。スーツ姿で会議に出てパワポの資料を説明する時間があるなら、自分で働きに来ればいいのです。

ご遺族の5年間の取り組みに最大限の敬意を

私は、フクイチの労働環境や、働く人(特に協力企業従業員の皆様)の尊厳に関することは、今後も追いかけていきます。3.11を止められなかった主権者、東電の電気を消費していた者としては当然です。

ですが、ご遺族の皆様には、今はどうか、ゆっくり休んで欲しいです。

今年の10月は、忠昭さんが亡くなってから、約5年です。

ご遺族は、フクイチのことを殆ど知らないまま、労組と共に交渉したり、国会議員を訪ねたり、自ら遠方まで調べに行ったりと、初めてのことばかりであるにも関わらず、手探りで進むしかなかったでしょう。この間の肉体的・精神的な疲労は、第三者である私には想像できないほど大きかったでしょうし、プライベートな時間・お金も、相当に消耗したと思います。5年間の取り組みに最大限の敬意を表します。

ご遺族、特に配偶者様には、「死亡人数という数字ではなく、忠昭さんを一人の人間として伝えたい」という私の我儘に応えて頂きました。拙ブログで忠昭さんの生い立ちを年表形式でまとめる事について、情報提供して下さったことに感謝致します。

最後になりますが、改めて、フクイチで働き亡くなった方達のご冥福をお祈り致します。

春橋哲史(ツイッターアカウント:haruhasiSF)