高岳登山口付近に駐車

道路わきの登山口標識

十文字峠の登山口表示

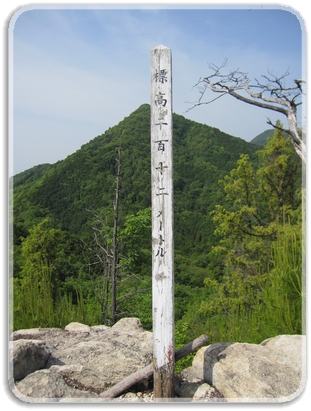

聖山山頂

高岳分岐/県境尾根分岐

高岳山頂

ナラ枯れ説明板/しらきばし

高岳登山口

早朝から雲ひとつない快晴。今回も山行には文句無しの天候。

広島100名山を挑戦中の山仲間に同行する。定年後、予定の無い日は睡眠時間は8時間と決めている。

この日は零時就寝5時起床、6時45分集合。遠方の山は早起きが辛い。

聖湖付近で通行止表示を無視して進むと、道路が5M前後崩れて無くなっている。やむなく引き返し遠回りする。

今回の縦走は、聖山から高岳の右回りで歩くため下山口(高岳登山口)付近の道幅の広い場所に車を止めて、聖山登山口に歩く事にする。

約20分で「聖山登山口」の標識に辿り着く、ここから更に林道を約22分登り、十文字峠の「聖山登山口」に辿り着く。

42分と随分長いアプローチで少々バテ気味。休憩を入れて聖山山頂を目指す。

聖山山頂の「標識」は、同じく今回の山仲間で、既に広島100名山を踏破した、Hさんの手作り。訳あって今回の山行には参加されていません。

標識の前で写真撮影をして、少し先の広場に・・・木々が成長して見晴らしは無い。折り返して高岳に向かう。

高岳分岐から数回ピークを越え、高岳のなだらかな山頂を仰ぎ見ながら良く整備された登山道を登る。

県境尾根分岐で出会った2人連れの山ガール?も、我々の後に続く。山の経験が長い女性と観察した。

高岳山頂はなだらかで広い。眼下には聖湖全体が綺麗に観える。ゆっくり昼食を摂る。

昼食後、高岳登山口に向けて下山開始。登山口まで下りの連続、快適に歩ける。

ナラ樹林が続く中「ナラ枯れ説明板」が有る。良く見ると新芽が出ていない。ほぼ全滅の区域もある。

樹木の高さは約30M~40M、風の強い日などの登山では注意が必要と思われる。

「しらきばし」を渡り、作業小屋を通り過ぎて、無事高岳登山口に降りる。

雲一つ無い青空の下、良く整備された登山道(感謝!)、芽吹き始めた木々の中を快適に歩けた。

誘っていただいた山仲間にも感謝。

この日、山仲間の広島100名山達成が2つ減り、残り16山となった。

|

・・・ |

| 15 |

2014年

05月17日(土) |

広島南アルプス

カガラ山~鈴ケ峰(西峰)

縦走

★POINT通過時間&

所要時間(参考)★

大町駅(08:28)

↓11分

武田山登山口(08:39)

↓27分

カガラ山(09:06)

↓39分

武田山(09:45)

↓14分

水越峠(09:59)

↓34分

火山(10:33)

↓23分

権現峠(10:56)

↓34分

大塚峠(11:24)

↓10分

丸山(11:34)

↓分

畑峠(11:56)

↓15分

大茶臼山(12:11)

↓22分

己斐峠(12:33)

↓37分

柚木山(13:10)

↓24分

見越山(13:34)

↓15分

草津沼田道路(13:49)

↓36分

鬼ヶ城山(14:25)

↓33分

鈴ケ峰(東峰)(14:58)

↓33分

鈴ケ峰(西峰)(15:15)

↓17分

登山口(八幡東小学校)(15:40)

★総所要時間:

7時間12分★

|

大町駅&武田山登山口

カガラ山

武田山&権現峠

権現峠のお宮

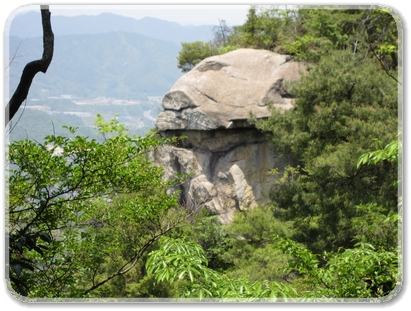

大岩&大塚峠

畑峠&ビックアーチ

大茶臼山&少年消防クラブ

少年消防クラブのお願い

己斐峠のお地蔵さん

己斐峠(柚木城山縦走路入口)

柚木山&見越山

草沼道路(お世話になる自販機)

意味不明の「さんぽ道」

無駄遣いの「さんぽ道」

感動の山百合の花

八幡東登山口

風も無く夏日の中、広島南アルプスをFull縦走した。

1~3月頃なら気楽に縦走できる従走路でも、暑い時期になると到底気楽には歩けない。

このバス路線は通勤・通学用のバス時刻になっている。玖村駅前7:56分のバスに乗り込み、可部線梅林駅バス停へ、ここか電車で大町駅へ向かう。

通勤・通学用のバス時刻になっている為、日曜日は運休。平日、大きなザックでバスに乗り込むと乗客の皆さんに迷惑が掛かるので、広島南アルプスの縦走は概ね土曜日になる。

飲料水も普段の倍近くザックに詰め込む。この従走路は水の補給場所が無い。

緊急時は草津沼田道路に出た所に自販機が設置してある。更に、鬼ヶ城山に向かう途中、一ヶ所民家の近くを歩く時にお邪魔して水道水を頂く。

大町駅から登山口に向かうが、既に強い日差しを感じる。己斐峠でエスケープする事を早くも考える。

ついつい先々の山を考えると気が滅入るので、目前の一山、一山を丁寧に歩く事に集中する。それでもついつい遥か遠くのゴール地点を考えてしまう。

武田山を過ぎたあたりから、春ゼミが鳴き始めた。今年初めて聞くセミの鳴き声。春ゼミの鳴き声は暑苦しくなくて良い。

夏日で少しきつい縦走となったが、"春ゼミ"と一輪の"山ゆり"に感動した。

山の楽しさは、山に入って初めて分かる事を再認識した。

まだ7時間前後を縦走する体力と脚力が嬉しい。

次回の縦走は秋の終わり頃にしたい。

|

・・・ |

| 16 |

2014年

06月14日(土) |

白木山

スポーツセンタルート

縦走

|

両脇に青葉の登山道

林道の山アジサイとサツキ

キイチゴ

日光浴中のヘビ

梅雨の中休み。

1週間前後雨が降らない予報が出ている。

上空に冷たい空気が入り込んでいるのか、

朝方はかなり涼しい。

白木山の通常ルートは意外と風が吹き抜けない。

朝日を背に受けながら登るこのルートはいつも辛い。

15分前後は余分な時間がかかるが、数ヶ所

あるトラバース的な巻き道を選んで登る。

意外と風が抜けるので、通常ルートを登る

時には巻き道を登る事にしている。

それと巻き道は木陰が多く小石が殆ど無い

ので歩きやすい。

いつも味気ない林道は、山アジサイと

ツツジが綺麗に咲き続いている。

青葉の中に、山アジサイの淡い紫、

ツツジの赤、所々に黄色な木苺が

目を楽しませてくれる。

熟れたキイチゴを探しながら林道を

ぶらぶらと歩く。

久々に山歩きの楽しさを味わった。

|

・・・ |

| 17 |

2014年

06月16日(月) |

比婆山

牛曳山~毛無山

Half縦走

|

伊良谷山/毛無山山頂標識

毛無山山頂方位

毛無山山頂方位

出雲峠/毛無山分岐道標

ようこそ県民の森へ

ようこそ県民の森へ

広島100名山に挑戦中の山仲間と一緒に登った。

いつも縦走の下山口にしている牛曳山登山口から登った。

下りと登りルートでは景色が全く違い新しい発見をした。

深い谷沿いに沿って登るこのコースは比婆山連峰の大きさを感じさせる。

1000Mを超えても滝の水量も多く、春・夏・秋には三様の景観が楽しめる。

登山道の幅は30cmぐらいで、片側が深い谷で冬場は大変危険。

|

・・・ |

| 18 |

2014年

06月25日(水) |

白木山

須沢登山口~中深川

縦走

★POINT通過時間&

所要時間(参考)★

上三田駅(09:03)

↓20分

須沢登山口(09:23)

↓13分

縦走尾根(09:36)

↓18分

297P(09:54)

↓xx分

384P(xx:xx)

↓xx分

胡谷山(11:02)

↓37分

547P(11:49)

↓27分

575P(12:16)

↓54分(昼食含)

大槌山(13:10)

↓26分

711P(13:36)

↓xx分

695P(xx:xx)

↓xx分

白木山(15:04-15:18)

↓xx分

758電波塔(xx:xx)

↓xx分

中深川登山口(17:44)

★総所要時間:

8時間41分★

|

上三田駅にて

最初の道標

大槌山標識

大槌山三角点

北アルプスの登山計画されている皆さんの要望で、1日8時間以上の歩行訓練の練習として、白木山縦走に同行する。

縦走コースは、JR芸備線上三田駅から須沢登山口へ、縦走尾根から数箇所のピークと胡谷山、大槌山を経由して白木山山頂へ。更に林道終点(758電波塔)経由して中深川登山口へ下山するコース。

特に前半の須沢登山口から白木山までのルートは、歩く方も少なく間違い易いルートなので巻テープを確認しながら歩く事が肝要。

2年前に巻きテープをしながら数回歩いたが、テープの品質が悪く既に沢山無くなっている事が判明した。テープの無い個所では細心の注意をしないとルートが分からなくなる。

積雪時は踏み後が消えるので、巻きテープは本当に頼りになる。

更に、倒木も進み牛尾根ではしばしばルートを見失う事もある。単独で縦走する場合は冷静に判断する必要がある。

始めての長いコースと夏日の気温で体力を消耗するも無事縦走を終え充実した山行となった。

|

・・・ |

| 19 |

2014年

07月21日(火) |

白木山

正面登山口~白木山~安佐北区スポーツセンタ

縦走

|

初めての白木山登山

15名前後のパーティー登山

前回の登山から約1カ月が経過、中国地方の梅雨明け待って足慣らしで、いつものコースを縦走。

気温は真夏日の30℃を超える予報がでている。

少しでも涼しい時間帯に登山口に着くか、それとも睡眠を優先してゆっくり出発するか悩む。

900Mにも満たない山だが、何度登っても楽に登らせて貰えない。

いつもの時間より一時間い汽車に乗ることにした。

梅雨明けと連休最終日が重なり、白木山駅付近の片側道路は満車状態。

2合目付近で15名前後のパーティーに追いつく。登山パーティーのリーダーらしき方が、地図を片手に展望の利く場所を説明中。

白木山は始めてのパーティーらしい。この暑さで大声で話をしながら楽しそうに登られているが、果たして山頂に着く頃は・・・

|

・・・ |

| 20 |

2014年

09月08日(月) |

白木山

正面登山口~白木山~安佐北区スポーツセンタ

縦走

|

秋の雲(うろこ雲)

白木山(西側斜面)

阿武山(2枚の反射板付近から)

ススキの穂

紅葉の始まり?

キノコ(食べられない)

2カ月振りの山行となった。

殆ど青空を見ることの無かった今年の8月。ほぼ梅雨の状態が1ヶ月続いた。

この間、山行もお休み状態。

そんな中、集中豪雨で阿武山の麓に土石流が発生し大変な被害が出た。

阿武山はハイキングコースとして親しまれている山で、我々もよく登った山でもある。

我が高陽ニュータウンの真向かい、八木地区は広い範囲で土石流で家が破壊されてた。

雨読晴耕の閑な身分なので、災害の翌日から飛び込みボランティアで現場に通った。

県外ボランティアの受け入れ態勢も整い始めたので・・山行に戻ることにした。

2ヶ月振りの山は、やはり白木山から・・・

朝から快晴の空に、うろこ雲が広がっている。秋を感じさせる。

でも昼間の気温は30℃と予報が出ている。

白木山は豪雨の通り道から少し外れていた為、阿武山側の斜面も無傷の状態。

根の谷川、スポーツセンタ下山ルートの途中、2枚の反射板付近から阿武山を観ると土石流で崩壊した跡は見えない。

可部側から見ると像さんが座っている様に観える可愛い山なのだが・・・

山では紅葉の始まりと、ススキの穂に、キノコに、秋を感じる久々の山行が出来た。

カレンダーを見ると、9月8日は白露で十五夜と書いてある。

鉢植えのススキも穂が出始めていた。

深夜トレーニングジムからの帰りに、うろこ雲に浮かぶ満月の月を眺める。

|

・・・ |

///////////////////////////////////////////////////////////////

| | | | | |

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・