|

|

|

全て

| カテゴリ未分類

| ブログについて

| レンズ

| カメラとレンズ

| オーディオ

| クルマ

| ランタン

| 音楽

| 酒

| カメラ、レンズ、写真

| 時計

| 文房具

| 器

| 石

| ガラス

| 照明

| インテリア

| 本

| 写真

| 日用雑貨

| 食べ物

| 映画

| オーディオ・音楽

| 旅行

| 映画・ドラマ

| 庭

カテゴリ:カメラ、レンズ、写真

フォクトレンダーのベッサマチックの後継として、

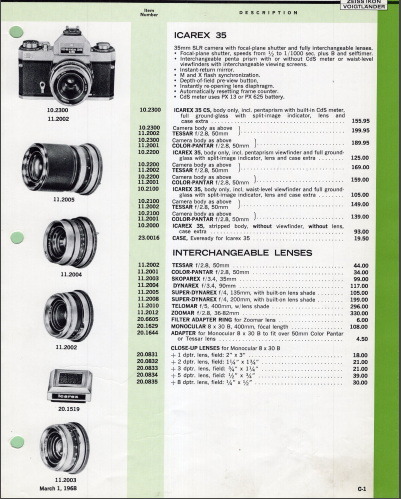

企画されたベッサフレックスから派生して、 1966~1972年までブラウンシュバイクのグリースマローデにあった、 旧フォクトレンダー工場でレンズとボディーが生産されたイカレックス。 最後の1年間だけ製造されたSL706は、 1972年にフォクトレンダーの商標と共にローライに譲渡され、 最後はローライQBMマウントのSL35Mとしてシンガポールで生き延びた。 元々、カールツァイスは、 1940年代にフォクトレンダーの株式を少数取得した後、 既に1956年にフォクトレンダーの株式を取得し協業を開始していた事情がある。 フォクトレンダーは1960年代初頭に、 なぜかツァイスのコンタフレックスに対抗する、 ベッサマチック/ウルトラマチックを販売開始。 これを元に1963年にはヴァルター・スワロフスキー氏により、 後継機でフォーカルプレーンシャッター一眼レフの、 ベッサフレックスのプロトタイプが完成したものの、 ツァイス・イコンのコンタフレックスと競合する為にプロジェクトは休止。 プロトタイプの写真を見ると、 物凄い造り込みのレンズシャッター一眼レフのベッサマチックから見ると、 大分シンプルでオーソドックスな外観になっている。  この時に一番安いベッサフレックスがトリプレットのパンター50mmf2.8付きで、 これをドイツマルク/DM398で販売する事を考えていたらしい。 この頃のテッサーレンズ固定でピントも前玉回転式という、 レンズシャッター一眼レフのコンタフレックス・スーパーBCが、 倍近い価格のDM799であったことを考えると、 実際に販売されていればコンタフレックスの命脈は即座に絶たれていただろう。 それでもツァイスイコンは1966年になると、 市場に押し寄せていた日本製中級一眼レフのペンタックスSPなどに対抗するべく、 ベッサフレックスのプロジェクトをイカレックスという名称で復活させる。 ついでに正方形のフォーマットを持つ126カセットフィルムを使う、 当初はイカレックス126として企画され、後にコンタフレックス126と改名して、 1967年にドイツ国内限定でテッサー45mmf2.8付が、 DM598の価格で2万5千台が出荷された。 フォクトレンダーはこの辺りで完全にツァイスイコンに統合されたらしい。 イカレックス35の発売当初は日本製中級一眼レフに比べると、 既に時代遅れで露出計もなく明るいレンズもない体たらく。 やがて測光に関して35CS測光プリズムを出したものの、 電池交換の度にファインダーの脱着が必要というもので、 露出計の情報といえばカメラとは非連動な上に、 レンズの絞り込みによる測光が必要という面倒なものだった。 明るいレンズに関しては、 フォクトレンダーのトロニエ氏とエガート氏、ユーバーゲン氏により、 オリジナルのウルトロンの前に凹レンズを嵌め込んだレトロフォーカス効果で、 無理矢理バックフォーカスを延長したようなウルトロン50mmf1.8が1968年に登場。 全体から見ると何ともチグハグで、 日々進化していった日本製カメラに対抗しようと、 とにかく早急に立ち上げる事を最優先させたのだろう。 その後、1970年になると、 ペンタックスSPと同じM42マウントが登場し、 最後の1971年にはイカレックスの完成形として、 ようやく開放測光のSL706が作られるも1972年で終了した。 この頃になるとニコンが中級機で電子制御シャッターを搭載したELを発表して、 世界にドイツのカメラの居場所は無くなってしまっていたのだ。 それでもSL706はローライによりシンガポールで生き延びていく。 当初は1974年からフォクトレンダー銘のVSL1として登場して、 1976年になると最終形態のローライSL35Mが登場するも、 プロジェクトとしては失敗と見て良い。 イカレックスで特筆するべき点は、 何と言ってもツァイスブランドとはいえ、 フォクトレンダーからオリジナルのレンズが供給された事で、 これにカールツァイスも加わって今思えば贅沢なラインナップ。 そして、これが1756年創業の老舗フォクトレンダーによる、 最後のオリジナルプロジェクトになった。 イカレックス用のレンズのラインアップは以下の通り。 広角:ディスタゴン25mmf4/スコパレックス35mmf3.4。 標準:テッサーとカラーパンター50mmf2.8/ウルトロン50mmf1.8。 中望遠:ダイナレックス90mmf3.4/スーパーダイナレックス135mmf4。 望遠:スーパーダイナレックス200mmf4/テロマー400mmf5。 それに加えてキルフィットのOEMである36~82mmf2.8のズーマーがあった。 ディスタゴンとテッサーはカールツァイスのオリジナルだけど、 殆どがフォクトレンダーオリジナルいうのがレンズファンには響く。 標準のウルトロンは1968年に発売された当初は、 ドイツでの価格はドイツマルク/DM279だったのが、 1971年になるとDM238.5に値下げして1972年に終了。 1966年から標準の顔だったテッサーはDM139で、 廉価版でトリプレットのパンターはDM85だった。 因みに一番高いのはズーマーのDM875で、 単焦点では望遠の400mmのDM820だった。 まだM42が登場する前の1968年版の英語のパンフレットを見ると、 400mmは相当高価だったらしく同じ焦点距離の単眼鏡があって、 それ用のカメラアダプターがリストに載っている。  次に1971年のプライスリストを見ると、 メインは独自のバヨネットマウントらしくM42は3本しかなく、 更にアメリカ市場ではf値が暗い3群構成である、 テッサーとパンターが落とされているのを見ても、 既にペンタックスとの競争に勝てる内容ではなかったのが分かる。  レンズファンがイカレックスのレンズに惹かれるのは、 テッサーとディスタゴン以外はフォクトレンダーが最後に作った純正レンズであり、 後のコシナ製フォクトレンダーレンズだって尊重すべきではあるけど、 復活までに掛かった30年近い歳月を見れば殆ど何の繋がりもないのは明白だ。 個人的には標準が好きなので、 最初にM42のウルトロンを入手したのは30年くらい前の事で、 その後、コンタフレックスでお馴染みのテッサーも入手した。 西ドイツ生産最後の純正テッサーに関しては、 レンズシャッターのコンタフレックスがあり、 それ自体は造り込みが凄くてとても良い出来のカメラというのは認めても、 テッサーは前玉ピント合わせな上にカメラ自体が完調という個体は希少だ。 実はコンタフレックスというのは、 大概は一見すると造りが良くてピカピカなのだけど、 シャッターがちゃんと動作しているように見えても、 実際にはダメな場合があるので注意した方が良い。 何せ壊れると複雑な機構のお蔭でリペアに手間が掛かり恐ろしく高く付くので、 テッサーファンにはイカレックス用のM42マウントは必須なのだ。 M42マウントで露出計内蔵のプリズムが付いた、 イカレックス35CS+テッサー50mmf2.8の組合せ。 当時の価格はセットでDM682。  1756年創業で老舗のフォクトレンダーは、 戦後の中級機でも造り込みは見事で手を抜いておらず、 オイルショック前のドイツの機械がどういうものだったか今に伝えている。 外観だけでもフォクトレンダー独特の艶のあるメッキと、 線の細いRに縁どられた精緻なプレスラインだけでも鑑賞に堪えるカメラだ。 イカレックス・テッサー50mmf2.8の作例(全て銀塩写真) 田植えが終わり午後の光に包まれている田んぼの畔の左側に一羽のカラス。  八ヶ岳連峰が見下ろす田んぼに植えられた稲が初々しい。  緑色が大分濃くなってきて畑を見守る案山子が登場。  右奥の顔を覗かせている蓼科山と前後2人の案山子に見守られている畑。  夕方になり斜光を浴びて立っている畑の案山子が2人。  畑の土手で一人の案山子が見守るブロッコリー畑で一人の農婦が作業をしている。  畑で一人頑張っている案山子を写真で応援してみる。  ここはいつも複数の案山子がいて賑やかくて、 冬になっても頑張っている事もあるので案山子ファンには嬉しい。  夕方になり空に雲が広がってきた畑。 右手のシルエットはトウモロコシで左手はトマトか。 昼夜の寒暖差でここら辺の夏野菜は一級品。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.01.27 19:30:07

コメント(0) | コメントを書く

[カメラ、レンズ、写真] カテゴリの最新記事

|