|

|

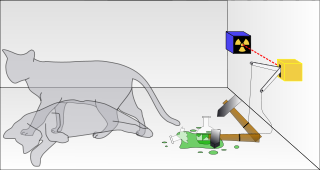

フィリップ・K・ディックと禅と荘子。 荘子です。 その135っすよ。我愛你っすよ。 参照:我 愛 你 by 135 http://www.youtube.com/watch?v=Me2AG6V10Vo  フィリップ・K・ディック(Philip Kindred Dick 1928~1982)の続き。 参照:フィリップ・K・ディックと東洋古典。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5128/ ディックとユングと東洋思想。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5141/ フィリップ・K・ディックと『易経』。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201212110000/ 今回はまず、フィリップ・K・ディックの1970年の作品『フロリクス8から来た友人(Our Friends From Frolix 8)』から。  ≪午前八時半、ニコラス・アップルトンは仕事場に着き、始業準備をはじめた。 太陽が彼の作業場、彼の小さな建物に降りそそいでいる。その中でニックは袖をまくりあげ、拡大鏡をかけて、発熱ゴテをコンセントにつないだ。 ボスのアール・ジータがこちらにやってきた。両手をカーキ色のズボンのポケットにつっこみ、イタリア葉巻をぶあつい唇の端にくわえている。 「どうだ、ニック?」 「あと二日ばかりしないとわからない。結果は郵便で送ってくるそうで」 「ああ、そうだった。おまえの息子か」ジータは日に焼けたごつい手をニックの肩にのせた。「溝の堀りかたが浅すぎるな。外被まで掘り下げてくれ。チューブの中まで」 ニックは抗議するように、 「でも、これ以上ちょっとでも深くしたら...」 タイヤはマッチの燃えさしを踏んだだけでもバーストしちまうぜ、と心の中でいい足す。レーザー・ライフルで撃たれるのとおんなじだ。 「わかったよ」いいかえす気力が体から抜けてゆく。どうせ、ボスはアールだ。「もっとふかくする、コテが反対側に突き抜けるまで」 「そんなことをしたらクビだぞ」 「あんたの哲学によれば、いったん注射器を買ったら、あとは買った人間がそれでなにをしようと---」 「三つの車輪が公共の路面に触れたら、その瞬間にこっちの責任は終わりだ。そのあとタイヤになにが起ころうが、それは買ったやつの問題だ」 ニックはタイヤの溝掘り職人などになりたくなかった---溝の摩滅した中古タイヤを回収し、赤熱した焼きゴテで新しい溝を深く深く掘りつけてゆき、まともなタイヤに見えるようにする。この技術をニックは父親から受けついだ。長い歳月をかけて父から子へ受けつがれる仕事。この仕事が大嫌いではあったけれど、ニックにもわかっていることがある。彼は優秀なタイヤ溝掘り職人であり、これからもずっとそうあり続けるだろう。ジータは間違っている。すでに、タイヤの溝は、じゅうぶん深くなっている。おれは芸術家なんだ、とニックはひとりごちだ。溝の深さはおれがきめるべきだ。(以上、フィリップ・K・ディック著『フロリクス8から来た友人』(創元SF文庫刊・大森望訳より)≫  輪扁曰「臣也、以臣之事觀之。断輪、徐則甘而不固、疾則苦而不入。不徐不疾、得之於手而應於心、口不能言、有數存焉於其間。臣不能以?臣之子、臣之子亦不能受之於臣、是以行年七十而老断輪。古之人與其不可傳也死矣、然則君之所讀者、古人之糟魄已矣。」(『荘子』天道 第十三) →車輪づくりの職人・輪扁いわく「車輪を作るときに、ぴたりとはめ合わせる技は、言葉で伝えることも出来ませんし、私の息子にも教えることができませんでした。自分の経験と勘を継がせる事ができませんで、私を越える者もおらず、七十の今になっても車輪を作る仕事をしています。さて、今でも働いて報酬をもらっている私に言わせてもらえば、お殿様の読んでいる本は、今を生きていない死んだ人の書いたもの。いわば、古人の糟魄ではありませんか?」 ・・・主人公の設定からして、どう考えても、ってことです。 参照:一休さんと荘子。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5138/ 次は遡って1964年の作品『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕(The Three stigma of Palmer Eldritch)』です。「夢とうつつ」が繰り返され、いかにもPKDだなぁというSF小説です。この作品にある二つの薬物を「小乗」と「大乗」に置き換えて読むと仏教思想のようにも読めますが、老荘か禅でしか読めない箇所が見られます。  ≪どろりと濃い液だまりは、にじみ出るように外へ広がってから、身震いしてまた中へひっこんだ。その中央では、堅い灰色の物質の破片が泳ぎより、一つに集まって、大ざっぱな眼球になった。もつれあった一すじの髪の毛が、そのてっぺんに浮かんでいた。からっぽの眼窩が、おぼろげに形づくられた。しだいにできあがってくるそのされこうべには、だが、なにかの生命が宿ろうとしていた。彼女に進化の恐ろしい一面を経験させたいと願った彼の無意識の欲望が、この怪物を出現させたのだ。 あごがカタンと音をたて、深く埋め込まれた意地悪な針金で操られたように開閉した。液だまりの中をあちこち漂いながら、されこうべは、かすれ声で言った。「だってそうでしょ、ビュレロさん?彼女はそんなに長生きしたかったのよ。あなたにはそれを忘れてたわけ。」蝋をぬった糸の遠い端をはじくようなその声は、かけ離れてはいるが絶対に--ロニ・フューゲイトのそれではなく、---モニカの声だった。「あなたは彼女を百歳以上にしたけど、彼女は七十歳までしか生きられないの。だから彼女は三十年ものあいだ死んでいるのに、あなたはそれを生かしちゃった。あなたがそう考えたんだもの。それにもっと困るのは--」歯のないあごがグワグワと動き、うつろな眼窩が空を見すえた。「彼女の進化が生きているあいだじゃなく、地中でおこったことなの」されこうべはしゃべりやめると、すこしずつバラバラに壊れていった。その破片はふたたび散り散りに液中にうかび、生き物に似た感じは消えていった。 ややあって、バーニィがいった。「早くここを出ましょう」(フィリップ・K・ディック著『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』)浅倉久志訳≫  ・・・ここに、幻の中で進化を語る「されこうべ」が登場いたします。たとえ、世界中の読者が読み流そうとも、「荘子と進化論」なるふざけたブログを続けている当方といたしましては、読み落とすわけにはいかないものです(笑)。  『列子行食於道、從見百歲髑髏、攓蓬而指之曰「唯予與汝知而未嘗死、未嘗生也。若果養乎?予果歡乎?種有幾、得水則為、得水土之際則為蛙蠙之衣(中略)青寧生程、程生馬、馬生人、人又反入於機。萬物皆出於機、皆入於機。』(『荘子』至楽 第十八) →列子が旅をしていた途中で、道ばたに百年も経とうかという髑髏を見つけた。列子はよもぎをむしってこれを指さしながら言った。「私とあなただけが生と死とを知っている。死んだあなたに憂いはあるだろうか?生きる私に歓びはあるだろうか?全ては変化しつづける。種は水の中では水アカとなり、苔となって水底を這う。(中略)豹は馬となり、馬は人となる。そうした変遷を経て人は再び機へと返る。あらゆる万物は機から生まれ出でて、全てが機へと戻ってゆく。 参照:紀元前の進化論。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5003/  ≪つまりこうなんだ結局。人間が塵から作られたことを、諸君はよくよく考えてみなくちゃいかん。たしかに、元がこれではたかが知れとるし、それを忘れるべきじゃない。しかしだな、そんなみじめな出だしのわりに、人間はまずまずうまくやってきたじゃないか。だから、われわれがいま直面しているこのひどい状況も、きっと切りぬけられるというのがわたしの個人的な信念だ。わかるか?(『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』の序文より)≫ 『荘子』にある言葉は、この小説の序文のテーマとも一致している、重要な箇所です。  ≪「(中略)それより、私の大好きな猫の話をしましょうか。とても短くて簡単なの。ね、ある奥さんが自宅へお客を招んで、ディナーパーティーを開いたと思って。彼女はティーボーン・ステーキ用のおいしそうな5ポンドのお肉を、あとで料理するつもりでキッチンの食器棚の上へおきっぱなしにして、居間でお客としゃべっていたの--カクテルのおかわりをしたり、おつまみを食べたりしながらね。そろそろ時間になったので、彼女は席をはずして、ステーキを焼きにキッチンに戻ったところが--かんじんのお肉が影もかたちもない。そして片隅では、飼い猫がのんびりと顔を洗っていました」 「その猫がステーキを盗んだのさ」と、バーニィ。 「そうかしら?それを知らされたお客は、キッチンへ集って議論をはじめました。お肉は5ポンドまるごと、影もかたちもない。そして一方では、いかにもおなかがくちくしてごきげん、という感じの猫がすわっている。“猫の重さをはかってみよう”だれかがそういうと、みんなもかなりお酒がまわっているもんだから、それが名案に思えたの。そこでゾロゾロとバスルームへ移動して、猫をハカリにのせたわけ。針はきっかり5ポンドをさしたわ。みんながその目盛りを確かめているとき、一人のお客が“やっぱりそうだ。ここだよ、ステーキは”みんなそれで納得して真相がわかったつもりになった。ちゃんと実験で証拠が出たんだから、と。でも一人が急に疑問を感じて、ふしぎそうにこういったのよ。“だけどそれじゃ猫はどこへ行ったの?”」(同上)≫ この小咄は「シュレーディンガーの猫」か、それとも禅の公案「南泉斬猫」か・・・。 参照:量子力学と荘子。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5057/ 地震予知と杞憂。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5139/ 今日はこの辺で。 ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

|