|

|

|

カテゴリ:00-「意識」を根底から見直してみると…

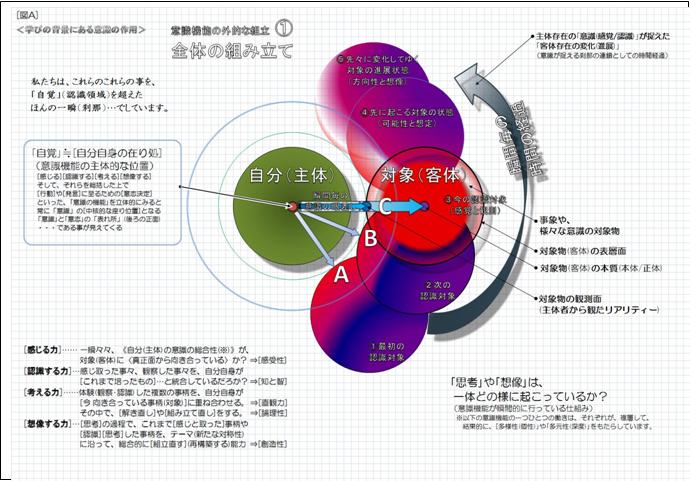

まだ一般の研究対象とはなっていない事柄ですが、実はこれらの意識作用の傾向や特製が個々に安定化するのに先行し、自己の意識の機能面では、胎児の時点から、「主体者」(自己)と「対象性」との関係から生まれる組み立てとして、次の[1]と[2]の「二側性」が、相乗的に、二側の補完関係として機能し始めています(※14)。 [1]. 主体存在と客体存在を結ぶ 複数の「軸」の関係によって構成される意識作用の構造性 [2]. 意識作用が客体として存在している対象間を結ぶ 複数の「辺」として構成される構造性 この、自己(主体)の意識が捉えるこうした『点』[1]や『線』[2]が同時進行で機能 して行く事で相互性が深まり、 これまで一見、別々の対象(※主体存在としての[自己]のみとの個別関係)として 捉えていた対象が、「自己の意識作用」を介し、 複数の対象性を一元化(※統合化)する作用が機能して来ると、 即ち、「集合(集合体)」としての状況を醸し出す状況に推移して行くと、 「総体的な意味での対象性」が「ひとつ」と言う扱いで主体存在から対象化される 状況になり、「自己存在」と「相対性」、即ち、 〔比較物量に依らない[個]と[個]=[一つ]:[一つ]の相対関係を持ちうる段階〕 …となります。 この「客体的な存在(総体)」に対峙する意識、つまり「主体的な存在」である自分自身 の内側の世界であるの「意識作用」は、次のステージである〈[3]と[4]の「二側性」 がほぼ同時に顕れた状態〉に移行します。(※15) [3]. [2]の作用が複合化し、対象性を重ね合わせ、 『面的』に捉える事で機能している状態 ⇒「意識の眼差し」としての焦点の合わせ方が、様々な対象性を総体対的に感得しつつ 「その時点で自己の意識が向いている方向性([1]の軸)に対する垂線で生まれる平面」 で捉えようとしている意識作用の在り様(⇒[図C]内の[3]を参照) (※この場合、意識の向き合う面と直角に交わる平面上の「交点」(中点)を起点とした 「広がり」として、総体的な対象性を「一点透視画法的な組立て」を捉える事が可能に なる。これは、近年取り沙汰されている『引寄せの法則』で扱われる[引寄せ作用] が発生する要因の一つとも言える、〈周期や形の特性から来る同調や同期での重ね 合せや座り直し〉の衝動≒「シンクロニシティ」や「形態形成場等」として顕れる。) [4]. [3]の「面的」重ね合わせで「面取り的構造処理」の結果 『頂点』として浮上し捉える状態 ⇒意識の眼差しとしての焦点の合わせ方が、 自己の内的な構造際一切からの還元として 対象性を『外的極性』≒『座り』としての点で捉えている状態(⇒[図C]の[5]参照) (※構造特性的には、中心から見た多面体の各面が重なる「頂点」としての位置関係) つまり、「実際の意識作用の運用時」、即ち「意識の作用が生み出す刹那」に於いて、 この[1][2]と[3][4]の二つずつの相互作用(合計4つの側面)で、 《立体的(正四面体的)な効果を醸し出す仕組み》が働いている…と言えます。 「意識の機能」がもたらすこれら「二側性」や「四側性(二組の二側性)」を、数学的な解析として見直す事は、〔「意識の作用」に内在している「構造性」」と言う、これまであまり検証されなかった様々な意識に関する事柄(潜在的な要素)やその応用に取り組む上で大変有効だと言えます。 これを、数学的な観点に置き換えると、ユークリッド幾何学で観る風景である「一点透視画法」と、非ユークリッド幾何学で観る風景である「二点透視画法」の関係(対比)で見直すと事が出来、また、近年数学の新しい領域に加えられた「フラクタル概念」(※正確な定義とは異なりますが、筆者は通常、[時間的自己相似形]と言う表現で説明しています)と同様に、意識内にて培われ、発酵して行く事柄として説明する事が出来ます。 例えば、意識作用の一面である「認識」の進展(認識更新)がもたらす「数える」と云う行為や、主体者からはリアリティー(実際)では「比率的」に智覚される「長さ」…等、「意識の作用」に焦点を向けると、「数」や「形」や「構造」に関しての実に面白い事柄が色々と見えて来ます。 この『数える事』に於いて特に面白いのは、日本の数え方に顕れている、[1]「数を表す漢字の音や読み」に顕れる特性(形霊・言霊)や、[2]「数の組み立てや括り」等、複数の独自性です。 例えば日本では、年齢についての数の算出で、『数え』『満』と云う二つの『数え方』がある事が知られています。 現在では、あまりこの両方の「数え方」を同時に使う事がなくなった為、感覚的に理解しづらくなっているので、この説明には少々言葉を添える必要があります。 この「数え」と言う数え方は、〔生まれた年を、最初の誕生日から(一年の経過日の前日まで)、既に『1歳』と数える(一ヵ年に満たない量を繰り上げて勘定する)〕…ものですが、極論すると、〔「既に満了した年数」と「現在進行形の一ヵ年未満」を、量的な比率を超えて、 [総体=満了した全体で一つ]、且つ、[相対=今、自分が組み立て中の一つ]として、「一対一に対比している」数え方〕…と言えます。(※16) つまり、「自己の意識」から見ると、「主体存在(自己)が既に自己に同化した人生の経験年数」と、「(自己が)今新たにそれらに上乗せして読み込んでいる最中の経験(余剰)日数のまとまり」を、それぞれ「対極」(※意識の眼差しと言えるベクトルの裏表)に置かれた「対峙し合う関係」として「1:1」に見立てている…と言える訳です。 この場合の『数え』の例に対比出来る話として、「意識機能」と「宇宙の構造的(或いは周期的)な同期」を前提としている例…として、古代マヤの暦が挙げられます。(※詳述は省略します。) [図A] が客体性を主体がどの様に補足しているか…の概念図です。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2009.12.02 11:57:06

コメント(0) | コメントを書く |