|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

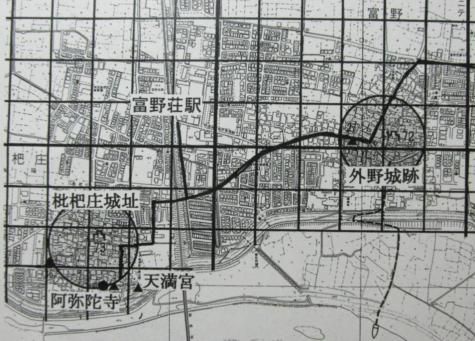

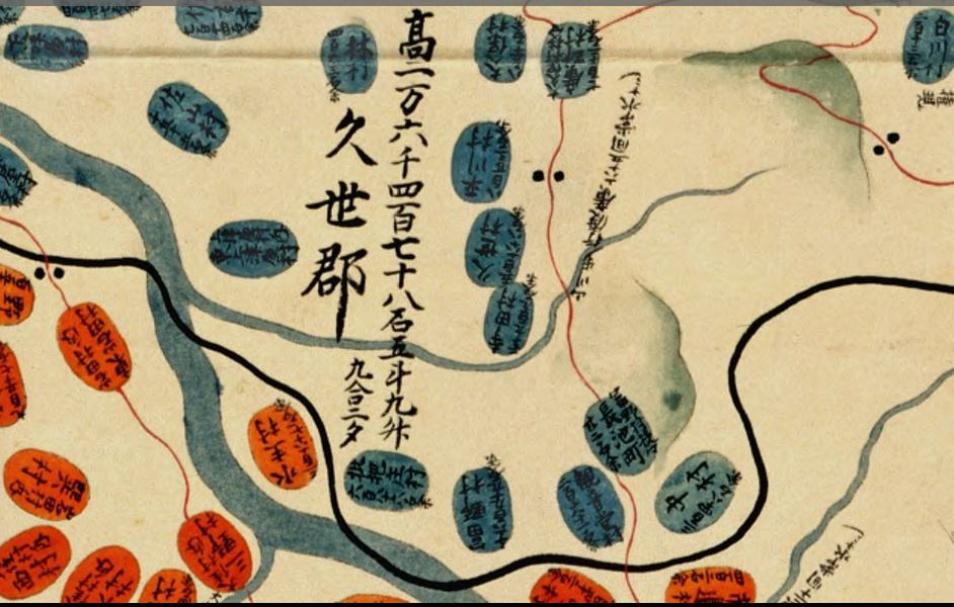

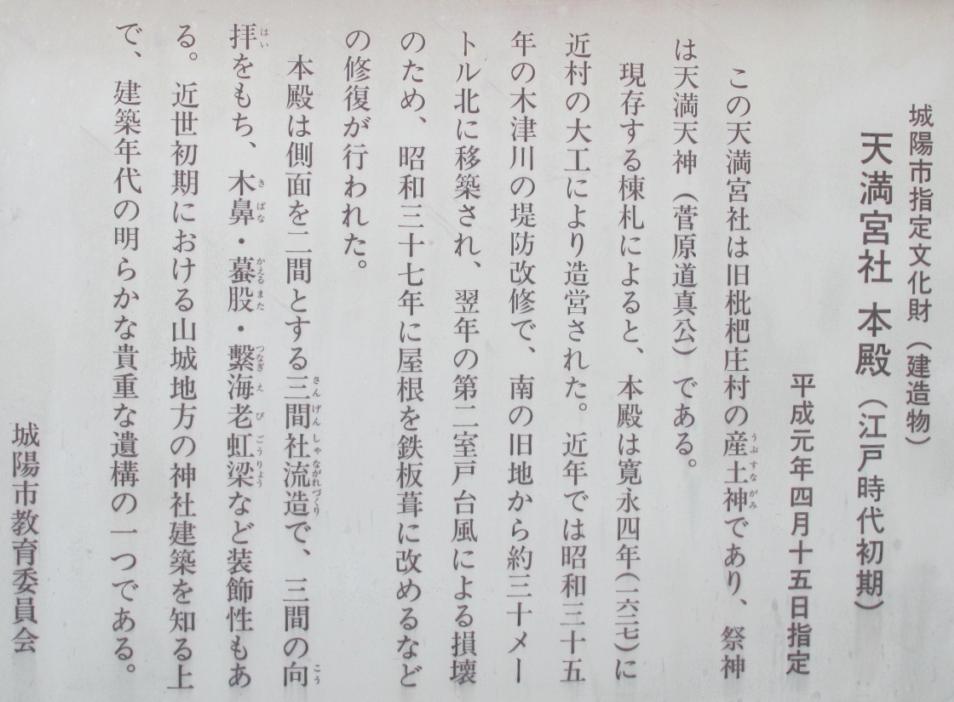

2015年3月、RECの講座「京都歴史散策(28) -城陽市を歩くⅡ-」に参加しました。 そのときの記録を整理しまとめていたものを再録し、ご紹介します。 城陽市の南部、かつての山城国久世郡富野郷を中心とした地域の歴史散策講座です。我が地元に近いのですが、ほとんど知らない地域です。今や第二の郷土となった宇治の近隣を広く深く知りたいと思い参加しました。 ここでご紹介するのは「富野荘~枇杷庄~長池~青谷」という地域です。城陽市の南部にあたります。中世からの地名がそのまま残っています。 冒頭の画像、近鉄京都線「富野荘駅」西側の広場に集合し、ここを出発点としました。 当日、小雨が降り、写真を十分に撮れないところもありましたが、記録した範囲でご紹介します。 駅前の広場の一隅に、この近辺の詳しい案内図「緑と歴史の散歩道」が完備されています。  赤丸を追記した「富野荘」駅を起点に、マゼンダ丸のJR奈良線「長池」駅近くから大和街道沿いに歩き、途中寄り道をして、青丸のJR奈良線「山城青谷」駅が終着点です。  今回の散策ルート図です。同様に色丸を追記してみました。太い線がこの講座での歴史散策ルートになります。(資料1)  そして、ここでまずご紹介するのがこの部分拡大図のエリアです。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。部分拡大図と併せていただくと、わかりやすいでしょう。 「中世には久世荘、富野荘、枇杷荘の存在が確認でき、石清水八幡宮領、元興寺領、賀茂別雷社領、春日社領などであった」(資料1)地域です。  また、江戸時代の文政(1818-1830)頃の絵地図(資料2)を見ますと、西から枇杷村、富野村、観音堂村。長池町、中村と表記されています。 まずは富野荘駅前から南に向かいます。  Mapionの地図では緑地になっているあたりが、今は「枇杷庄児童公園」になっています。  公園の遊具があり、 公園の遊具があり、   公園の先はなだらかな石段になっていて、上に「木津川」の掲示板が建てられています。つまり、木津川の堤防に続いています。このあたりの西側が「枇杷庄城址」なのだそうです。 山城国一揆の発端となっていく、守護大名の一つ・畠山氏の跡目争い-畠山義就と畠山政長-にまず関係してくる城の一つだったのです。「文明17年(1485)畠山政長方についた齋藤彦次郎が布陣し、水主城を攻撃した」(資料1)ところだとか。水主城を調べてみると、この枇杷庄城の北西方向にあったようです。現在の地名では、「京都府城陽市水主北垣内」にあたるところ。どちらも平城です。(資料3,4) この水主の地には、「水主神社」が鎮座します。 また、将軍足利義昭は、織田信長の支援により将軍となった後に、信長に対立していきます。そして、最後は「真木島にて御降参」と『信長公記』に記されている結果になります。『信長公記』には、元亀4年(1573、天正元年)「公方様御城郭は是れに過ぎたる御構へこれなしと、おぼしめされ、御動座候と雖も、今は詮なく、御手前の御一線に取り詰め候」(「義昭公は、ここよりまさる城郭はないとお思いになって、真木島へ移られたのであるが、今はいたし方なくご自身で一戦に及ばれたのである」)と記されているだけです。しかし、信長に槙島城を落とされたとき、足利義昭はこの枇杷庄城まで逃げてきているそうです。結局信長に降参した足利義昭は、「御命を助け、流し参らせられ候て、先々にて、人の褒貶にのせ申さるべき由」という対処を受けることになります。つまり、信長は義昭を殺さずに、追放してしまうのです。「河内国若江の城まで、羽柴筑前守秀吉御警固にて、送り届けらる」ということになります。(資料5) 歴史年表や歴史書は、この時点で「室町幕府の滅亡」と記しています。 今回調べていて認識を新たにしたことは、足利義昭は追放された後も、征夷大将軍という名称を保持していたことです。信長には征夷大将軍を継承する意思がなかったし、秀吉は征夷大将軍にはなれない故に、関白になったわけですから、考えればそうなのですが・・・・。信長が本能寺の変で死に、秀吉の時代になったとき、つまり天正15年(1588)に義昭は京都に戻り、翌年1月に将軍職を辞して、出家した後に准三后の称号(待遇)を朝廷から受けているのです。秀吉は義昭に、山城槇島において1万石の領地を認めたそうです。信長に敗れて降参した地を、今度は義昭が自分の領地としたのですから、おもしろいというか皮肉な巡り合わせですね。晩年、義昭は秀吉の御伽衆になっているというのも、初めて知りました。足利義昭にそれほど関心がなかったので、当然と言えば・・・・なのですが。 少し脇道に入ってしまいました。 この公園の道から向かったのがすぐ近くにある「枇杷庄天満宮」です。   石の鳥居の横に、説明板があります。創始年代は不詳です。本来は天神、この地の産土神として祀られていたのでしょう。それが菅原道真と結びつき天満天神として祭神が祀られることになったようです。  訪れた時、境内には梅の木が咲いていました。木津川の堤防工事に関連してここに移築されたとのこと。  その関連での記念碑が建てられています。 その関連での記念碑が建てられています。    本殿は三間社流造です。向拝が本殿の幅のまま三間であるのも特徴です。    庇の蟇股には、紅梅・白梅の木が透かし彫りされていて、中央間の蟇股には牛が彫刻されています。   正面から見えない裏面にもきっちり彫刻・彩色がされています。   向拝の頭貫の木鼻・白象頭部の牙の表現が面白い。そして三間向拝の構造上の関係でしょうか、頭部の上に大斗がのっているのも特徴的です。あまりみかけない様式です。 海老虹梁の文様はシンプルです。おもしろい書体の「天満宮」扁額が掛けられています。   本体建物の頭貫の木鼻の文様も独特です。「荒見神社本殿と共通するが、形式化している」(資料1)とか。     祭神が天満天神(菅原道真公)なので、境内にはやはりシンボルの牛が鎮座しています。  確認している時間がなかったのですが、社殿の隣りに境内社が三社、ひとつの覆屋に納められています。  枇杷庄天満宮から阿弥陀寺に向かう途中で、道路上にこんな表示を見つけました。 富野荘駅前の広場にあった案内板に「緑と歴史の散歩道」とありました。これと連動した標識なのでしょう。  「阿弥陀寺」 「阿弥陀寺」 こじんまりしたお寺です。「もとは地蔵院といい、専順和尚が創建した真言宗の寺」(資料6)。寛永4年(1627)に真言宗から転派して浄土宗に。その後、「明治12年、付近にあった3寺と合併して現在の阿弥陀寺となった」(資料6)ようです。 本尊は阿弥陀如来坐像。撮影不可でした。説明板に写真が載せられています。  境内の収蔵庫に安置された「薬師如来立像」(重文) 境内の収蔵庫に安置された「薬師如来立像」(重文)檜一木造。台座の蓮肉まで一木だそうです。天満宮の神宮寺薬師院の本尊だったのですが、明治の神仏分離令により薬師院は廃寺となり、後に阿弥陀寺に移されたのです。  地蔵菩薩坐像も祀られています。 地蔵菩薩坐像も祀られています。この後、近鉄の線路の反対側(東)に向かいます。   今は何の変哲もないがらんとした公園です。 そこが、「外野(との)城跡」なのです。見たところ、何の説明もありません。 ひょっとしたら、地元の方もあまりご存知ないかも知れないな・・・・そんな感じをいだかせる空地です。 こちらの城跡も、なんと齋藤彦次郎が関与していたのです。 「文明15年(1483)畠山義就方の齋藤彦次郎が攻め落として占拠した」城だったのです。ところが、17年(1485)には、上記のとおり「畠山政長方に寝返り、寺田城と共に落城させている」(資料1)とのこと。 これから想像を膨らますと、畠山の跡目争いはかなり入り乱れていたのでしょうか。一筋縄ではいかない混迷状態だったのでしょう。その被害を受け、一般住民が一揆に立ち上がる結果となったということなのか。機会があれば、山城国一揆関連の本を手にとってみたいと思います。  「荒見神社」に向かう途中、「清仁保育園」のところで見かけた彫刻です。 ちょと目に止まりました。 つづく 参照資料 1) 龍谷大学REC「京都の歴史散策28~城陽を歩くⅡ~」 当日の講座レジュメ資料 (龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成) 2) 〔丹波国図、山城国図、近江国図、大和国図〕. 〔山城国図〕 写、文政頃 :国立国会図書館デジタルコレクション 3) 水主城 :「発見!日本 城めぐり」 4) 山城国水主城と国人水主氏について 澤井英樹氏 論文 5) 『信長公記』 太田牛一 桑田忠親校注 新人物往来社 p144 『原本現代語訳 信長公記(上)』太田牛一原著 榊山潤訳 ニュートンプレス p224 6) 城陽市 阿弥陀寺 :「京都府観光ガイド」 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 山城国 :ウィキペディア 久世郡 :ウィキペディア 城陽の「文化財一覧」 :「城陽市観光協会」 木造薬師如来立像・阿弥陀寺の写真が載っています。 古仏探訪~京都府城陽市・阿弥陀寺の薬師如来立像 【2014.10.18】 :「観仏日々帖」(神奈川仏教文化研究所ホームページのリンクブログ) こちらに仏像を詳細に解説されています。本尊阿弥陀仏如来坐像の写真! 京都府・阿弥陀寺「霊威あふれだす圧巻の薬師如来像の巻」 :「ひたすら仏像拝観」 山城久世郡及び綴喜郡の神仏習合ならびに神仏分離 :「神仏分離」 畠山義就 :ウィキペディア 畠山政長 :ウィキペディア 犬田城の戦い :ウィキペディア 上記2つの城に関係する齋藤彦次郎の名前がでてきます。 山城国一揆 :ウィキペディア 土一揆とは? 一向一揆・山城国一揆とは? :「日本の歴史をわかりやすく解説」 山城(久世郡)の式内社/水主神社 :「戸原のトップページ-2」 伏見・槙嶋城 :「城郭放浪記」 河内 若江城 :「近畿のお城」 河内国若江城跡 :「池田氏関係の図録」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) スポット探訪 [再録] 宇治を歩く -7 槇島城跡、巨椋池干拓之碑ほか へ 探訪 [再録] 京都・城陽市南部を歩く -2 荒見神社・長池宿・観音堂・旦椋神社・冑山古墳群 へ 探訪 [再録] 京都・城陽市南部を歩く -3 道標「梨間の宿」・梨間賀茂神社・深廣寺 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.06.10 21:21:15

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|