|

|

|

カテゴリ:探訪 [再録]

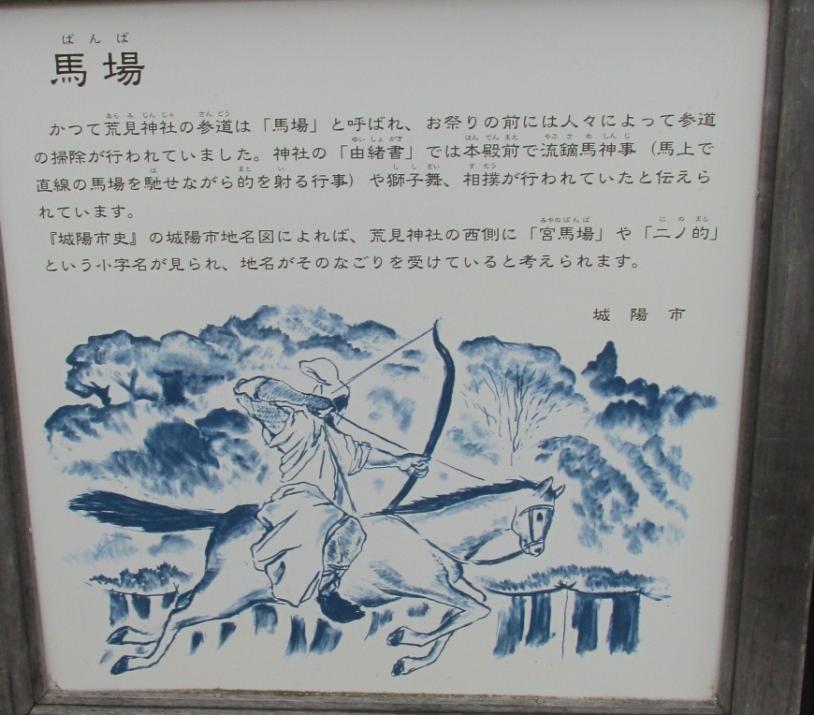

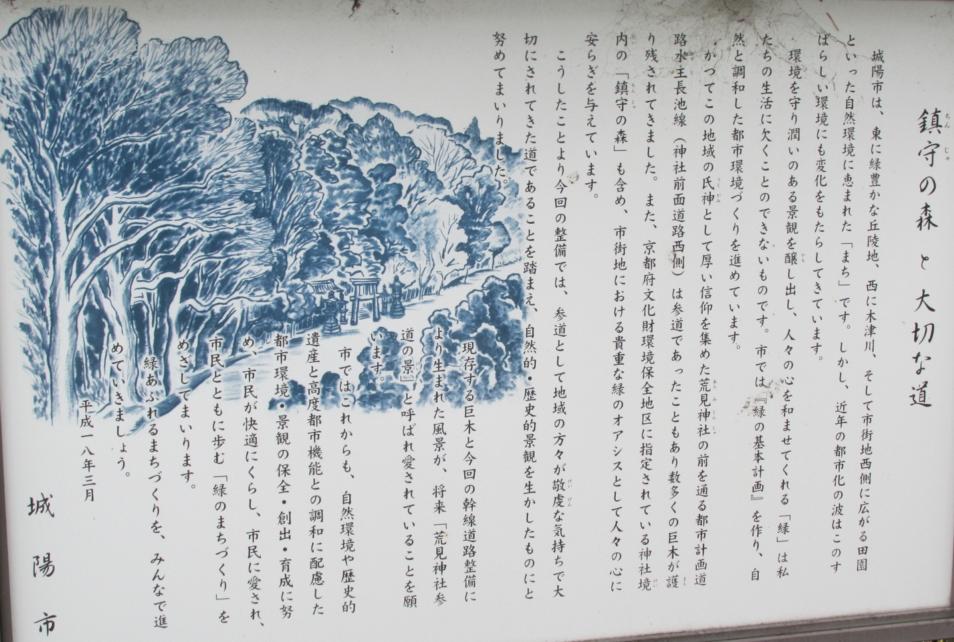

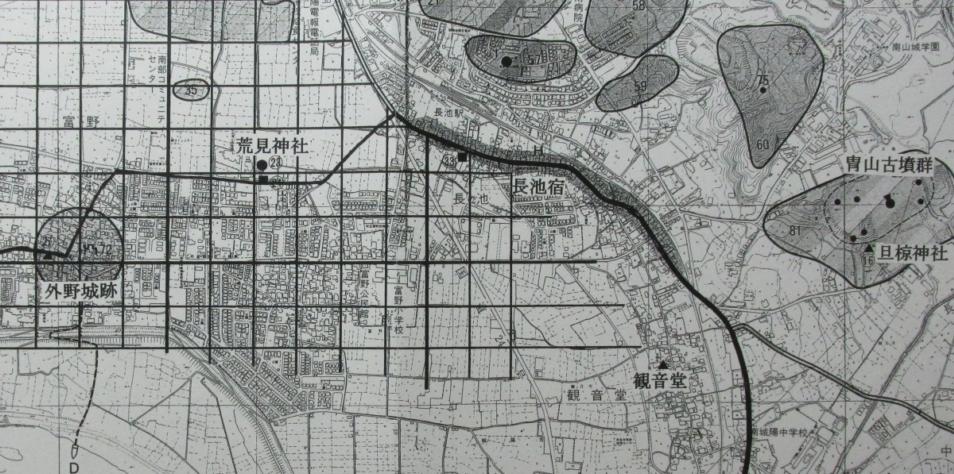

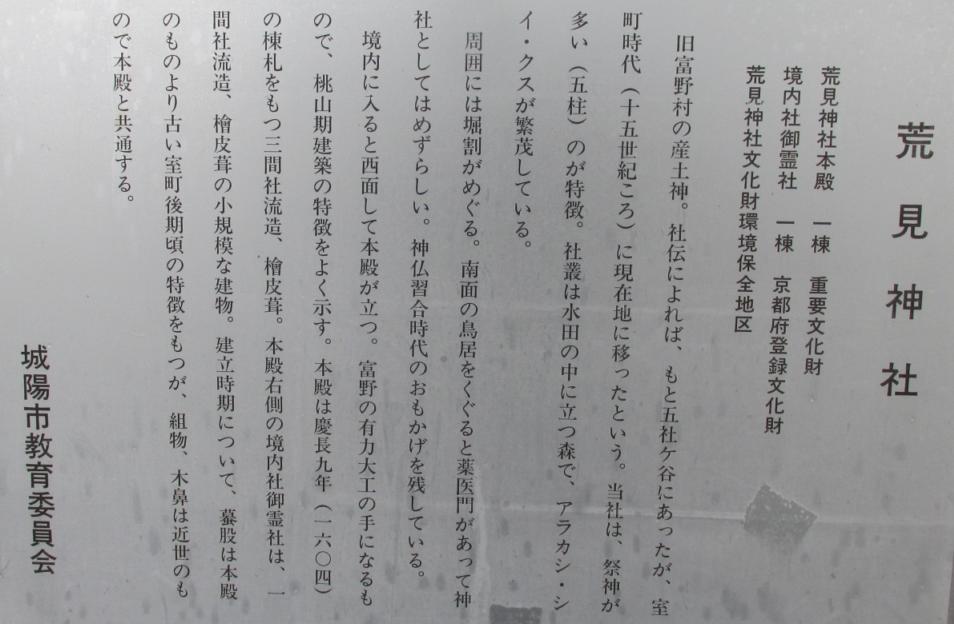

[探訪時期:2015年3月] 冒頭左の画像は、外野(との)城跡から、かなり広い道路沿いに歩き、荒見神社近くに来た手前で振り返った景色です。右は、進行方向の歩道脇の大樹。神社に近くなるとかなりの大木が並木となっています。   道路脇には、こんな説明板が目に止まります。 神社前の幅の広い道は、都市計画道路水主長池線として整備されているのですが、西側がかつての参道だったようです。  鎮守の森が維持されている「荒見神社」の境内の端にかかります。水田の中に立つ森で、堀割に囲まれています。参道沿いに藤棚も設えられています。  今回ご紹介するのはこの部分拡大図の辺りです。(資料1) 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。   道路に面し、大きな石の鳥居が南面して建てられています。さらに薬医門があります。   鳥居の右側には、「式内 荒見神社」と刻された大きな石標が建てられています。 「荒見神社」は延喜式に記載されていて、山城国風土記には荒海社と記載されているそうです。久世郡久御山町の田井字荒見に「荒見神社」が存在し、ここが延喜式に記載の荒見神社に比定されていたのですが、明治20年に、城陽市富野字荒見田にあるこちらの神社に比定し直されたのだとか。江戸時代には天神社として祀られていて、安羅見五社天神宮、安羅見天神宮と称されていたのです。明治20年に「荒見神社」と改称されたのだとか。 また、もとは長池の東方の山中にある「五社ケ谷(ごしゃがだに)」にあったのが、室町時代に現在地に遷されたと伝わるそうです。旧富野村の産土神が祀られた神社です。(説明板、資料2)   門を入ると、右側に手水舎がありますが、この水を吐く龍の姿がぐっと伸び出した姿に作られているのがおもしろい。 雨降りの中、傘をさしての参拝客が多かったので、写真を十分に撮ることができませんでした。 境内の中央に拝殿があり、幣殿の背後に透塀で囲まれた本殿が西面して建てられています。  透塀が左右に続く正面の神門。扁額が2つ掛けられています。この神社の神紋でしょうか。  本殿(重文) 本殿(重文)  神域を南西から見た景色と本殿の南面 三間社流造です。棟札には慶長9年(1604)の記載があり、大工名も記されているようです。(資料1) 祭神は五柱です。天火明尊(あめのほあかりのみこと)・天香山尊(あめのかぐやまのみこと)・天村雲尊(あめのむらくものみこと)・阿比良依姫尊(あひらよりひめのみこと)・木花開耶姫尊(このはなさくやひめのみこと)。  傘を差しながら片手で撮ったせいもあるでしょうが、不鮮明な蟇股の画像になりました。 また別の紋章が中央に浮き彫りにされているだけの蟇股がここで目にとまりました。 天気の良い折に、改めて蟇股や木鼻などを細見し、写真も撮りにでかけようと思っています。  神域の透塀の屋根の角には、亀を象った飾り瓦が置かれています。枇杷庄天満宮は鳩でした。   本殿神域の南隣りに、境内社として「御霊社」があります。桃山時代の建物。 一間社流造で、棟札には元和9年(1623)と記されているそうです。縁や高欄を省略した簡素な形ですが、京都の町屋で目にする犬矢来が両側面と背面の下部に設えてあります。これはあまり見かけない工夫だと思います。縁や高欄がない代わりでしょうか。これもおもしろいと思いました。  こちらの蟇股はまあまあ撮れました。蟇股の上部の斗の箇所が、本殿の蟇股と同じデザイン・彩色で統一されています。透蟇股の意匠はいろいろあります。   本殿背後の境内に回ると、石の鳥居が建てられて囲いをした中に、「菊水の神座」と称される泉水があります。湧水が様々な形状の石を順に伝って流れる形式で作られています。昭和60年に造営されたようです。 この後、JR奈良線・長池駅の少し手前にある国道24号線と大和街道が分岐する交差点を渡り、大和街道を歩きます。  大和街道に入ったところでの町並。  さらに先には「松屋」さんという和菓子の老舗が見えます。 かつては「大和大路」と称され、宇治を経由する道があったのですが、豊臣秀吉が伏見城を築城するにあたり、宇治川の付け替えを含む大土木工事を実施しました。それにより、宇治川の流れが代わり、槙島堤・巨椋堤・淀堤が築堤されるとともに、新宇治川の渡河点に豊後橋を架橋し、伏見城下につなぐ新大和街道を作ったのです。向島から小倉まで、巨椋池を縦断する巨椋堤の上が大和街道になりました。豊後橋~巨椋堤~小倉~広野新田~~長池という道筋になり、この長池つまり、「長池宿」から井出宿、木津宿に至るのです。『五畿内志』には、「大和路」として京の五条口から木津までの道筋を記しているそうです。五条口から木津までは九里、豊後橋-広野新田が二里、新田-長池が一里だとか。差し引きすると、長池から木津までの大和街道は六里という道筋です。24kmということになりますか。(資料3) 京都奈良間の距離で捉えると行程ほぼ十里。つまり、長池宿はその中間(いずれいも五里)という位置になります。そんなところから宿が成立したと考えられるようです。  荒見神社に行く道路沿いでは、神社に近くなったところで、JAの看板「直売所 五里五里市」というのを見かけました。また、この大和街道を歩き始めてから、「古都へ五里のまち 城陽市」という幟りが建てられているのを見ました。これも観光、町おこしのキャッチフレーズですね。   街道沿いで目に止まった建物。「旧長池郵便局舎」(明治27年建築)です。 屋根の置かれた鬼板に着目してください。郵便局のマークが彫り込まれているのです。 郵便局の建物が、赤色でなく緑色に塗られているのも、逆に落ち着きが出ておもしろい。(平成24年町並み保存のため改装がされているそうです。) 右の窓に説明文が掲示されています。 「全国に残る明治・大正・昭和戦前の建物の調査により、昭和57年12月社団法人日本建築学会(会長清家清)から『日本建築総覧』に記載。建築学的に貴重と思われる約2000棟のひとつとしてとりあげられました。 その理由は、(1)姿形がよい。(2)特色ある景観を構成している。(3)地域の歴史をたどる上で大切である。(4)その時代の建築様式をよく示している。」  さらに進むと、昔の街道沿いの情緒を味わわせてくれる町屋が保存・維持されています。  蔵の傍の門前の石標を見ると、  明治になってから、木戸孝允と改称したあの桂小五郎がここで食事休憩したのだとか。 後で少し調べてみました。 明治10年(1877)2月というのは鹿児島で西南戦争が勃発した時です。この時、木戸孝允は西郷軍征討の任を希望したようですが、伊藤博文に反対され、有栖川宮熾仁親王が征討総督(総司令官)として国軍を率いて出動しています。 木戸孝允は明治天皇に随い京都に出張したようです。「木戸孝允日記」を読みますと、2月8日には、天皇に随行し平等院を訪れ、その後長池に移動し、12時にここで昼食をとったのです。明治天皇は辻本九兵衛方に、木戸孝允とその他(石標の側面に氏名明記)の人々は梅本甚兵衛方で昼食を摂ったことが記されています。そして、玉水、木津小学校を経由して奈良に行き、宿泊したことが記されています。尚、木戸孝允はこの年の5月26日に、満43歳で病没しているのです。西郷隆盛は同年9月自殺し、西南戦争は終結しています。(資料4) 長池宿の南に、「観音堂」という地名があります。これは「平安後期造立の千手観音を安置する堂があったことに由来する地名」(資料1)だそうです。観音堂関連の情報をネットで得られないか検索してみましたが、得られたのはこの辺りでは花き栽培が盛んだという情報です。「花の小径」と称されていて、5月中旬の花しょうぶ、カキツバタが咲き競う観光名所になっているそうです。そして、ここの「常楽池」には「雨乞い地蔵さん」が沈んでおられるのだとか。(資料5,6) 調べるということは、実におもしろい!知らなかったことが次々に・・・・。またまた、余談に・・・・。 観音堂の地域に入り、道の分岐点で左折し、大和街道を外れて東に向かいます。 しばらく歩くと、ここにも鎮守の森が見えます。  旦椋(あさくら)神社 旦椋(あさくら)神社 観音堂村の産土神です。この神社は、「以仁王(もちひとおう)の冑を祀ったとされ、近世まで冑大明神、天満宮であった」(資料1)といいます。冑神社と称したとも(説明板)。 以仁王とは、平安時代末期、1180年に「以仁王の挙兵」「以仁王の乱」として、歴史に名を残す親王です。高倉天皇の兄で、源頼政らとともに平氏打倒の挙兵を計画し、令旨(りょうじ)を発しますが、計画は露見し、平氏の追討を受ける羽目になったのです。 源頼政は宇治での橋合戦の後、平等院で自刃したと伝えられ、平等院の境内には「扇の芝」が残されています。以仁王は『吾妻鏡』によれば、山城国相楽郡光明山鳥居の前で討ち取られています。(資料7) 旦椋とは穀物を収納する校倉(あぜくら)の古語だそうです。(説明板) 旦椋社は延喜式に記載のある神社なのですが、近鉄大久保駅の南西、宇治市大久保に旦椋神社があり、この神社に比定されているのです。ところが、荒見神社と同様に、明治20年にこちらの神社を比定して、それまでの冑大明神・天満宮・冑神社という呼称から旦椋神社に改称されたといいます。(資料1) 旦椋神社は、木造の大将軍神像19躰が伝わるそうです。京都にある大将軍神社像と共通し、平安時代の造立と推定されているとか。武装形7躰、束帯形11躰、童子形1躰あるそうです。像高は12.5~1901cmという小さな神像群です。(資料1)  参道の途中に境内社があります。詳細不詳。 参道の途中に境内社があります。詳細不詳。       本殿は二間社流造の建物ですが、覆屋の中に入っていてあまりよく分かりません。 かなり周囲の築地塀が荒れてきています。周囲を回ってみることはできます。   社殿のある場所の背後と側面は丘陵です。ここは「冑山古墳群」なのだとか。7以上の古墳が存在したそうですが、砂利の採取などで消滅し、現在は1号墳・2号墳・6号墳が残るだけのようです。(資料1)   神社名の記された扁額と木鼻がなんとかデジカメのズーム機能で撮れました。 ここの木鼻の白象の頭部に斗がのっています。  透蟇股もしっかり彫刻されているようですが、雨中の片手撮りではうまくは撮れません。 まあ雰囲気だけのご紹介ということで・・・・。  旦椋神社のカシの木の森を後にして、再び大和街道に戻る際に少し手前の分岐で見た道標です。左というのは、旦椋神社への方向(北東方向)であり、もとは「長池陸軍演習場」に至る道なのです。改めて地図を見ると、そこは「陸上自衛隊長池演習場」と表記されています。右は南東方向で、中村つまり現在の「中」という地域に至る道です。 この後、最後の探訪先の地域となります。 つづく 参照資料 1) 龍谷大学REC「京都の歴史散策28~城陽を歩くⅡ~」 当日の講座レジュメ資料 (龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成) 2) 荒見神社本殿〔国指定重要文化財〕:「城陽市観光協会」 3) 『京の古道を歩く』 増田 潔著 光村推古書院 p196-199 4) 木戸孝允 :ウィキペディア 「木戸孝允日記」第3 :「近代デジタルライブラリー」 254/295コマに、明治10年2月8日の日記が記されています。 『新選日本史図表』 坂本賞三・福田豊彦監修 宰一学習社 5) 花しょうぶ、カキツバタ :「京都府観光ガイド」 花の小径 ~城陽の四季の花々をどうぞ~ :「城陽市観光協会」 6) 荒見神社の参道①雨乞い地蔵(城陽市・長池):「エナガ先生の講義メモ」 7) 以仁王 :ウィキペディア 以仁王の挙兵 :ウィキペディア 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 山城(久世郡)の式内社/荒見神社 :「戸原のトップページ -2」 美しく機能的な「犬矢来(いぬやらい)」 :「NAVERまとめ」 巨椋神社・子守神社・巨椋 (宇治市) :「京都風光」 旦椋遺跡 :「京都平安文化財」 城陽市・冑山遺跡 45年前に見つかった石が勾玉作りの砥石だった? :「歴史」 冑山1号墳 :「遺跡ウォーカーβ」 御菓子司 松屋 ホームページ ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 京都・城陽市南部を歩く -1 枇杷庄城址・枇杷庄天満宮・阿弥陀寺・外野城跡 へ 探訪 [再録] 京都・城陽市南部を歩く -3 道標「梨間の宿」・梨間賀茂神社・深廣寺 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2017.06.10 21:22:12

コメント(0) | コメントを書く

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

|